Fotografieren im analogen Mittelformat: Eine Übersicht mit Hinweisen und Tipps

In diesem Abschnitt dieser Seite soll sich einmal näher dem analogen Mittelformat zugewandt werden. Welche Mittelformatkameras sind die bekanntesten? Was bringt einem eigentlich der Umstieg vom Kleinbild? Mache ich mit einem solchen Fotoapparat automatisch bessere Fotos? Was sind die Nachteile?

- Analoges Mittelformat heißt die Verwendung von Rollfilm

- Mittelformat-Kamera-Typen

- Mittelformatfilme in die Kamera einlegen

- Fotografieren im Quadrat

- Fotografieren mit dem Lichtschachtsucher

- Belichtungsmessung

- Bildauflösung und Tonwertreichtum

- Mittelformat-Dias und Negative digitalisieren

- Rollfilme im eigenen Fotolabor vergrößern

- Stative

- Lichtstärke und Schärfentiefe

- Blitzgeräte verwenden

- Analoge Mittelformatobjektive auf der Digitalkamera nutzen

- Analoges Mittelformat für Anfänger

- Gewicht und Größe

- Preise

- Bessere Fotos durch größeres Format?

eine typische Mittelformatkamera (Rolleiflex SL66)

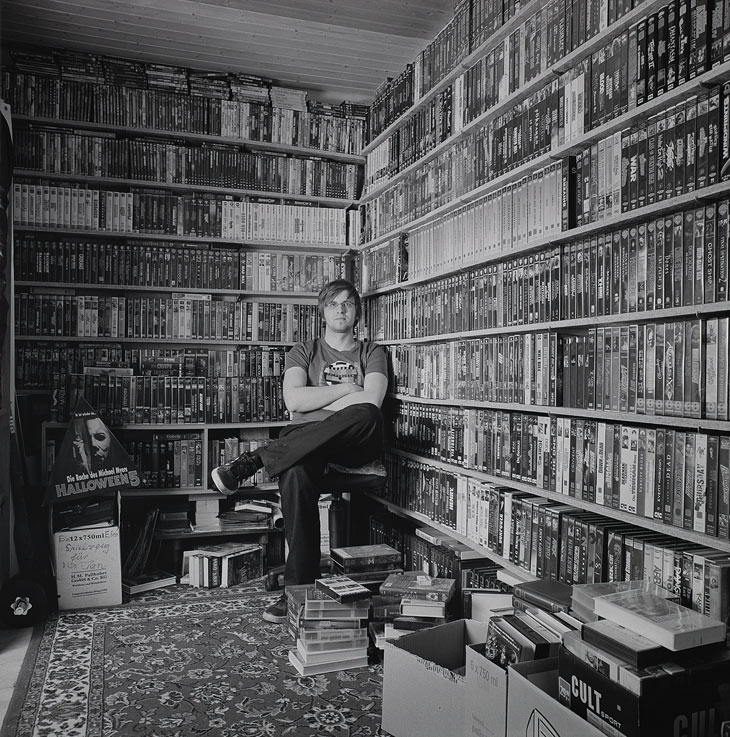

Als der Autor dieser Seiten Ende der 1990er Jahre (zivil) diente und gerade sein erstes Salär erhielt, keimte der Wunsch nach einer „richtigen“ Kamera. Seinerzeit waren Digitalkameras gerade auf dem Vormarsch. Der sehr hohe Preis entsprechender Spiegelreflex-Modelle sowie die äußerst geringe Auflösung und Macken wie die damals nicht unübliche Auslöseverzögerung führten dazu, dass es doch besser eine analoge Kamera sein sollte – Insbesondere auch, weil gleich zu Beginn der Wunsch vorhanden war, echte S/W-Handabzüge anfertigen zu können.

Bei der Nutzung analoger Kameratechnik ist es auch bis heute geblieben. Dummerweise kommt man als Jungspunt dann zunächst tatsächlich auf die Idee, dass es als ersten Fotoapparat natürlich gleich eine Mittelformatkamera sein soll – Damit gelängen angeblich automatisch bessere Bilder.

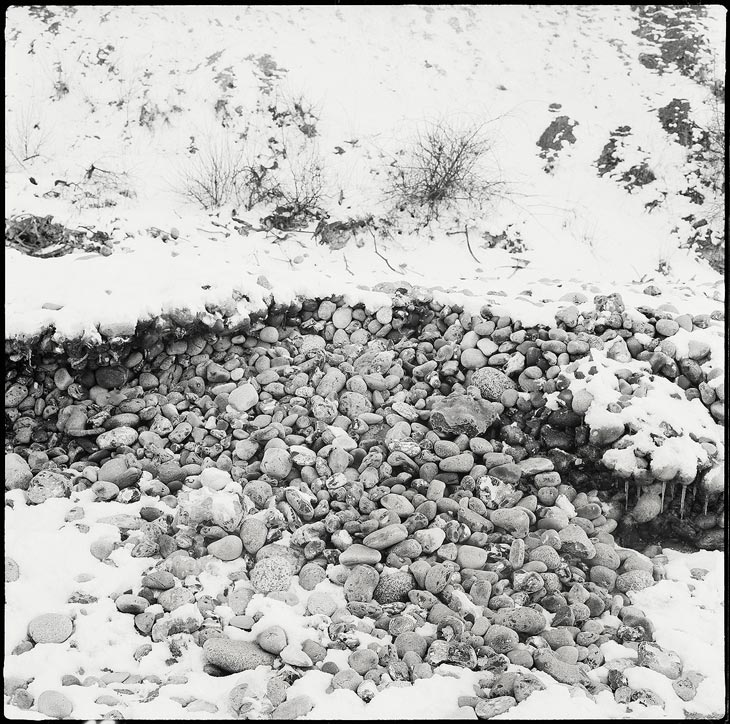

Technisch gut gemachte analoge Fotografien (wie diese Kleinbildfotografie aus einer Serie über Findlinge) gelingen natürlich nicht per se mit dem Mittelformat sondern zunächst genau so gut mit einer ganz normalen 35mm-Kamera – zumindest, wenn man diese Bilder nicht unbedingt auf Postergröße vergrößern (lassen) möchte. Bis zum Format ca. A3 geht dies aber schon bei der Verwendung eines geringer empfindlichen, also höher auflösenden Filmes (100 ASA). Allerdings muss man dann genau nach dem Schema fotografieren, wozu manch eine Mittelformatkamera zwingt: Mittels Ruhe, Stativ, korrekter Belichtungsmessung und Drahtauslöser.

Das Schönste am Mittelformat ist Life-View: Der Blick auf die große Mattscheibe.

Manch einer möchte gleich ganz hoch hinaus und schafft sich als erste analoge Kamera eine Großformatkamera an (wahrscheinlich, weil ihm dies in gewissen Fotoforen didaktisch recht ungünstig ans Herz gelegt wurde). Hier hatte der Autor Glück: Damals war das Internet lediglich nur etwas für „Computerfreaks“ (und noch weit entfernt) und das Blättern in den Fachzeitschriften und Foto-Katalogen in den Buchhandlungen brachte dann auch recht schnell Ernüchterung: Selbst günstigere Modelle wie z. B. die Zenza Bronica waren unerschwinglich (die günstigeren „Ost-Mittelformatkameras“ wie die von Kiev, die Pentacon Six oder die noch östlichere Seagull waren dort nicht aufgelistet). Ebay gab es auch noch nicht. Also führte ein Spaziergang hin zum nächsten Kamerahändler und dieser tat dann auch das Beste, was man für einen kamerasuchenden Anfänger mit dem Wunsch nach mehr tun kann: Er verkaufte eine halbautomatische Kleinbild-Spiegelreflexkamera mit Möglichkeit zur manuellen Bedienung.

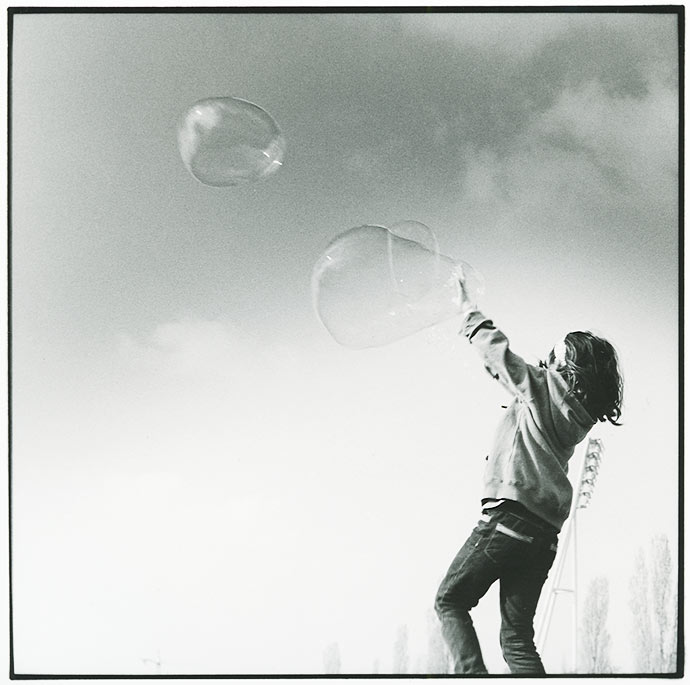

Solche spontanen Aufnahmen sind mit den meisten Mittelformatkameras kaum aus dem Stegreif möglich.

Der Autor fotografiert oft im Mittelformat. Bei der hohen Detailzeichnung und der Arbeit mit Mattscheibe bzw. Lichtschacht kommt eine ganz besondere Freude auf. Nie würde er jedoch sein analoges Kleinbild-System weggeben: Dieses hat – für bestimmte fotografische Gebiete – natürlich weiterhin seine Berechtigung.

Vielleicht eine etwas zu lange Einleitung für einen Artikel, in welchem es ja gar nicht um das Kleinbildsystem gehen soll, sondern um analoge Mittelformatkameras. Daher soll es jetzt geschwind in medias res gehen:

Eine der bekanntesten Mittelformat-Bauformen: Der Würfel nebst Film-Magazin, Objektiv und Lichtschacht. Abgebildet ist hier eine „Kiev 88“ Systermkamera, die sowjetische Kopie der Berühmten Hasselblad 500. Oberhalb ist sehr gut die große Mattscheibe zu sehen.

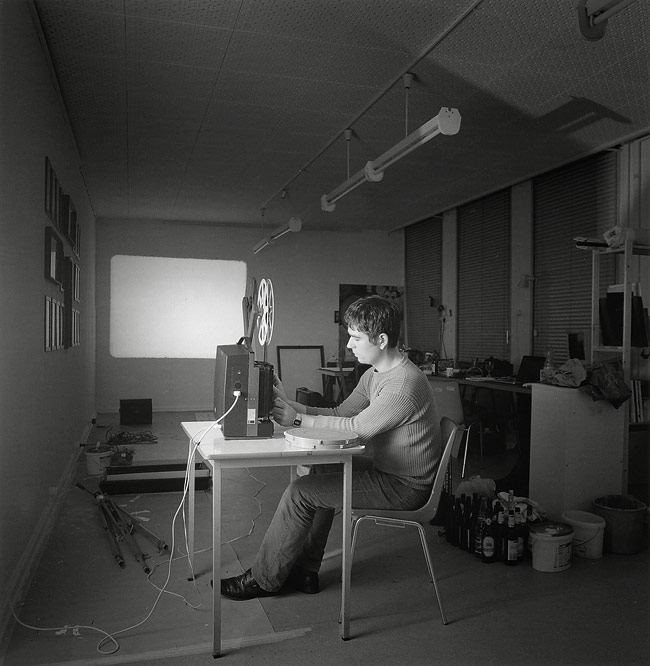

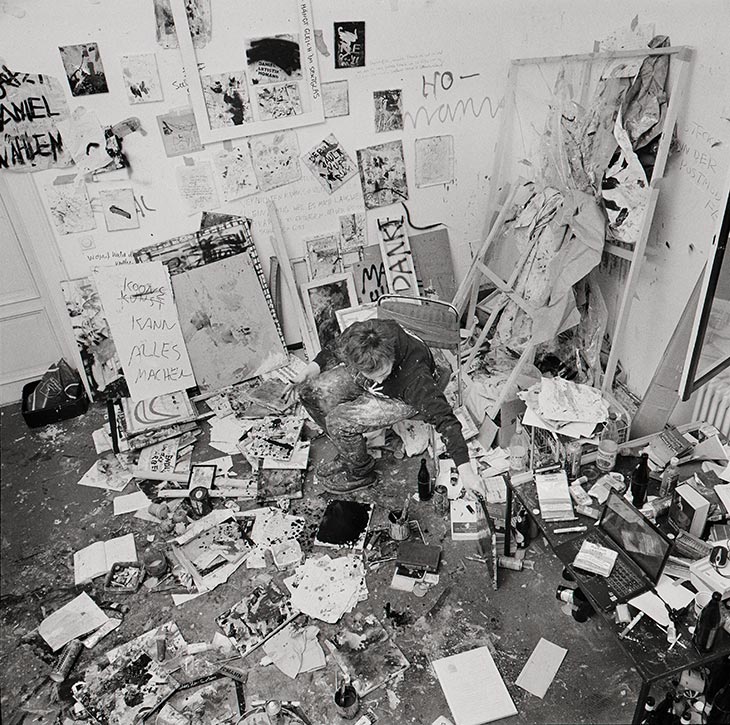

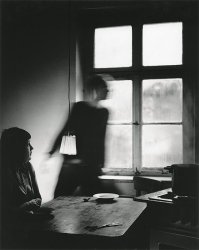

Der Künstler im Atelier. Für derlei Sujets ist eine 6×6-Kamera mit Lichtschacht und auf einem Stativ ausgerichtet ideal.

Ein weiteres Künstlerportrait. Bei einem großen Druck ließe sich sogar die Uhrzeit auf der Armbanduhr ablesen.

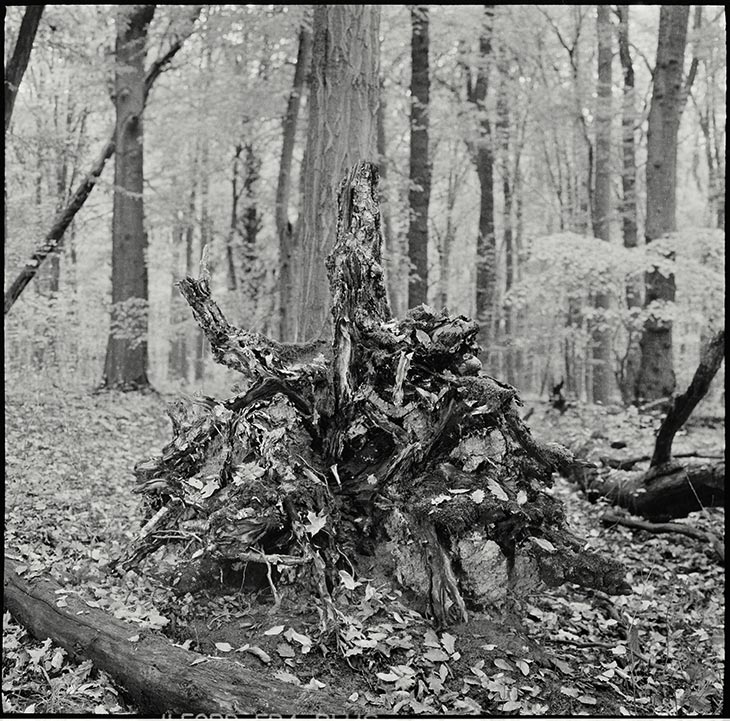

Im Mittelformat geht es um Detailreichtum, Auflösung, Tonwerte. Bei diesem Beispielfoto wird dies gut ersichtlich.

Analoges Mittelformat heißt die Verwendung von Rollfilm

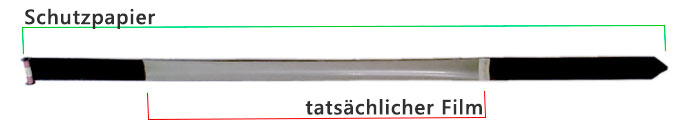

Rollfilm? Klar, fotografischer Film ist gerollt. Wie soll er sonst in die Kleinbildpatrone passen? Im deutschsprachigen Raum meint man mit „Rollfilm“ jedoch immer den Mittelformat-Film, welcher ca. 6 cm hoch ist (und eben nicht die Kleinbildpatrone):

Die erste Abbildung zeigt den besagten Rollfilm. Er befindet sich auf einem Spulenkern, von welchem er Bild für Bild abgespult- bzw. in der Kamera auf einen gleichen, anderen Kern aufgespult wird. Etwas anders das Prinzip beim Kleinbild (zweite Abbildung): Auch hier wird der Film beim Fotografieren immer mehr von der Spule (in der Patrone) abgespult. Am Ende muss man ihn aber wieder zurück spulen (oder ein integrierter Motor übernimmt dies).

Eine analoge S/W-Mittelformat-Fotografie auf Rollfilm im Format 6×6. Genau so erschien das Motiv bereits auf der Mattscheibe und man konnte es ohne zugekniffene Augen elegant komponieren.

Der Rollfilm ist wesentlich höher (bzw. größer) als der Kleinbildfilm. Das bedeutet natürlich, dass hier die Auflösung je Bild deutlich größer ist als im Kleinbildformat. Dies ist der primäre Vorteil dieses Systems und darauf soll im weiteren Verlauf noch etwas genauer eingegangen werden. Der heute gebräuchlichste Typ ist der Filmtyp „120„. Auf ihn passen 12 Bilder im Format 6×6 (bei größeren Formaten [z. B. 6×7] weniger). Da sich Rollfilm nicht in einer lichtdichten Patrone befindet (wie der Kleinbildfilm), muss ein spezielles Schutzpapier diese Funktion übernehmen:

Diese Abbildung zeigt das Prinzip: Auf der Rückseite des tatsächlichen Filmes befindet sich ein lichtdichtes Schutzpapier. Es „umhüllt“ das lichtempfindliche, eigentliche Filmmaterial sozusagen. Der Rollfilm muss also immer recht straff aufgewickelt sein, damit kein Licht an den beiden seitlichen Enden „hinein kriechen“ kann – insbesondere, wenn er sich nicht mehr in der ([hoffentlich] lichtdichten) Kamera befindet.

Ein weiterer Rollfilm-Typ ist der Typ „220“. Heute werden nur noch sehr wenige Filmtypen in diesem Format konfektioniert. Der 220-Rollfilm ist doppelt so lang wie der 120er. Es passen im Format 6×6 also ganze 24 Bilder darauf. Damit er aufgerollt dann genau so dick sein kann wie der Typ 120, befindet sich das besagte Schutzpapier hier nur am Anfang und am Ende der eigentlichen Filmschicht.

Es gab auch noch einen dritten, weniger populären Rollfilm: Der Typ 127. Mit ihm konnte man immerhin noch Bilder bis zu einer Höhe von ca. 4 cm belichten. Kameras, die solch einen „127er“ nutzen sind z. B. die „Baby Rolleiflex“ oder die „Yashica 44“. Derzeit wird der 127er Film nur noch unter der Marke „Rollei“ als mittelempfindlichen S/W-Film verkauft. Weiterhin existiert (derzeit noch) ein Diafilm „ReraChrome 100“ für dieses Format.

Sowohl der Typ 220 wie auch der Typ 127 sind sicherlich Auslaufmodelle. Den „klassischen“ 120er wird es jedoch vermutlich noch lange geben.

Einer der beliebtesten Filme gibt es freilich auch im 120er Mittelformat: Den Kodak Portra Farbnegativfilm. Rollfilme werden in Folie verschweißt verkauft. Es empfiehlt sich, gleich solche Fünfer-Sets im Karton zu kaufen (Sie sind dann etwas günstiger als einzelne Filme).

Lesen Sie ggf. auch den Artikel Rollfilm und Kleinbildfilm – die Unterschiede.

Obacht: 6×6 bedeutet nie, dass das belichtete Negativ (oder Dia) nun genau 6×6 cm groß ist (oder 6×7, 6×8 usw.). Tatsächlich sind die Formate stets etwas kleiner, was aber je nach Kamera variiert. Zum Beispiel eine Pentacon Six belichtet ein tatsächliches Bild mit ca. mit 5,6 x 5,6 cm. Der Rest ist Filmrand. Eine 6×9-Kamera wird niemals Negative mit einer Länge von 9 cm machen. Meist sind es dann ca. 8,5 cm in der Breite und ca. 5,6 cm in der Höhe. Hier rundet man dann immer recht großzügig auf.

Ein großes 6×7 S/W-Dia auf einem Leuchttisch.

Kleine Geschichte des Rollfilms

Schon in den Aufzeichnungen des Franzosen Étienne-Jules Marey (Internetseite mit einigen „Chronofotografien“) ist im 19. Jhd. bereits von einer aufgerollten „Filmhaut“ die Rede. So etwas benötigte der Mann auch, denn Marey war Erfinder und Forscher und fertigte seinerzeit Sequenzaufnahmen („Chronofotografien“) an: also schnell hintereinander fotografierte Körperstudien. (Man hat dem Autor zugetragen, dass offenbar das Lufthansa-Symbol [der Kanich] auf eine solche „Schnell-Fotografie“ von Marey zurück gehe.)

Der Kodak Tri-X ist der us-amerikanische Filmklassiker schlechthin: ein höher empfindlicher S/W-Film (400 ISO / pushbar auf 1600), welcher den klassischen analogen Look liefert und in mehreren Filmformaten erhältlich ist. Er ist als DER Reportagefilm in die Geschichte eingegangen und ihn gibt es heute immer noch.

Baute hierzu sein (nun berühmterer) Kollege Eadweard Muybridge (Internetseite mit einigen Bewegungsabfolge-Fotos) noch mehrere Plattenkameras entlang einer Rennbahn auf, die ein Pferd im Galopp dann (mittels Schnüre) nacheinander auslöste, benötigte Marey für ähnliche Chronofotografien nur eine einzige Kamera bzw. einen Rollfilm („Filmhaut“), welcher nach jeder Aufnahme schnell zur nächsten gerollt werden konnte. Dieses Prinzip wurde weit später natürlich durch motorisierte Kleinbildkameras in puncto Geschwindigkeit weit übertroffen.

Immer noch (gerade so) im 19. Jhd.: Kodak bringt ein seltsames Kästlein auf den Markt: Die Kodak Nr.1. Es handelt sich hierbei um eine (sehr einfach konstruierte) Boxkamera, in welcher sich ein nun industriell hergestellter Rollfilm befindet. Wie hat man denn zur vorletzten Jahrhundertwende fotografiert? Mit den eben schon angesprochenen Glasplatten natürlich. Für jedes Bild musste eine neue Platte (lichtdicht) in die Kamera (bzw. deren Kassette) geschoben werden. Als nächstes diente Rollfilm also als „idiotensicherer“ Ersatz für die komplizierten (und teuren) Platten (-Kameras). „Idiotensicher“ auch deshalb, weil die Nutzer (zunächst sicherlich in den USA) den Film gar nicht selbst wechseln mussten. Sie schickten die Boxkamera dann einfach zurück an Kodak bzw. gaben sie beim örtlichen Drogeristen ab. Natürlich war die Bildqualität solcher Apparate von recht bescheidener Natur, was insbesondere an den einfachen Objektiven lag und auch daran, dass es damals sicherlich noch nicht möglich war – auf einfach gesagt – ausreichend viele Silberkörnchen auf einer nun geringer großen Filmfläche zu positionieren (das ist heute ganz anders).

Früher (also im 19. Jahrhundert bis Anfang des 20. Jhd. nutzte man solche riesigen Plattenkameras (einige stehen im Deutschen Fotomuseum Markkleeberg). Für Amateure gab es natürlich auch kleinere Plattenkameras:

Hier sehen Sie solch eine alte „kompakte“ zusammen faltbare Plattenkamera, die nach dem selben Prinzip wie die oben gezeigten Atelierkameras funktioniert: Immer musste aufwendig für jedes einzelne Bild eine lichtempfindliche Glasplatte hinten eingeschoben werden.

Inwiefern nun Filmrollen im europäischen Gebiet vor den 1960er Jahren (als Konkurrenz zur Platte und dann zum Kleinbildfilm) Verbreitung fanden, ist dem Autor leider unbekannt. Wahrscheinlich wurden später häufig Rollfilmkassetten an Plattenkameras genutzt, wenn das Haushaltsgeld gerade nicht für (teure) Platten ausreichte. Man sieht dies dann an den vielen Bleistiftmarkierungen auf alten Mattscheiben aus dieser Zeit: Die Fotografen zeichneten sich den Randbeschnitt ein, welcher ein solches, kleineres Format mit sich bringt. Vielleicht kann man sagen, dass der Schritt von der fotografischen Platte in den 1930er Jahren hin zum Mittelformat für sehr viele Fotografen durch das neue Kleinbild bzw. durch die Leica vom Leitz-Konstrukteur Oskar Barnack abgekürzt wurde. In den 1950er und 1960er Jahren wurden die Mittelformat-Rollfilme wohl hauptsächlich in recht einfachen Kameras (z. B. die damals weit verbreitete Agfa Clack) genutzt. Denn dadurch, dass hier kein Filmzählwerk verbaut werden- (beim Rollfilm sind die Bildnummern hinten [sichtbar] auf dem Schutzpapier aufgedruckt) und dass keine Mechanik zum Zurückspulen verwendet werden musste, waren derlei Kameras sehr einfach herzustellen bzw. günstig zu erwerben. Bis ans Ende der 1990er Jahre wurde Rollfilm, also das Mittelformat jedoch hauptsächlich für die eher „professionelle“ Fotografie genutzt.

Jetzt soll es aber weiter mit dem Rollfilm bzw. mit dem Mittelformat gehen:

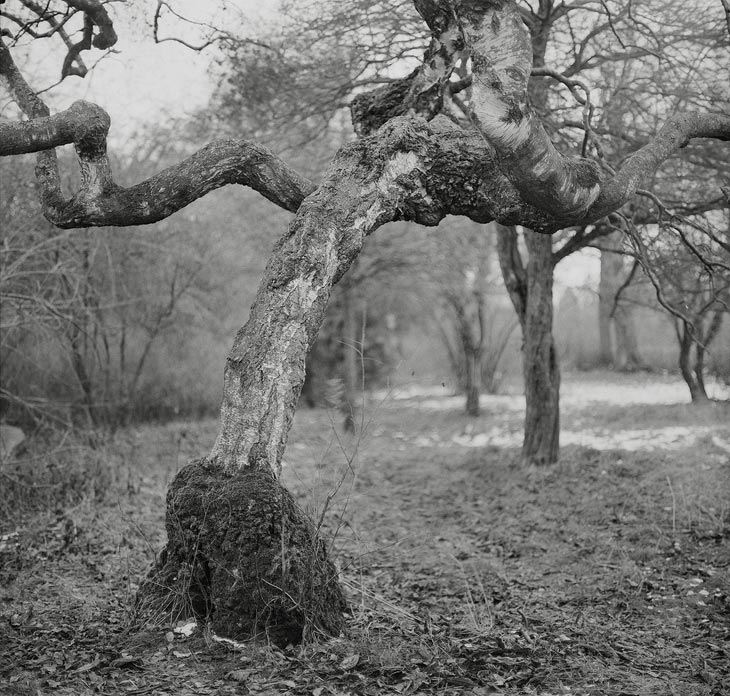

Ein typisches Bild einer analogen Mittelformatkamera (Format 6×6): Bei offener Blende sind die Bilder „knackscharf“ mit schöner Hintergrundunschärfe.

Fotogrößen: Typische Bildformate

Der meist genutzte Rollfilm vom Typ „120“ ist ca. 6 cm hoch und ca. 83 cm lang. Diese Filme werden natürlich noch in ausreichend hohen Stückzahlen hergestellt bzw. verkauft. In der Höhe belichten alle Mittelformatkameras gleich, wenn man davon ausgeht, dass der Film horizontal durchgespult wird (bei manchen Kameras, z. B. der Rolleiflex, wird er vertikal transportiert).

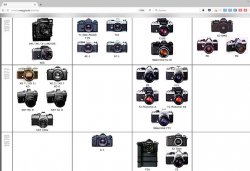

Für das eigentliche Filmformat ist die Kamera zuständig. Bei allen der nun gelisteten Formate wird stets der selbe Rollfilm (Typ 120) genutzt.

der klassische Rollfilm Typ 120

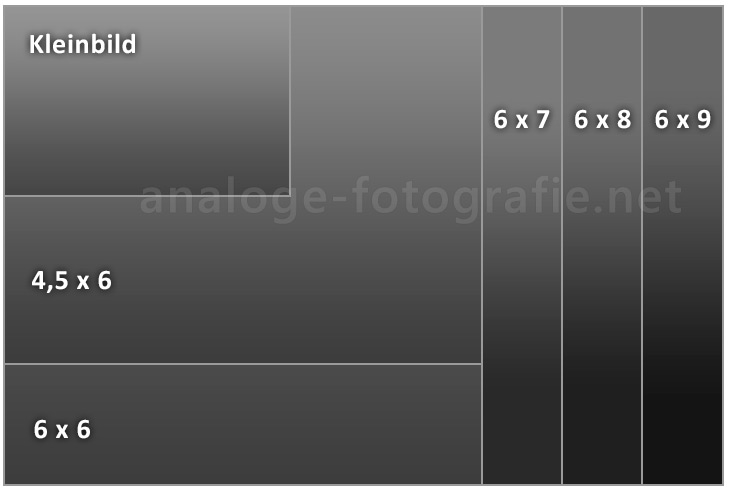

Was den Unterschied jedoch ausmacht, ist die Breite des Filmausschnitts, die „Fotogröße“ bzw. Negativgröße / Diagröße. Hier gibt es verschiedene Formate:

- 6×4,5 (16 Bilder pro Film; z. B. die Mamiya 645)

- 6×6 (12 Aufnahmen je Film; z. B. Hasselblad, Rolleiflex, Pentacon Six)

- 6×7 (10 Aufnahmen; z. B. Mamiya RB67, Pentax 6×7)

- 6×8 (9 Fotos; z. B. die Fuji GX 680)

- 6×9 (8 Bilder pro Rollfilm; z. B. Fuji GW 690, Plaubel Peco Junior 6×9)

- Sonderformat Panorama (je nach Kamera bis 6×17; z. B. Fuji GX 617, Noblex Pro 6/150 UX)

Auf dieser grafischen Übersicht sehen Sie einmal, wie sich die Maße der verschiedenen Bildformate unterscheiden. Das Kleinbild ist gleichzusetzen mit dem digitalen „Vollformat“. Am größten ist das 6×9-Mittelformat.

Analogkamera für das Bildformat 6×4,5 (Mamiya 645)

Wer sehr viele Bilder machen möchte, sollte also zu einer 4,5×6-Kamera greifen (z. B. Mamiya 645). Wer seine Motive sehr sparsam auswählt, für den sind die größeren Formate (6×7 bis 6×9) sicherlich interessanter. Der ideale Kompromiss und das am weitesten verbreitete Mittelformat ist jedoch das 6×6-Quadrat. Wie es sich anfühlt, mittels Lichtschacht im Quadrat zu fotografieren, wird etwas weiter unten demonstriert. Zunächst soll es eine (nicht vollständige) Übersicht über die klassischen Mittelformatkamera-Modelle geben.

Aufnahme mittels einer analogen 6×6-Kamera: Der Tonwertreichtum ist hier sehr hoch, kleinste Details in der Ferne sind noch ausreichend fein strukturiert abgebildet. Das typische Filmkorn ist durchaus sichtbar bzw. vorhanden (Film: Ilford FP4 Plus; entwickelt in Pyro 510), tritt jedoch eher dezent in Erscheinung. Solch ein Negativ kann man getrost auf z. B. 50 x 50 cm (und mehr) vergrößern.

Mittelformat-Kamera-Typen

Es gibt verschiedene Bauformen an Kameras, die den Rollfilm nutzen. Es werden hier nun die wichtigsten vorgestellt:

Einfache Knipskameras

Eine typische Vertreterin der sehr einfach gebauten Rollfilmkameras: Eine „Pouva Start“ für das Format 6×6.

Fotografieren mit analogen Plastikkameras, Einwegkameras und "Lomokameras", dies ist das Thema dieses Buches. Der Autor zeigt, was für kleine Kunstwerke mit solchen einfachen Fotoapparaten und Lochkameras möglich sind und wie dies gemacht wird. Auf Amazon kann man durchaus einen Blick in dieses Buch werfen.

Solche sehr einfach aufgebauten Fotoapparate werden ja auch weiterhin unter dem pfiffigen Begriff „Lomography“ produziert (so sind die „Diana“ oder die „Holga“ durchaus als Mittelformatkamera zu bezeichnen). Hier kann man sich sehr gut zunutze machen, dass die einfachen Objektive einen 6×6-großen Bildbereich ganz bewusst nicht vollständig „ausleuchten“ können. Daher kommt es bei Bildern von solchen Kameras häufig zu Vignettierungen bzw. Randunschärfen. Das selbe gilt auch für die meisten Boxkameras. Bei solchen Fotoapparaten kann man eigentlich kaum etwas einstellen. Meist hat man die Wahl zwischen „Sonne und Bewölkt“ und zwischen „nah, mittel und fern“. Wer analoge „Lomo-Fotos“ machen möchte, der muss wahrlich nicht 40 € für eine neue Plastikkamera ausgeben. So ein simpler Fotoapparat wie die hier abgebildete Pouva Start bringt die selben (schlechten) Bildergebnisse. Seit dem sich dies jedoch herum gesprochen hat, kletterten die Preise bei Ebay von (realistischen) einem Euro auf das ca. Zwanzigfache.

Dies ist eine Boxkamera. Man bekommt sie heute via Ebay für ca. 15 €, auf dem Flohmarkt günstiger. Früher (1930er und 1940er Jahre) konnten sich viele Familien nur solche Kameras leisten, um ihre Fotoalben füllen zu können. Als Film wird meist der klassische Rollfilm verwendet, den man heute noch kaufen kann. Es gibt einen gesonderten Artikel: Fotografieren mit der alten Boxkamera.

Nun ist es der (Militär?-) Forschung zu verdanken, die stets (weiter und erfolgreich) versuchte, Filme so hochauflösend herstellen zu können, dass das Kleinbildformat auch für größere Vergrößerungen ausreichend ist, dass wiederum mit den Mittelformat-Rollfilmen in den 1960er Jahren nun eine „echte“ Alternative zur Platte bzw. nun eher zum Planfilm zur Verfügung stand – abseits der simplen 6×6- bzw. 6×9-Knipskameras. Das neue, nun populäre, Kleinbildformat taugte (und taugt) nur für kleinere Vergrößerungen für Zeitungen oder Bücher, weniger jedoch für z. B. 40 x 50 cm große Handabzüge. Außer man nutzt einen besonders hochauflösenden Kleinbildfilm.

Eine weitere Knipskamera: Die Holga

Faltbalgenkameras

Von diesen Falt-Balgenkameras wurden in den 1940er bis 1960er Jahren sehr viele Modelle von den verschiedensten Herstellern auf den Markt gebracht. Technisch sind sie sich sehr ähnlich. Die besseren Modelle besitzen einen Verschluss („Zeiten-Einstell-und-Auslöse-Modul“) mit kurzen Belichtungszeiten bis zur 1/500 Sekunde sowie natürlich ein vergütetes und vierlinsiges Objektiv (z. B. ein „Tessar“). Als Balgen wurde oft Leder, später Kunststoff (der sich heute leider auflöst) verwendet. Mit solchen recht einfach aufgebauten Mittelformatkameras (6×6 oder 6×9) sind durchaus qualitativ hochwertige Aufnahmen realisierbar, die auch heutigen Ansprüchen durchaus genügen. Einige wenige dieser „Klappkameras“ besitzen sogar einen integrierten Entfernungsmesser (z. B. die berühmte „Super Ikonta“).

Ein Beispielfoto, welches mit der oben abgebildeten, alten Klappkamera „Rheinmetall Weltax“ gemacht wurde. Blendet man das eingebaute „Tessar-Objektiv“ etwas ab, so sind bis in die Ecken knackscharfe und hoch aufgelöste Negative zu erwarten. Der Autor verwendet solch eine 6×6-Faltbalgenkamera sehr gerne beim Wandern oder auf Reisen, da sie, zusammen geklappt, sehr kompakt ist. Man erhält damit (bei gutem Objektiv und korrekt funktionierender Mechanik) durchaus eine ähnlich hohe Bildqualität wie bei den „großen“ Mittelformatkameras.

Für nicht wenige dieser Modelle gab es auch Einlegemasken. So kann man eine solche in die hier gezeigte Weltax einlegen und belichtet fortan im Format 4,5 x 6. Auf der Rückseite gibt es dann hierzu ein zweites Fensterchen zur Kontrolle der (jeweiligen) Bildnummern. Mit solche einer Einlegemaske kann man mehr Bilder je Film aufnehmen bzw. spart so etwas Material. Dummerweise wird dann natürlich nichts weiter getan als das Quadrat beschnitten: Die Normalbrennweite wird zum leichten Tele. Der Autor fotografiert daher mit der Rheinmetall stets im „Vollformat“.

Nutzt man ein Stativ (bei diesen [leichten] Kamera-Modellen reich ein einfaches), einen Drahtauslöser und ggf. eine Wasserwaage, sind auch mit solch alter Kameratechnik qualitativ hochwertige analoge Fotografien realisierbar.

Auf der Rückseite solcher Balgenkameras befindet sich immer mindestens ein rotes „Fensterchen“. Durch dieses sieht man, bei welcher Filmnummer man sich gerade befindet. Solche Mittelformatkameras besitzen kein internes Bildzählwerk (wie es beim Kleinbild üblich ist). Gibt es zwei Fenster (wie hier), dann hat dies etwas mit den erwähnten Einlegemasken auf sich, mittels derer man das Bildformat beschränken kann. Genau in der Mitte sitzt immer das Fenster für das 6×6-Format. Etwas darunter jenes für 4,5×6 oder für 6×9.

Ein Mittelformat-Foto im Format 4,5 x 6. Mit solch einer Kamera erhält man bereits eine deutlich höhere Detail-Zeichnung als sie im Kleinbild möglich ist. Dennoch sind diese Fotoapparate noch relativ kompakt bzw. leicht. Ein idealer Kompromiss.

Nicht verwirren lassen: Auf diesem Foto ist auch noch eine Schärfentiefe-Tabelle zu sehen, die man benötigt, wenn die Kamera keinen integrierten Entfernungsmesser besitzt (was auf die meisten dieser Typen zutrifft).

Diese vollmechanischen Kameras waren seinerzeit (die 1950er und 1960er Jahre) sehr teuer und kosteten vielleicht so viel wie ein Arbeiter an Monatslohn nach Hause brachte. Ungeduldigen Kinderhänden wird man solche Geräte sicherlich strikt verboten haben. Denn die Spreiz- und Schließmechaniken sind durchaus empfindlich. Daher gilt es beim Gebrauchtkauf genau nachzufragen, ob hier noch alles funktioniert! Insbesondere das Objektiv sollte im ausgeklappten Zustand fest und genau parallel zur Filmebene sitzen. Erst dann sind mit solchen Kameras qualitativ hochwertige Abbildungen realisierbar.

Tipp: Bevor solch eine Balgenkamera zusammen geklappt wird, sollte man das Objektiv auf „Unendlich“ stellen bzw. ganz hinein drehen. Ansonsten riskiert man bei manchen Modellen ein Verkanten.

Mittelformat-Spiegelreflexkamera-Systeme

Interessanter wurde es dann in puncto Mittelformat, als die ersten „einsatztauglichen“ Spiegelreflex-Systemkameras auf den Markt kamen, die weiterhin den eigentlich schon recht alten Rollfilm nutzten.

Abgebildet ist hier eine Mamiya RB 67 mit 6×8-Motorrückteil und Shift-Objektiv. Auch sie basiert auf dem „Würfelprinzip“ der Hasselblad. Solch eine Kamera war seinerzeit in den 1990er Jahren ein kleines Vermögen wert. Da sie jedoch ob ihrer Größe bzw. aufgrund des Gewichtes kaum mobil zu gebrauchen ist, ist sie heute, gebraucht, erstaunlich günstig! Sie bildete damals offenbar den Kompromiss zwischen sehr hoher Bildqualität (Großformat) und Effizienz (Kleinbild). Eigentlich kann man mit solch einer riesigen Mittelformat-Spiegelreflexkamera nur im Studio fotografieren oder wenn man sie vorher mit einem Automobil quer durch die Gegend bewegt hat. Bei derlei großen Kameras ist auch unbedingt ein (stabiles) Stativ empfehlenswert. Die Mamiya RB 67 ist eine rein mechanische Kamera, sie besitzt keinerlei Elektronik (bis auf das hier gezeigte Film-Motor-Rückteil). Das heißt: Man benötigt hier (wie bei den meisten Mittelformatkameras) einen externen Handbelichtungsmesser, um die je korrekte Belichtungszeit ermitteln zu können. Aufgrund derlei Qualitäten und auch noch anderen Spezialitäten bei solchen Kameras ist der Autor doch durchaus froh, dass es seinerzeit nur eine kleine Pentax ME-Super für den Einstieg in die analoge Fotografie gab als solch ein Gerät, welches damals eigentlich für professionelle Fotografen gebaut wurde. Für einen Anfänger ist es didaktisch nicht zu empfehlen, gleich mit solch einer analogen Kamera zu starten. Das wäre so, als würde man einen Fahranfänger gleich in einen LKW setzen. Er käme mit einem kompakten PKW viel sicherer zum Ziel. Aufgrund der sehr günstigen Gebrauchtpreise dieser 6×7-Mamiya-Systeme lohnt es sich ggf. dennoch, ein solches Gerät zu erwerben, wenn es zum reinen Ausprobieren immer noch günstiger ist als z. B. eine Pentax 6×7 oder eine Hasselblad. Flexibel (im Sinne von den „perfekten Moment erwischen“) wird man damit aber kaum sein.

Bei der Mamiya kann man verschiedene Filmrückteile anbringen. Auf dem Bild ist eines für das Format 6×8 (cm) zu sehen. Mehr geht hier nicht. Standardmäßig belichtet diese Kamera im Format 6×7. Es gibt jedoch auch 6×6-Rückteile und auch jene für das Format 6×4,5. Je kleiner das Format, desto schmaler ist das Bild, desto mehr Bilder passen auf den Rollfilm (desto mehr bildet das genutzte Objektiv wie ein Tele ab).

Eine System-Mittelformatkamera-Spiegelreflex-Ausrüstung: Bei dieser Kiev 60 (Format 6×6) lässt sich freilich das Objektiv wechseln sowie entweder ein Lichtschacht oder ein Prisma-Sucher auf die Mattscheibe setzen. Diese Kiev ist ungefähr der „Lada Taiga“ unter den Mittelformatkameras: Nicht gerade eine Schönheit, sie funktioniert jedoch, ist günstig und leicht zu warten. Weiterhin sind die hervorragenden Zeiss-Objektive aus Jena (eigentlich für die Pentacon Six) vollständig kompatibel.

Dieses Buch nimmt den Anfänger an die Hand und zeigt ihm, wie man mit einer analogen Kamera fotografiert, was bereits beim richtigen Einlegen von Film beginnt. Außerdem gibt es einen detaillierten Leitfaden zum Kauf gebrauchter analoger Kameras.

Seitenansicht dieser einäugigen Mittelformat-Spiegelreflexkamera mit Standardobjektiv („Normalbrennweite“ von 80mm) und ausgeklapptem Lichtschacht. Diese Technik ist nicht gerade als filigran zu bezeichnen. Mit ihr gelingt es jedoch zuverlässig sehr hochauflösende Fotografien anzufertigen.

Die Kiev 60 im „Einsatz“: Der Autor nutzt für solch eine Mittelformatkamera ein stabiles Stativ, einen Drahtauslöser und als Objektiv das Zeiss Jena Flektogon (mit dessen riesiger Streulichtblende). Weiterhin ist der Prismensucher angebaut, welcher auch fast das gesamte Bild anzeigt (im Gegensatz zu dem der Pentacon Six). „Schnappschüsse“ sind mit derlei Mittelformatkameras eher nicht möglich.

Das quadratische 6×6-Format ist für solche Porträts ideal. Es geht freilich auch aus der Hand. Doch hier wurde sicherheitshalber ein Stativ für die Aufnahme verwendet – daher auch diese „statische“ Wirkung.

Lesen Sie bei Interesse auch den Blogartikel → Arax 6×6 Kamera mit Spiegelvorauslösung. Eine solche kann man sich neuwertig in der Ukraine bestellen.

TLR: Doppeläugige Kameras (Twin-Lens-Reflex)

Ein weiterer Typ: Dies ist eine „zweiäugige“ Mittelformatkamera (TLR). Bei einer einäugigen Spiegelreflexkamera (z. B. bei der oben abgebildeten Mamiya oder bei der Kiev) klappt der interne Spiegel kurz vor der Aufnahme hoch. Bei einer solchen TLR (Twin Lens Reflex) ist ein fester Spiegel verbaut. Dieser sitzt jedoch über dem Aufnahmeobjektiv und hat ein zweites (Sucher-) Objektiv spendiert bekommen. Im Prinzip handelt es sich hierbei also um eine Sucherkamera. Durch den Spiegel wird das Bild jedoch nach oben auf eine schöne, große Mattscheibe gelenkt.

Abgebildet ist hier eine japanische Version dieses Typs, eine „Yashica MAT 124G“. Der bekannteste Fotoapparat im TLR-Bereich ist sicherlich die berühmte „Rolleiflex“. Die günstigste, brauchbare ist wohl die chinesische Seagull. Viele Hersteller hatten seinerzeit eine solche Twin-Lens-Reflex im Programm. Schauen Sie bei Interesse einmal ins TLR-Museum (englischsprachige Internetseite).

Der Vorteil dieser TLR-Kameras ist, dass die meisten tatsächlich recht kompakt und leicht gebaut sind (es ragt kein großes Objektiv heraus). Weiterhin kann man jederzeit das (helle) Bild im Sucher (auf der Mattscheibe) sehen – Egal, ob nun ein Filter auf dem Aufnahmeobjektiv installiert ist (z. B. ein Infrarotfilter) oder ob gerade eine minutenlange Langzeitbelichtung statt findet. Dadurch, dass der Spiegel nicht schwingt (keine Vibrationen), sind auch einfachere (kompakte) Stative möglich. Bei allen Belichtungszeiten länger als 1/30 Sekunde, kann man freilich auch aus der Hand fotografieren (insbesondere, wenn man die Kamera an einem Gurt fest vor der Brust hängen hat). Und: Diese doppeläugigen TLR-Kameras sind in der Regel ausgesprochen leise. Der Verschluss macht nur ein leises „Klick“ und das Bild ist (unauffällig) belichtet. Dies kommt daher, dass bei solchen Mittelformatkameras mit zwei Objektiven hinter dem unteren (dem Aufnahmeobjektiv) ein sogenannter „Zentralverschluss“ eingebaut ist. Dieser lässt das Licht mittels einer ganz feinen Iris passieren (ähnlich der Blende). Und dann: Weil der interne Spiegel nicht schwingt bzw. daraufhin auch nicht abgebremst werden muss. Ein ablaufender Tuch- bzw. Lamellenvershluss in Kombination mit einem (zurückschwingenden) Spiegel ergibt insbesondere bei derlei großen Fotoapparaten ein kaum zu überhörendes Geräusch. Dies ist bei solchen TLRs nicht der Fall.

Bei diesen Kameras mit Zentralverschluss kann man dann auch einen angeschlossenen Blitz bei allen Verschlusszeiten korrekt synchronisieren. Dies bringt den Vorteil des Aufhellblitzens bei starker Sonne und des Simulieren von Nacht mit sich (ist aber für die meisten Interessierten an einer Mittelformatkamera sicherlich nicht relevant). Zum Thema Blitzen im Mittelformat wird etwas weiter unten noch etwas mehr geschrieben.

Die Nachteile dieser TLRs: bis wohl auf die Mamiya C220 / C330 (diese sind wiederum recht klobig) lassen sich bei diesen Mittelformat-Kameratypen die Objektive nicht tauschen. Auch der Lichtschacht lässt sich nur bei sehr wenigen Modellen gegen einen Prismensucher auswechseln. Da sich das Sucherobjektiv ja nun ein kleines Stückchen oberhalb des eigentlichen Aufnahmeobjektives befindet, besteht immer eine geringe Abweichung des sichtbaren Bildes gegenüber des eigentlich aufzunehmenden. Ab Entfernungen zum Motiv von ca. 1,5 Metern sollte dies keinerlei Rolle mehr spielen. Für Nahaufnahmen oder gar Makro-Aufnahmen sind solche doppeläugigen analogen Kameras jedoch kaum geeignet. Und noch etwas: Im Gegensatz zu den meisten einäugigen Spiegelreflexkameras lässt sich bei einer solch zweiäugigen die Schärfentiefe nicht kontrollieren. Der sogenannte „Abblendhebel“, welcher die Iris der Blende zur Kontrolle aktiviert, ist nicht vorhanden (das obere Sucherobjektiv besitzt gar keine Iris-Blende). Das macht aber nichts: Schärfentiefe lässt sich auf einer Mattscheibe (außer im Großformat) oder im Sucher ohnehin recht unpräzise beurteilen. Besser sind hier die Schärfentiefe-Tabellen.

Solch eine zweiäugige Mittelformatkamera ist meist ziemlich kompakt und leicht (im Vergleich zu den Mittelformat-System-Spiegelreflexkameras). Dieser Typ ist auch für schmalere Hände geeignet: Der Auslöser ist klein, das Auslöse-Geräusch: ein leises „Zipp“, mittels Kurbel oder Drehrad wird der Rollfilm elegant zum nächsten Bild transportiert. Danach ist die TLR wieder aufnahmebereit.

Auch wenn es wie aus einem Katalog aus den 1960er Jahren klingt: Dies ist wohl die ideale Mittelformatkamera für Damen mit eher zierlichen Händen. Die hier abgebildete Yashica Mat 124-G besitzt zudem einen integrierten (simplen) Belichtungsmesser. Mit diesem sollte man allerdings besser auf dem Boden das Licht messen, ansonsten droht Unterbelichtung (man kann ihn aber auch einfach ignorieren bzw. separat messen resp. die Kamera im manuellen Modus einstellen).

Es gibt auch einen entsprechenden Blogartikel auf dieser Seite mit einige Beispielfotos: Vorstellung der TLR-Kamera.

Es gibt auch einen entsprechenden Blogartikel auf dieser Seite mit einige Beispielfotos: Vorstellung der TLR-Kamera.Mess-Sucherkameras

Der heute sicherlich am meisten geschätzte Mittelformatkameratyp ist die einäugige Spiegelreflexkamera, wie es ja im Kleinbild ebenso der Fall ist. Durch das Systemprinzip (wechselbare Objektive, wechselbare Suchersysteme, idealerweise wechselbare Filmkassetten) ist solch ein modulares System hervorragend an die jeweiligen Wünsche des Fotografen bzw. an die jeweiligen Motive anpassbar. Dummerweise sind solche Kameras nicht selten ausgesprochen groß und schwer (wie die eingangs vorgestellte Mamiya RB67). Als leichtere und kompaktere Alternative stellten einige Hersteller auch Mittelformatkameras ganz ohne integriertem Spiegel her:

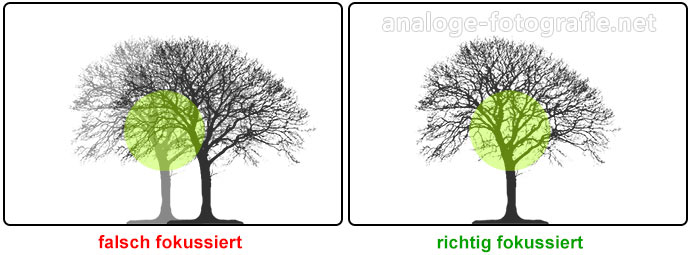

Abgebildet ist hier eine Fuji GW690 II. Dafür, dass es sich hier um eine echte 6×9-Kamera handelt (also das größte Mittelformat), ist dieser analoge Fotoapparat sehr kompakt und leicht gestaltet (er ist natürlich viel größer als eine Kleinbildkamera). Solch eine Messsucherkamera besitzt keinen integrierten Spiegel: Hier schaut man durch einen Sucher, in welchem das Bild in der Mitte doppelt abgebildet ist. Durch Drehen am Fokusring decken sich diese Doppelbilder in einer ganz bestimmten Position – Das Foto ist dann scharf gestellt. Dieses Prinzip funktioniert dann auch bei Nahaufnahmen recht zuverlässig, da der Mess-Sucher bei diesem Modell einen sogenannten „Parallaxenausgleich“ besitzt.

Prinzip des Fokussierens mittels Messsucher (Ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen: tatsächlich verschiebt sich das Motiv im Sucher nur innerhalb des grünen Punktes).

Und hier sieht man einmal die Rückseite solch einer spiegellosen Mittelformatkamera: Ganz simple Technik. Doch der Bereich, innerhalb welchem der Rollfilm belichtet wird, ist verhältnismäßig riesig. Er beträgt hier ca. 83 mm x 56 mm.

Nicht jeder mag das Einstellen der Schärfe mit dem Mess-Sucher. Dem Autor gelingt es damit jedoch wesentlich schneller den richtigen Fokus zu treffen als mit einer Mattscheibe (bzw. mittels dessen Schnittbild-Indikator). Und um Geschwindigkeit geht es bei diesen Mittelformat-Messsucherkameras auch. Sie sind wohl hauptsächlich für Reportagen und „Street“ gebaut worden, wenn Zeitungsredaktionen bei der Abgabe von Kleinbildaufnahmen eher viel höher aufgelöste Fotografien erwarteten.

Eine Fotografie vom „großen“ Mittelformat 6×9. Solche Bilder lassen sich später auf äußerst großen Formate drucken. Schneidet man das obere Drittel weg, ist man wieder beim Format 6×6.

Fuji stellte übrigens auch noch eine etwas kleinere Mittelformat „Rangefinder“ (so der englischsprachige Begriff dafür) her: Die Fuji GW670 (6×7-Format). Eine Alternative wäre auch die Mamiya 7 (ebenfalls 6×7) sowie die Plaubel Makina 670. Auch die Voigtlander Bessa 667 ist eine sehr kompakte Mittelformat „Rangefinder“-Kamera für das Format 6×7.

Aufgrund der (im Verhältnis zu den Spiegelreflexkameras) sicherlich recht geringen Stückzahlen, sind solche spiegellosen Mittelformatkameras mit integriertem Messsucher auf dem Gebrauchtmarkt recht teuer bzw. begehrt. Wer als Anfänger auf den Geschwindigkeits-Bonus (bzw. auf einen guten Sucher) verzichten kann, sollte sich dann eher nach einem gut erhaltenen, älteren Klappfalter mit gutem Objektiv ([4-Linser =] Tessar, Solinar, …) umsehen. Wer mehr tragen möchte, ist natürlich mit einer Spiegelreflexkamera bestens bedient.

Tipp: Offenbar war die hier abgebildete Fuji GW690 II (wie auch das Nachfolgemodell „III“) viel mehr im japanischen Raum präsent als hier. Wer einige Zollgebühren investieren- und Wartezeit aufbringen kann, der wird solch eine Fuji sicherlich wesentlich günstiger direkt aus Asien schicken lassen können, denn im internationalen Ebay sind diese Kameras weit günstiger als im deutschen. In einigen Fotoforen wurde zumindest berichtet, dass der Versand durch japanische Händler durchaus funktioniert. Der Autor selbst hat hier jedoch keine Erfahrung.

Panoramakameras

Eine Sonderform bieten analoge Panoramakameras. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder der Rollfilm wird mit einem Weitwinkel-Objektiv über eine äußerst große Breite (ca. 16 cm) mit einer einzigen, sofortigen Aufnahme belichtet (z. B. bei der Fuji GX 617). Oder aber die Panoramakamera besitzt ein rotierendes Objektiv, welches die Filmebene ähnlich wie bei einem Scanner nach und nach belichtet:

Auf diesem Foto sehen Sie eine „Noblex„. Vorne befindet sich eine Trommel: Während der Aufnahme, die mehrere Sekunden dauern kann, dreht sich diese (gemächlich) bzw. gibt das Objektiv frei (welches sich mitdreht).

Feiningers Grosse Fotolehre ist eines der bekanntesten Lehrbücher für die Fotografie und erscheint nun in der Neuausgabe. Die Fotolehre kann als das Standardwerk der analogen Fotografie angesehen werden. Auf Amazon kann man einen Blick in dieses Buch werfen.

Mit solch einer Mittelformat-Panoramakamera sind äußerst fein aufgelöste, riesige Drucke realisierbar. Auf dem obigen Panoramabild wurde der Bereich des unteren Detailausschnitts markiert. Die beiden Schornsteine sind dann nur bei nahem Herantreten an einen genügend großen Druck erkennbar oder mit einer Lupe auf einem kleinen.

Diese Noblex-Panoramakameras belichtet den eingelegten Rollfilm bereits in so einer Breite (ca. 12 cm), dass man pro 120er Film nur sechs Aufnahmen zur Verfügung hat.

Die Anschaffung dieser Sonderform von Mittelformatkamera lohnt sich sicherlich nur für Fotografen, die damit über einen größeren Zeitraum gewisse Fotoprojekte (Landschaften) planen. Wer keine Scheu vor Computern (bzw. vor der digitalen Bildbearbeitung) hat, kann derlei Panoramas natürlich auch mittels mehreren Einzelaufnahmen digital zusammen setzen („Stitchen“) bzw. die Kamera für mehrere Aufnahmen drehen. Wer so etwas jedoch als echte Handabzüge anfertigen möchte, benötigt solch eine Panoramakamera. Leider wird es immer schwieriger, an solch ein Gerät zu gelangen – insbesondere an die Versionen, die den großen Rollfilm nutzen. Die Noblex-Mittelformatkameras sind schon tolle Geräte und wahrscheinlich eine prima Geldanlage, da so etwas wohl nicht einmal die Japaner (in großer Marge) herstellten. Der Autor hatte sich sein Exemplar – nebst Motor (das ist das Ding unten dran) für die langen Belichtungszeiten – auch nur ausgeliehen.

Tipp: Wenn bei Aufnahmen mit Kameras mit rotierendem Objektiv der Horizont nicht „gebogen“ werden soll, sollte sich dieser genau in der Mitte des Bildes befinden, wie beim obigen Beispielbild. Außerdem sollte die Panoramakamera genau senkrecht mittels einer Wasserwaage ausgerichtet sein. Da sich bei der Aufnahme das Objektiv bewegt (und nicht das Aufnahmemedium [der Film]) findet aber immer eine gewisse Verzerrung statt. Diese ist bei fernen Motiven kaum auffallend, bei Nahaufnahmen aber umso mehr.

Mittelformat-Rückteile an einer Großformatkamera

Zuletzt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, Rollfilme in speziellen Magazinen an einer Großformatkamera zu nutzen.

Der Autor arbeitet sehr gerne mit solch einer (ziemlich alten) Großformatkamera, die eigentlich für 9×12-Glasplatten gedacht war. Mit einem speziellen „Rollfilmrückteil“ lassen sich mit ihr jedoch auch handelsübliche Mittelformat-Filme belichten. Der Vorteil: Solche Kameras besitzen ein verstellbares Objektiv, mittels welchem es möglich ist, den Bildkreis zu verstellen („Shift“).

Bereits mit solch einer recht günstigen (weil alten) Kamera gelangt man zu technisch hochwertigen Aufnahmen (wenn denn noch alles funktioniert). Bei dem verwendeten Rollfilmrückteil wird der Film im Format 6×9 belichtet und enthält somit eine solch hohe „Detaildichte“, dass hiervon Großvergrößerungen kein Problem sind. Allerdings wird ja nun nur ein Teil der tatsächlichen „Ausleuchtung“ des Objektives genutzt: Wo eigentlich ein z. B. 4×5 Inch großes Planfilmnegativ sitzen sollte, befindet sich ein kleinerer Film (hier 6×9). Dies muss man freilich beachten, wenn man die Mattscheibe der Großformatkamera zum Einstellen des Bildes nutzt. Der Autor hatte sich hierauf dann einen entsprechenden Rahmen mit dem Bleistift gezeichnet. Weiterhin hatte er das Objektiv an seiner Kamera (135 mm) gegen eines mit einer geringeren Brennweite (90 mm) ausgetauscht, damit er bei der Verwendung eines nun kleineren Filmes keine Tele-Perspektive erhält.

Bleistiftmarkierung auf der Mattscheibe einer Großformatkamera für die Verwendung eines 6×9-Rückteils an einer solchen (Linhof Technika).

Mittelformatfilme in die Kamera einlegen

Wer bisher nur Erfahrung mit Kleinbildpatronen bzw. mit dem Einsetzen dieser in eine Kleinbildkamera gemacht hat, wird sich zunächst vielleicht etwas wundern: Rollfilme sind nun etwas anders aufgebaut als Kleinbildpatronen bzw. müssen anders in die Mittelformatkamera eingesetzt werden.

Über das Einsetzen von 120er Rollfilm gibt es auf dieser Internetseite einen separaten Artikel. Anhand zweier Kameratypen wird hier das richtige Einsetzen der Filmrolle im Detail erklärt.

Fotografieren im Quadrat

Die sicherlich meist genutzten Mittelformatkameras belichten Bilder im Quadrat. Natürlich sind dies zunächst die vielen einfachen „Knipskameras“ der 1950er und 1960er Jahre. Doch auch bei den „professionelleren“ Systemkameras ist das 6×6-Format am weitesten verbreitet.

Ein quadratisches 6×6-Mittelformatfoto, dass der Autor seinerzeit mit einer TLR-Kamera aufnahm. Dadurch, dass hier von oben in einen Lichtschacht geschaut wird, ist der Fotoapparat stets relativ tief positioniert, was wiederum für eine eher untypische Perspektive sorgt.

Quadratische Fotografien besitzen per se bereits ein gewisses Maß an Ruhe. Sie wirken „ausgeglichen“. Dramatik erhält man formatseitig am besten mit einem Quer- oder Hochformat. Das trifft sich gut: Sind die meisten Mittelformatkameras doch eh recht schwer und innerhalb hektischer Momente ohnehin schlecht bedienbar. Man muss sich hier schon etwas Zeit zum Fotografieren nehmen.

Dabei bietet das 6×6-Format bereits genügende „Ausschnittsreserven“: Man kann das Quadrat im Nachhinein durchaus noch beschneiden und hat sozusagen später noch die Wahl, ob man daraus z. B. ein Querformat anfertigen möchte – Genügend Auflösung ist ja vorhanden.

Der Autor freut sich auch noch über eine andere Eigenschaft des quadratischen Formates: Sind von vornherein Hochformate geplant, so weiß er, dass später beim Entzerren (Perspektivkorrektur stürzender Linien) das Foto (Rechteck) oben links und rechts zu einem Trapez wird. Genau diese beiden Ecken sind es dann, die es im 6×6-Format sozusagen kostenlos dazu gibt und die dann einfach abgeschnitten werden können. Hätte man in diesem Fall gleich im 4,5 x 6 Format fotografiert, hätte man nicht selten einen Verlust an bildwichtigen Motivelementen. Auf ein Shift-Objektiv („Perspektiven-Korrektur-Objektiv“) kann bei solchen Mittelformatkameras also bei entsprechenden Motiven verzichtet werden.

Fotografieren mit dem Lichtschachtsucher

Für die, die bisher nur mit analogen Kleinbildkameras fotografiert haben, ist die größte Besonderheit an einer Spiegelreflex-Mittelformatkamera sicherlich deren Lichtschacht bzw. große Mattscheibe:

Wie bei der „Live-View“ einer Digitalkamera erscheint das Bild nicht etwas winzig klein in einem Sucher. Nein, es ist hier direkt als „Vorschau“ auf einer Mattscheibe sichtbar (wenn auch horizontal gespiegelt). Damit die Mattscheibe auch noch bei Sonnenschein gut einsehbar ist, befindet sich über ihr noch ein ausklappbarer Lichtschacht:

Innerhalb des Deckels des Lichtschachtes befindet sich oftmals auch noch eine (ebenfalls ausklappbare) Lupe, mittels welcher sehr genau scharf gestellt werden kann. Bei nicht wenigen Lichtschächten kann man zudem auch noch den vorderen Teil der Abdeckung hochklappen und erhält damit einen rudimentären „Sportsucher“: Man schaut nun von hinten hindurch und hat somit einen simplen Sucher, mittels dessen man die Kamera auch direkt ans Auge setzen kann.

Besser gestaltet sich dies jedoch mit einem Prismensucher, welcher anstelle des Lichtschachtes auf die Mittelformatkamera gesetzt werden kann:

Ein modernes Buch (Stand 2019) rund um die analoge Fotografie. Hier werden die unterschiedlichen Kameratypen behandelt, aktuelle Adressen und Produkte aufgezählt, es geht um Filter, Filme, Zubehör und die eigene Filmentwicklung bis hin zur Präsentation. Kurz: Diese dicke Buch deckt den gesamten Bereich der klassischen Fotografie ab.

Der Autor liebt es, sich die Landschaft vor der Kamera auf einer Mattscheibe zu betrachten. Soll der Fotoapparat jedoch sehr hoch positioniert sein, müsste er sich eine Leiter zu Hilfe nehmen. In solchen Fällen tauscht er den Lichtschacht dann besser mit einem solchen „Pentaprisma“ aus. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber (den meisten) Kleinbildkameras: Bei vielen Mittelformatkameras lässt sich das Suchersystem (Prisma, Lupenaufsatz, Lichtschacht) je nach Vorliebe austauschen.

Verzichtet man auf das Prisma, so kann man mit beiden Augen das Bild „komponieren“ und muss dabei nicht ständig eines zukneifen. Außerdem sind so natürlich auch sehr tiefe Kamerapositionen leicht realisierbar:

Solche Bilder gelingen, wenn man sich einfach mit der Kamera auf dem Schoß neben das Motiv setzt und – ganz unauffällig – über eine Mattscheibe das Bild „komponiert“. Man muss hier nicht stets die Kamera direkt am Auge halten, sondern kann viel dezenter bzw. unbemerkt fotografieren.

Und solch eine Perspektive ist möglich, indem man sich beim Fotografieren auf einen Stuhl stellt, die Kamera hoch über den Kopf hält und nun von unten in den Lichtschacht schaut (zusätzlich wurde dieser Raum noch durch einen Blitz erhellt).

Mit dieser – eigentlich sehr simplen – Vorrichtung sind also durchaus Bilder möglich, die man mit einem „Durchschau-Sucher“ nicht machen könnte. Es gibt auch einige wenige Kleinbildkameras, bei denen das Prisma gegen einen Lichtschacht getauscht werden kann (z. B. die Nikon F3 oder die einfachere Exa). Allerdings sind deren Mattscheiben, formatbedingt, so klein wie eine Briefmarke, dass man dort kaum etwas richtig erkennen kann.

| | | | | | | | | | |

| Pentax / Ricoh 645 Mittelformatkamera / Gehäuse / Medium Format Camera / Body | LOMO Lubitel 166 Universal doppeläugige 6x6 Mittelformatkamera | Rolleicord Va 6x6 Mittelformat Kamera Xenar 3,5/75 Heidosmat 3,2/75 VINTAGE 1950 | Fuji GS 645 S Mittelformatkamera / Fujifilm GS645S Medium Format Camera | LINHOF 220 MITTELFORMAT FILMKAMERA TECHNIKAR 95MM F3,5 OBJEKTIV... | Mamiya 645 1000S mit Prisma analoge Mittelformatkamera Gewährleistung 1 Jahr | 2x Pentacon Six TL Mittelformat-Kamera nur Kameragehäuse DEFEKT | Revue 6x6/Seagull 4a Mittelformatkamera TLR Kamera Haiou 3.5/75 mm Objektiv | Pentacon SIX TL Mittelformatkamera nur Gehäuse Body Spiegelreflexkamera 6x6 | Kowa Super 66 Mittelformatkamera + 2,8/85 Six - Medium Format Camera 6x6 Format |

| € 449,15 | € 98,00 | € 250,00 | € 499,65 | € 413,28 | € 345,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 130,00 | € 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay |

An die Anfertigung dieser Fotografie erinnert sich der Autor noch gut: Damals hatte er sein Weitwinkelobjektiv für die Mittelformatkamera noch nicht und musste den Fotoapparat auf dem Stativ ganz hinten in die Raumecke stellen. Man konnte sich so nicht mehr hinter die Kamera stellen bzw. nicht durch einen Sucher blicken. Dank Lichtschacht konnte man aber seitlich stehen und eben von oben hinein schauen.

Porträtfotografie

Wer gerne Porträts von Menschen anfertigt, kann hier – rein psychologisch – vom Gebrauch eines Lichtschachtsuchers profitieren: Wer mag es schon, wenn einem der Fotograf vis-à-vis durch eine schwarzen, großen Apparat anstarrt? Schaut jener beim Fotografieren jedoch hinunter auf einen Kasten vor seinem Bäuchlein, entspannt sich solch eine Situation nicht selten. Ja, die porträtierte Person kann so sogar das Gesicht, die Augen des Fotografen sehen. Derlei Faktoren sind nicht ganz unerheblich, wenn eine gewisse Nähe zwischen Fotograf und Fotomodel aufgebaut werden soll. Schöne Porträtfotos entstehen ja nicht alleine durch die Anwesenheit schöner Menschen. Das Gegenteil hierzu: Es wird ein automatisches „Schnellfeuergewehr“ zum Fotografieren benutzt, das „Visier“ direkt ans Gesicht gesetzt, um dann – zack-zack-zack – Bilder zu schießen.

Die richtige Brennweite

Noch ein Hinweis zu Porträtaufnahmen mit einer analogen 6×6-Mittelformatkamera: Das Quadrat ist hier oftmals ein recht schönes Format. Manche Fotografen fertigen damit „Kopfportraits“ an – also Bilder, bei denen nur das Haupt der porträtierten Person abgebildet ist. Hierbei ist es wichtig, eine genügend lange Brennweite zu wählen. Kameras ohne Wechselobjektive (z. B. TLRs) fallen hier meist schon einmal weg. Das Problem: Geht man mit der Kamera zu nah an das Model heran, wird es später häufig Mondgesichter und Knollennasen geben.

Man muss für solche Kopfporträts also einen gewissen Abstand (ca. 2 bis 3 Meter) einnehmen, damit es hier zu keiner Verzerrung kommt. Und damit bei so einen Abstand auch das gesamte Negativ ausgenutzt werden kann (ohne viel Drumherum) bedarf es eine entsprechend lange Brennweite, einem „Porträtobjektiv“. Für das Format 6×6 wäre dies zum Beispiel ein 120 mm Objektiv. Besser noch wäre ein 180 mm Objektiv und wenn man nur Kopfporträts anfertigen möchte, ein Objektiv mit einer Brennweite von ca. 300 mm, damit man hier nicht zu dicht heran gehen muss und dennoch das gesamte Filmformat mit dem Motiv ausfüllt. Ganzkörperportraits gelingen hingegen mit der Normalbrennwete (80 mm) am besten. Denn auch hier hat man ja bereits den idealen Abstand von mehreren Metern eingenommen.

Ein Ganzkörper-Portät: Hierfür ist die »Normalbrennweite« von ca. 80 mm im Format 6×6 ideal. Fotografiert wurde hier bei Offenblende (Blende 2,8).

Es geht bei der Porträtfotografie (ob analog oder digital) also im Kern gar nicht um die Frage, welche Brennweite nun angebracht ist. Es geht vielmehr darum, dass man stets einen genügend weiten Abstand zum Modell einnehmen sollte. Und damit man hierbei eben nicht unnötig viel Film- bzw. Sensorfläche verschwendet, sollte man gleich zu einem Objektiv mit längerer Brennweite greifen.

Belichtungsmessung

Ist bei den meisten Kleinbildkameras ein integrierter Belichtungsmessung nicht selten Usus, so verhält es sich im Mittelformat häufig ganz anders: Die wenigsten analogen Mittelformatkameras sind mit solch einer Elektronik ausgerüstet. Zumeist sind es rein mechanische Geräte. Für den Anfang reicht es, wenn man sich eine Belichtungsmesser-App auf das Smartphone lädt. Dies sollte jedoch nur eine Notlösung sein. Idealerweise investiert man in einen vernünftigen Handbelichtungsmesser:

Der Twinmate L-208 von Sekonic ist der wohl günstigste externe Handbelichtungsmesser, den es auf dem Markt zu kaufen gibt. Er misst das Umgebungslicht entweder direkt (Motivmessung) oder via Kalotte (tatsächliche Lichtmessung). Gerade durch letztere Methode ist eine sichere Messung- bzw. ein korrekt belichtetes Bild möglich.

Der Autor hatte vor über 10 Jahren teure 150 € für solch einen Gossen Digisix (hier abgebildet der „Digiflash“) ausgegeben und erfreut sich bis heute an dieser Investition. Wer auf lange Sicht im Mittelformat fotografieren möchte, benötigt einfach einen guten, externen Belichtungsmesser. Dessen dann angezeigten Werte (Blende und Zeit) überträgt man dann händisch auf das manuelle Kamerasystem. Auch hierdurch kommt es freilich zu der viel besungenen „Entschleunigung“ beim Fotografieren mit analogen Mittelformatkameras. Tatsächlich sind die Messergebnisse mit einem Handbelichtungsmesser mit integrierter Kalotte („Lichtmessung“) jederzeit den in Kameras integrierten Belichtungsmessern („Objektmessung“) vorzuziehen – Wenn man denn die Zeit dazu hat, bzw. sich diese nehmen kann.

Bildauflösung und Tonwertreichtum

Der primäre Vorteil einer Mittelformatkamera (Rollfilm) gegenüber einer Kleinbildkamera (35mm-Kleinbildfilm) ist der Gewinn an Auflösung: Durch den größeren Abbildungsmaßstab werden alle Bilddetails im Mittelformat viel größer auf den (größeren) Film belichtet. Dieser muss dann später beim Scannen oder Vergrößern weniger hoch vergrößert werden (um z. B. die Maße eines A3-Blattes auszufüllen), wodurch das Filmkorn natürlich auch weniger in Erscheinung tritt als im Kleinbild. Die Bilder sehen, salopp gesagt, geschmeidiger aus, wenn man den Vergleich bei gleichen Variablen (Film- und Entwicklertyp) vornimmt.

Wenn Sie einmal die durch Scannen (mit dem Epson V750) erreichbare Auflösung dieses 6×6-Fotos interessiert, dann können Sie die Originaldatei hier herunter laden (Obacht: per Rechtsklick / „speichern unter“, sonst erscheint die Grafik verkleinert im Popup) bzw. sich diese in der 100%-Ansicht anzeigen lassen (ca. 6,3 MB groß; bei 180 DPI auf ca. 100 cm Breite druckbar). Dieses Negativ wurde in „Rodinal“ entwickelt – also in einem „körnig arbeitenden“ S/W-Entwickler.

Weiterhin muss auf einem ca. 60 mm breiten Negativ ein Grau- bzw. Farbverlauf weniger „komprimiert“ werden als auf einem 35 mm breiten Kleinbildnegativ – Auf einfach gesagt: Diese Tonwerte haben im Mittelformat mehr Platz. Die „Bittiefe“ (um einmal den Vergleich zur digitalen Fotografie zu wagen) ist hier höher.

Feine Grauabstufungen bei einem Mittelformat-Negativ

Der Autor hatte auch einmal ein gescanntes Negativ einer 6×9-Kamera mit dem gleichen Bild verglichen, welches er mit einer modernen Vollformat-Digitalkamera mit 50 Megapixel anfertigte. In puncto Auflösung lag die Digitalkamera augenscheinlich vorne, wenn man sich einmal die 100%-Ausschnitte betrachtete. Die Zeiten, in denen man aufgrund höherer Bild-Auflösung zur analogen Mittelformatkamera (statt zur Digitalkamera) griff, sind heute sicherlich vorbei.

Der Grund, warum hier mit analogen Mittelformatkameras fotografiert wird, ist nicht in Megapixeln zu suchen, sondern in größeren, in den Tonwerten fein abgestuften Handabzügen.

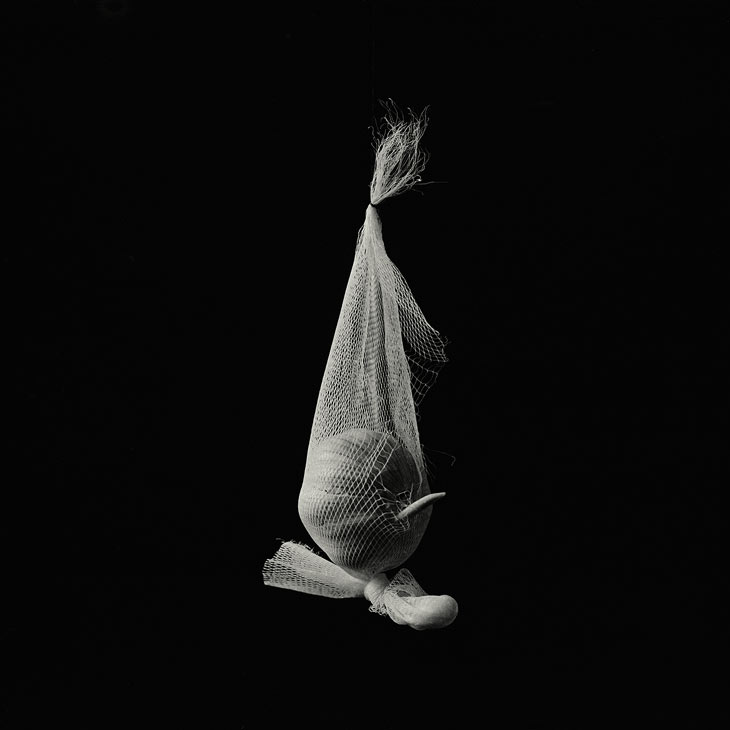

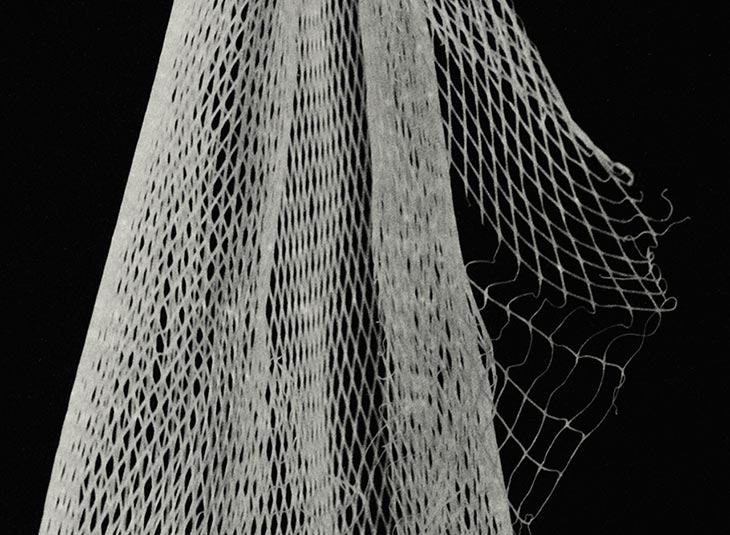

Für Produktfotografien von derlei „unbewegten“ Objekten wie dieser Knoblauch im Netz eignet sich das quadratische Mittelformat sehr gut.

Das feinmaschige Netz ist dank des großen Formates (hier eine 50%-Ansicht der vollen Auflösung) sehr scharf und fein abgebildet, ohne dass es von grobem Korn überlagert ist (Ilford FP4 entwickelt in Pyro 510). Beleuchtet wurde das Motiv einfach mit einem seitlich positionierten Blitz (-Schirm) und einem weißen A4-Blatt gegenüber als Aufheller.

Ein weiteres Beispielbild – diesmal im größten Mittelformat: 6×9.

Und dies ist ein Detailausschnitt:

Bei einem guten Scanner muss man nicht unbedingt schärfen (wie bei der „ungeschärften“ kleineren Gesamtansicht dieses Motivs). Nur für sehr große Drucke kann man künstlich noch etwas nachschärfen und zwar nach dem Digitalisieren:

Mittelformat-Dias und Negative digitalisieren

Die meisten Freund der analogen Fotografie werden ihre Negative leider nicht selbst in der eigenen Dunkelkammer auf echtes Fotopapier vergrößern. Einfacher ist es, man digitalisiert diese mittels einem Scanner, welcher auch Filme bzw. Dias scannen kann. Man kann die Negative bzw. Dias auch abfotografieren, dazu gleich mehr.

Scannen

Ganz so einfach, wie es die Hersteller der Filmscanner versprechen, ist das Scannen auch wieder nicht, wenn man an dieser Stelle die hohe Qualität des Filmes bewahren möchte. Hier hat man im Mittelformat jedoch einen Vorteil: Der Scanner muss nicht soviel „leisten“ wie bei (den viel kleineren) Kleinbildfilmen. Er muss also nicht in einer solch hohen Auflösung scannen können, denn man kommt dem Scanner ja bereits durch größere Negative bzw. Dias entgegen.

Allerdings muss der Scanner entsprechende große Halter für Rollfilme besitzen. Insbesondere die ganz günstigen (unter 100 Euro) Filmscanner kennen nur den Kleinbildfilm bzw. sind nur für das Digitalisieren von diesem gedacht. Ansonsten gestaltet sich das Scannen von Mittelformat-Rollfilmen ganz ähnlich dem Digitalisieren anderer Filmformate.

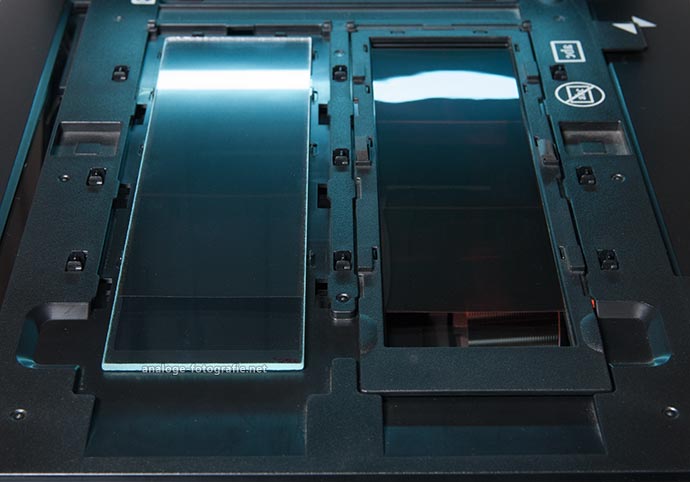

Mit dem neuen Epson V800 kann man Negative und Dias scannen, welche eine ähnlich hohe Auflösung besitzen wie ein "Profi-Scanner", bereits mit der Standard-Software. Man muss sich hierfür jedoch auch in gewisse Scann-Techniken belesen (Suchfunktion dieser Seite). Es können bis zu 24 Negative auf einmal digitalisiert werden (unbeaufsichtigt). Das Filmformat reicht von Minox bis zum Großformat-Planfilm.

Ein Nachteil bringen größere Filme jedoch mit sich: Sie hängen nicht selten in den Filmhaltern durch! Das ist dumm, denn dadurch befinden sie sich an dieser Stelle nicht mehr korrekt im Fokus der Scan-Optik. Bei den viel schmaleren Kleinbildfilmen tritt dies nahezu gar nicht auf. Der Autor weiß hier Abhilfe: Er wölbt die Rollfilme zunächst und legt sie mit der Wölbung nach oben in die Halter. Danach wird ein passendes „Anti-Newton-Glas“ (anstelle des Klapprahmens; siehe Bild) auf den Film gelegt. Dadurch wird er genügend plan gedrückt. Nur so ist es bei Flachbettscannern möglich, ohne späteres digitales Schärfen die eigentlich hohe Auflösung der Filme beim Digitalisieren optisch korrekt übertragen zu können. Wenn Sie dieser Punkt näher interessiert, empfiehlt sich dieser Artikel auf dieser Internetseite.

Abfotografieren

Anstatt einen Scanner zu nutzen, kann man Filme bzw. deren Motive auch einfach abfotografieren:

Hierzu benötigt man eine Digitalkamera, ein Stativ mit umdrehbarer Mittelsäule, ein Makro-Objektiv und eine Leuchtplatte. Zudem ist ein gescheiter Filmhalter sinnvoll (idealerweise eine Buchbildbühne, wie abgebildet). Die Qualität, die durch das Abfotografieren mit einer modernen Digitalkamera möglich ist, ist so hoch wie bei einem guten Scanner!

Zu diesem Thema existiert auf dieser Seite ein sehr ausführlicher Artikel, welcher auf alles eingeht, was man wissen muss, wenn man Wert auf hoch aufgelöste, scharfe und farbrichtige Digitalisierungen legt → analoge Filme mit Digitalkamera scannen.

Der auch früher bereits übliche „Dia-Kopier-Vorsatz“ vor dem Objektiv, den man einfach ins Fensterlicht hält, funktioniert beim Mittelformat nicht: Hier empfiehlt sich tatsächlich eine Leuchtplatte und eine vertikale Montage der Kamera darüber.

Rollfilme im eigenen Fotolabor vergrößern

Wer vorhat, die (sicherlich selbst entwickelten) S/W-Negative im Mittelformat selbst im eigenen Labor zu vergrößern, benötigt hierzu als einzigen Unterschied zum Vergrößern vom Kleinbild einen Vergrößerer, welcher auch für das nun größerer Negativformat kompatibel ist.

Auf diesem Bild sehen Sie einen Vergrößerer, welcher bis zum Format 6×6 abwärtskompatibel (zu kleineren Negativformaten) ist. Die Bildbühne ist genügend groß, dass man auch Filme im Mittelformat (hier bis 6×6) einlegen kann. Das Lichtsystem (die Mischbox) leuchtet dieses Quadrat ebenso genügend bzw. gleichmäßig aus. Bei Vergrößerern, die nur für Kleinbildnegative gedacht sind, ist beides nicht der Fall. Außerdem wird nun noch ein anderes Vergrößerungsobjektiv benötigt – nämlich eines mit einer Brennweite von mindestens 80 mm.

Wie auch beim Scannen, kann es leicht vorkommen, dass die großen Mittelformatnegative in den Masken durchhängen können! Daher ist es empfehlenswert, dass man auch hier Glaseinlagen nutzt: Auf der rauen Seite des Negativs (Schichtseite) befindet sich dann ein Klarglas. Auf der glatten Seite (Filmträger) befindet sich ein spezielles Anti-Newton-Glas („AN-Glas“), welches verhindert, dass sich sogenannte „Newtonsche Ringe“ bilden, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Anstelle eines der Gläser kann man auch den glaslosen Rahmen auf einer Seite nutzen.

Je größer das Filmformat ist, desto eher bekommt man Probleme mit Staub: Dieser hat ja nun mehr Fläche zur Verfügung bzw. „freie Platzwahl“ und ist dann später in Form weißer Punkte in den dunkleren Bereichen auf der Vergrößerung sichtbar. Zwar sind diese Staubkörner durch die geringere Vergrößerung (größeres Negativ) im Gegensatz zu einer gleichen End-Vergrößerung vom Kleinbild kleiner abgebildet. Dafür sind es nun mehr weiße „Pünktchen“, die den Fotografen ärgern, wenn er nicht sorgfältig arbeitet.

Staub ist immer wieder ein Problem bei der analogen Fotografie. Mit solch einem umfassenden Reinigungsset inkl. Pinsel und Blasebalg für Filme, Kameras, Objektive und Vergrößerer entfernen Sie schonend Staub und Verunreinigungen.

Sowohl beim Scannen wie auch beim Vergrößern sollte man sehr sorgfältig arbeiten bzw. Staub keine Chance lassen. Tipp: Halten Sie die Bildbühne mit dem eingelegten Negativ gegen das Licht des Vergrößerers und schauen Sie sich die Filmflächen nun genau von Vorne an. Durch das harte Gegenlicht sehen Sie Staub besonders gut und können diesen punktuell mit einem Blasebalg entfernen. Tun Sie dies nicht, müssen Sie sich später mit dem mühseligen Ausflecken der Prints herum schlagen.

Ansonsten gibt es keine nennenswerte Unterschiede in Bezug zum Vergrößern von Kleinbildnegativen.

Stative

Insbesondere bei der Verwendung der großen Spiegelreflexkameras wie zum Beispiel der Mamiya RB67 / RZ67 empfiehlt es sich, unbedingt in ein genügend stabiles Stativ zu investieren. Durch den riesigen Spiegel „schwingen“ diese schweren Kameras nicht selten, was selbst bei schnelleren Zeiten (z. B. die 1/125 Sekunde) zu minimalen Verwackelungen führen kann, wodurch die Bildschärfe leidet. Abhilfe schafft hierbei (wenn vorhanden) die Spiegelvorauslösung. Aus eigener Erfahrung weiß der Autor jedoch, dass es keinen Spaß macht, wenn die schwere Kamera mit dem schweren Objektiv einfach nicht sicher steht bzw. auf einem viel zu kleinen Stativkopf montiert ist.

Obacht bei Wind: Ein schwingender Rucksack ist eher ungünstig für einen stabilen Halt der Kamera.

Der Autor ist etwas geizig und hatte sich einmal nach günstigen Alternativen zu den teuren Markenstativen umgesehen. Er nutzt seit vielen Jahren zwei des Herstellers „Triopo“.

Für Mittelformatkameras ohne Spiegel (z. B. für eine TLR oder für einen „Klappfalter“) benötigt man solch ein schweres Stativ keinesfalls. Hier reicht auch eines, welches eigentlich nur für Kleinbildkameras / Digitalkameras hergestellt wurde. Lesen Sie bei Interesse auch den Blogartikel → Kompakte Mittelformatausrüstung.

Oftmals ist bereits ein klein zusammenschiebbares Einbeinstativ für unterwegs sehr sinnvoll, um gewisse Verwackelungen ausgleichen zu können. Und dadurch, dass man bei vielen Mittelformatkameras von oben auf die Mattscheibe schauen kann, lässt sich eine solche Kamera bereits mit einem Kameragurt auf ca. Bauchhöhe sicher positionieren. Dann ist der eigene Körper sozusagen bereits ein hilfreicher Stativersatz (natürlich nicht bei längeren Belichtungszeiten als 1/30 Sekunde).

Eine Mittelformatkamera auf einem Einbeinstativ. So etwas ist ein guter Kompromiss (auf Wanderungen beispielsweise). Idealerweise nutzt man jedoch ein „richtiges“ und eher schweres Stativ für solch eine Kamera:

Deutlich günstiger als die Originale: Das stabile und große Walimex Stativ ist komplett verstellbar und auch für Reproduktionen geeignet. Es ist zudem für schwere Kameras geeignet, dabei aber noch ausreichend leicht und lässt sich individuell verstellen.

Ein Tipp für schwere Stative: Für große (schwere) Kameras sind es genau die Stative, die man hierzu benötigt, welche je lediglich zwei ausziehbare Segmente besitzen. Die vielen Kompaktstative mit drei oder vier verschiebbaren „Bein-Elementen“ sind für solche Kameras weniger geeignet. Diese sind für solche „Boliden“ einfach zu instabil. Das macht auf Dauer einfach keinen Spaß.

Wer längerfristig analog im Mittelformat fotografieren möchte, sollte – zusätzlich zur Kamera- bzw. Objektivausrüstung – in zwei weitere Dinge investieren: In einen brauchbaren Belichtungsmesser und eben in ein stabiles Stativ. Muss man für den Belichtungsmesser noch zu (teuren) Markenprodukten greifen, gibt es immerhin im Bereich der Stative mittlerweile viel günstigere „China-Alternativen“ zu den bekannten Produkten von Manfrotto, Gitzo und dergleichen. Greift man hier anfangs gleich etwas tiefer in die Tasche, wird man für viele, viele Jahre zuverlässige und robuste Technik an seiner Seite wissen. Der Autor nutzt seit Jahren solch ein größeres, stabiles „Zwei-Segment-Stativ“ eines Noname-Herstellers für viele Projekte ohne nennenswerte Probleme.

Für das Fotografieren solcher Stillleben mit einer schweren Spiegelreflexkamera ist ein stabiles Stativ unverzichtbar. Auf dieser Abbildung sieht man auch, wie praktisch bei so einer Kameraperspektive der Lichtschachtsucher ist: Ein optionaler Winkelsucher ist nicht nötig. Man kann das Motiv so stehend, seitlich bequem begutachten bzw. die Kamera in Ruhe einstellen / positionieren.

Das Stativ alleine ist jedoch nur die halbe Miete. Man benötigt für solch eine große Kamera noch einen ebenso stabilen Stativkopf. Für einen guten Kugelkopf muss man leider etwas tiefer in die Tasche greifen. Aber dafür wackelt hier auch nichts und man hat viele Jahre einen soliden (und fein einstellbaren) Unterbau für die Mittelformatkamera.

Lichtstärke und Schärfentiefe

Das eben erwähnte Thema Stative ist insofern auch für Mittelformatkameras relevant, da deren Objektive nie so lichtstark konstruiert werden können wie bei kleineren Formaten. So besitzen die „Normalbrennweiten“ nur selten kleinere Anfangsblenden als die 2.8, wo hingegen eine Lichtstärke von 1:1.4 im Kleinbild kein Problem darstellt. Das bekannte Flektogon Weitwinkel für die Pentacon Six hat gar eine Anfangsblende von lediglich 4. Damit wird es in Innenräumen und bei der Verwendung von einem 100-ASA-Film schon kritisch. Auf ein Stativ kann dann hier oftmals nicht verzichtet werden, um ohne zu verwackeln auch bei langen Zeiten korrekt belichten zu können.

Oft wird auch behauptet, dass man mit dem Mittelformat eine auffallend geringe Schärfentiefe erreichen kann. Das stimmt jedoch so nicht. Zwar ist dies durch den größeren Abbildungsmaßstab zunächst richtig. Da sich die Objektive jedoch nicht so weit öffnen lassen wie im Kleinbild (Anfangsblende), ist dieser Vorteil zwar immer noch vorhanden, jedoch kaum überzeugend darstellbar: Beides gleicht sich augenscheinlich aus. Mit der 1:1.9-(Fast-) Normalbrennweite für das kleinere Mittelformat 4,5×6 trifft dies jedoch eher zu: Hier ist das Aufnahmeformat (bzw. der Abbildungsmaßstab) noch ausreichend groß und die Anfangsblende von 1.9 noch ausreichend gering um einen sichtbaren Vorteil in puncto Schärfentiefe (also eher „Schärfenuntiefe“) gegenüber dem Kleinbild zu erlangen. Den besten Effekt, was das Freistellen mittels Unschärfe anbelangt, erhält man erst im Großformat (und auch da erst bei der Verwendung von besonders lichtstarken Objektiven [„Aero-Ektar“] oder bei großen Film-Formaten [13×18 cm]).

Anders verhält es sich dummerweise mit der gewollten (möglichst hohen) Schärfentiefe: Hier muss man im Mittelformat schon etwas weiter abblenden, wenn der Grashalm im Vordergrund auf der Vergrößerung später genau so scharf erscheinen soll wie die Kirchturmspitze in 100 Meter Entfernung. Der Autor arbeitet bei solchen Motiven nie mit kleineren Blenden als 16 (und dann natürlich [ob der nun langen Belichtungszeiten] immer mit einem Stativ).

Blitzgeräte verwenden

Kreative Fotografie mit Aufsteckblitzen. In fast allen Fällen, wenn das Blitzgerät die primäre Lichtquelle sein soll, gibt es zunächst einen wichtigen Schritt: Der Blitz muss von der Kamera runter oder aber man schickt dessen Licht über Umwege weich gesoftet oder hart gerichtet zum Motiv. Wann ist dies gut, wann weniger sinnvoll? Das Buch nimmt jeden Neuling der kreativen Blitzfotografie an die Hand und erklärt Schritt für Schritt, wie man auch mit kleinen Aufsteckblitzgeräten ein durchaus eindrucksvolles und wirkungsvolles Licht zaubern kann. Auf Amazon kann man einen Blick in dieses Buch werfen.

Generell spielt es keine Rolle, in welchem Format nun das Foto aufgezeichnet wird: Die Art des Lichtes bestimmt den „Look“ des Bildes und wird beim Wechsel von Kleinbild auf das Mittelformat natürlich nicht beeinflusst. Der Teufel steckt hier jedoch im Detail.

Eine Pentacon Six mit Blitzschirm für das Fotografieren von Portraits im eigenen, kleinen Studio.

Da die Objektive von Mittelformatkameras physikalisch bedingt immer weniger lichtstark sein können als jene von Kleinbild- bzw. (Vollformat-) Digitalkameras, benötigt man immer auch eine verhältnismäßig höhere Lichtleistung, wenn man Blitzgeräte bzw. Kunstlicht einsetzen möchte. Hinzu kommt: Im Mittelformat muss man mehr abblenden als bei kleineren Fotoformaten, um die selbe Schärfentiefe darstellen zu können. Ein Beispiel:

Links steht das Blitzgerät mit Blitzschirm bzw. hinter einem großen Diffusor, wozu sich auch ein gespanntes weißes Leinentuch eignet (man sieht dies freilich nicht mehr im Bild). Der vordere Karton rechts ist noch scharf abgebildet, die Person hinten ebenso. Alles sollte hier scharf abgebildet sein. Bei einer Kleinbildkamera hätte hier Blende 11 genügt. Im 6×6-Mittelformat musste bei dieser Fotografie jedoch auf Blende 16 abgeblendet werden, um diese Schärfentiefe zu erlangen. Was hat dies dann mit dem Blitz zu tun? Nun, er musste durch diesen einen Blendenschritt bereits doppelt so stark sein!

Tatsächlich musste der Autor hier gleich zwei Blitzgeräte mittels einer „Servozelle“ parallel zünden, um auf diese Leistung zu kommen. Weiterhin konnte hier nur ein recht lichtstarker Film (ein Kodak Tri-X) verwendet werden. Im Kleinbild hätte ein einziges Blitzlicht genügt. Noch mehr Probleme in puncto Lichtstärke (von Blitzgeräten) haben dann die Nutzer von Großformatkameras.

Dies ist ein sehr günstiger Einsteigerblitz für alle Kameras mit Standard-Hotshoe. Warum so günstig? Weil er keine TTL-Automatik beherrscht. Stattdessen regeln Sie die Lichtmenge manuell wie bei einem Studioblitz (und haben somit die volle Kontrolle über das Licht). Insbesondere für das Entfesseln und bei analogen Kameras ergibt dies Sinn.

Man benötigt also bei größeren Filmformaten aufgrund dessen, dass man für eine hohe Schärfentiefe weiter abblenden muss (als bei kleineren) mehr Dampf, was die Blitzgeräte anbelangt. Fertigt man jedoch im Studio Porträts mit kleiner Blende an (der Hintergrund soll unscharf erscheinen), dann kommt man sicher selten an die Grenzen der Stärke der Blitzgeräte („Leitzahl“).

Auslösen eines Blitzes bei zu schneller Belichtungszeit: Der Tuchvorhang ist noch im Bild und wird das Foto zur Hälfte abschatten.

Bei einigen Mittelformatkameras gibt es jedoch auch einen Vorteil, was das Blitzen anbelangt. Namentlich sind es diese, welche einen sogenannten „Zentralverschluss“ verbaut haben (z. B. Hasselblad, Rolleiflex, Mamiya, TLR-Kameras, Klappkameras [wenn Blitz-Anschluss vorhanden]).

Bei diesen Modellen gibt es kein Tuch, welches bei der Belichtung für einen Sekundenbruchteil den Film freigibt. Bei einem solchen Zentralverschluss wird das in die Kamera eintretende Licht über eine Iris geregelt.

Was soll daran jetzt der Vorteil sein? Bei dieser Vorrichtung kann man bei allen Synchronzeiten blitzen. Nie wird ein Tuchvorhang (innerhalb dieses Sekundenbruchteils) im Bild sein bzw. für entsprechende Abschattungen sorgen. Und wozu soll das gut sein? Dadurch, dass man nun auch bei z. B. 1/500 Sekunde blitzen kann, kann man das Umgebungslicht aussperren bzw. stark reduzieren. Fotografiert man so z. B. ein Portrait draußen, kann man bei solch kurzen Synchronzeiten den Himmel dramatisch abdunkeln oder gleich Nacht simulieren (das Kunstlicht für das Porträt ist jedoch immer gleich hell!). Bei Sonnenschein ist es nur durch die schnellen Blitzsynchronzeiten möglich zu blitzen, ohne dass dieser Sonnenschein dann für eine Überbelichtung sorgt. Dies nutzt man dann für das sogenannte Aufhellblitzen bzw. wenn man ein Blitzgerät zur Kontrastminderung einsetzt (bei grellem Sonnenlicht werden künstlich Schatten z. B. in den Augenhöhlen dezent aufgehellt).

Für größere Kameras eignet sich solch ein extrastarker Stabblitz der Firma Metz hervorragend. Er lässt sich zudem auch direkt mittels besagtem X-Sync-Kabel an die Kamera stöpseln.

Nur die wenigsten Kleinbildkameras können Blitzgeräte bei Zeiten schneller als die 1/125 Sekunde fehlerfrei synchronisieren. Dank Zentralverschluss ist dies bei entsprechenden Mittelformatkameras kein Problem.

Der einzige Nachteil eines solchen Zentralverschlusses: Bei 1/500 Sekunde ist Schluss. Die 1/1000 S. schaffen nur Tuchverschlüsse. Eine solch schnelle Belichtungszeit benötigt man dann jedoch höchstens bei höher empfindlichem Film bei starkem Sonnenlicht, wenn man nicht abblenden möchte (ein Graufilter schafft Abhilfe).

Hinweis: Manche stärkeren Blitzgeräte wie der bekannte Metz-Stabblitz „leuchten“ bei voller Leistung ca. 1/300 Sekunde lang (das nennt man „Abbrennzeit“). Hier darf man keine schnelleren Belichtungszeiten am Zentralverschluss einstellen, da ansonsten sogar dieses Licht beschnitten wird (und nicht nur das Umgebungslicht). Alle schwächeren Blitzgeräte besitzen jedoch eine genügend kurze Abbrennzeit (z. B. 1/1000 Sekunde bei voller Leistung).

Noch etwas: Die meisten Mittelformatkameras besitzen keinen „heißen“ Blitzschuh, wie man ihn von Kleinbildkameras und natürlich von Digitalkameras kennt.

Vorne rechts neben dem Objektiv befindet sich (hier) eine kleine Buchse: An ihr wird das Blitzkabel angeschlossen. Einen „Hot Shoe“ gibt es bei vielen Mittelformatkameras nicht.

Zumeist ist dann eine kleine Buchse, der sogenannte „X-Kontakt“ verbaut. An diese Buchse muss ein passendes Kabel angeschlossen werden und dessen andere Ende wird in das Blitzgerät (oder an einen Adapter) gesteckt. Der Autor verwendet meist nur „entfesseltes“ Kunstlicht. Er schließt dann einen Funksender an dieses X-Kontakt-Kabel an und positioniert die Blitzgeräte im Raum. Einige ältere Kameras besitzen noch eine zweite Buchse oder einen Umschalter – meist mit „M“ bezeichnet. Dies ist für alte Blitzbirnen relevant (es wird leicht später synchronisiert), nicht jedoch für alle elektronischen Blitzanlagen bzw. Aufsteckblitze.

Noch ein Foto aus der Fahrradwerkstatt: Für solch eine Lichtführung ist Kunstlicht meist unverzichtbar. Das quadratische Format in Kombination mit einem Weitwinkelobjektiv ist für derlei Interieuraufnahmen ebenfalls sehr zu empfehlen.

Analoge Mittelformatobjektive auf der Digitalkamera nutzen

Das Objektiv meiner Pentacon Six lässt sich mittels Adapter auch auf z. B. Canon- oder Nikonkameras adaptieren.

Es ist durchaus möglich, Objektive, die eigentlich für entsprechende Mittelformaktkameras hergestellt wurden, mittels Adapter auch auf Fotoapparate zu nutzen, welche eigentlich kleinere Formate (Kleinbild bzw. Vollformat) belichten. Vielleicht bringt dies ja ein besonderes „Bokeh“ oder dergleichen mit sich. Was Auflösung und Schärfe anbelangt, erhält man dadurch keinen Vorteil – sondern eher einen Nachteil.

Solche Objektive sind darauf hin konstruiert, dass sie einen relativ großen Bildkreis aufweisen: Ein großes (Film-) Format muss bis in die Ecken korrekt ausgeleuchtet werden. Dies geht wiederum technisch mit dem Nachteil einher, dass die gesamte Auflösung (Linien pro mm) geringer ist als bei guten Objektiven, die für kleinere Bildkreise (Kleinbild) „gerechnet“ worden sind. Legt man also in der digitalen Fotografie viel Wert auf Auflösung und Schärfe, so sollte man hierfür keine Objektive nutzen, die eigentlich fürs analoge Mittelformat konzipiert worden sind. Im Umkehrschluss könnte man nun auf die Idee kommen, theoretisch einfach gute Kleinbildobjektive oder jene von Digitalkameras an der Mittelformatkamera zu adaptieren. Dies ergäbe vielleicht leicht schärfere, höher aufgelöste Bilder – allerdings wären diese kreisrund und nach außen hin dunkler und unschärfer: Der Bildkreis dieser Linsen ist einfach viel zu klein fürs analoge Mittelformat. In jedem Fall benötigt man einen passenden Objektivadapter → Mittelformat auf Kleinbild bzw. Bajonett der Digitalkamera.

Analoges Mittelformat für Anfänger

Wie aus diesem Artikel hervor geht oder wie sicherlich bereits bekannt ist, gibt es die verschiedensten Mittelformatkamera-Typen. Für einen Anfänger stellen sich hier zwei Hürden: Einige dieser Kameras sind so ausgestattet, dass diese seinerzeit hauptsächlich von ausgebildeten Fotografen genutzt worden sind. Insbesondere die Mamiya RB67 wäre hier mit ihrem drehbaren Rückteil, der Spiegelvorauslösung, der „Linsenverstellung“, den separaten Schaltern für Spannen und Filmtransport und dem Berechnen eines Balgenauszuges zu nennen.

Die 7 Todsünden der Fotografie zeigt dem Leser die Welt von Internet-Communities, Fotoforen und -Katalogen auf und möchte Anreiz zur Selbstreflexion darstellen: »Benötige ich diese Meinungen oder behindern sie mich gar?« Auf Amazon kann man einen Blick in dieses Buch wagen.

Andere Kameras hintegen zicken, salopp ausgedrückt, nicht selten herum und sorgen oftmals für Fehler, auf deren Ursache ein Anfänger vielleicht erst nach mehreren misslungenen Filmen und nach vielem Nachfragen in z. B. den Fotoforen kommen wird, nachdem die Freude am Mittelformat vielleicht schon wieder abgeklungen ist. Diese Kameras sind die hier im Artikel erwähnten älteren Balgenkameras mit ihren empfindlichen Mechaniken und Verschlüssen, bei denen nach Jahrzehnten oftmals das Fett spröde geworden ist und der winzige Sucher milchig sowie einige der sogenannten „Ost-Mittelformatkameras“. Insbesondere die sehr häufig genutzte Pentacon Six hat einen eher schlechten Ruf und sollte gebraucht nur erworben werden, wenn man sicher gehen kann, dass tatsächlich noch alles funktioniert. Siehe auch der Blogartikel → Kamera bei Ebay kaufen.

Einem Anfänger sei hier eher eine der hier besprochenen Twin-Lens-Reflex-Kameras empfohlen. Zwar lassen sich bei den meisten dieser Typen die Objektive nicht austauschen. Dieses Kameraprinzip stellt jedoch sozusagen ein in sich geschlossenes System mit festem Spiegel dar, bei welchem kaum etwas kaputt gehen kann. Das hiermit zu belichtetende Filmformat ist das klassische 6×6-Quadrat. Die berühmteste dieser Kameras ist sicherlich die Rolleiflex. Eine solche ist auf dem Gebrauchtmarkt jedoch recht teuer. Günstige (und gute) Alternativen sind die Yashica MAT 124 G sowie die tschechische Flexaret oder die Rolleicord. Soll es jedoch eine echte einäugige Systemkamera sein, so empfiehlt sich eine Zenza Bronica. Auch eine (ältere) Mamiya 645 käme für einen Anfänger in Betracht, da diese Modelle (das kleine Mittelformat 6×4,5) eher gebraucht günstiger sind als die Modelle mit Elektronik und wechselbarem Rückteil.