Abfotografieren von Filmen (Dias und Negative) mit der Digitalkamera

Anstatt sich einen Filmscanner anzuschaffen, kann man seine Filme (Negative und Dias) auch mit einer Digitalkamera abfotografieren. Macht man dies richtig, erhält man durchaus eine gleich hohe Qualität. Dies Sache hat jedoch auch Tücken, welche besprochen werden. Es werden diverse Möglichkeiten vorgestellt (auch via Smartphone), ein Vergleich mit einem Scanner wurde gemacht und es wird auch auf die anschließende Bildbearbeitung eingegangen.

Scannen lassen: Gutscheincode »ANALOG« – Sie erhalten 12 % Rabatt auf einen Auftrag bei MEDIAFIX für Budget-Scans mit 2.900 dpi bis hin zu Profi-Scans mit dem Hasselblad Flextight X5 für Dias und Negative unterschiedlicher Filmformate mit diesem Code.

Scannen lassen: Gutscheincode »ANALOG« – Sie erhalten 12 % Rabatt auf einen Auftrag bei MEDIAFIX für Budget-Scans mit 2.900 dpi bis hin zu Profi-Scans mit dem Hasselblad Flextight X5 für Dias und Negative unterschiedlicher Filmformate mit diesem Code.

Um die Filme meiner analogen Kameras zu digitalisieren, nutze ich gerne solch eine Leuchtplatte mit Buchbildbühne. Es gibt jedoch noch andere Möglichkeiten, welche in diesem Beitrag besprochen werden. Dieser ist sehr lang, doch er geht auf sehr viele Details ausführlich ein.

- Ich habe wenigstens eine gute Digitalkamera

- Ich habe ein Smartphone mit guter Kamera

- Vorrichtungen zum Digitalisieren

- Welche Lichtquelle ist zum Abfotografieren geeignet?

- Die Filmhalter

- Das richtige Objektiv: Nimm ein Makro-Objektiv

- Weitere Tipps für eine hohe Bildqualität

- Gute Digitalkamera

- Manueller Modus 16 Bit RAW

- Der ISO-Wert

- Die Belichtungszeit

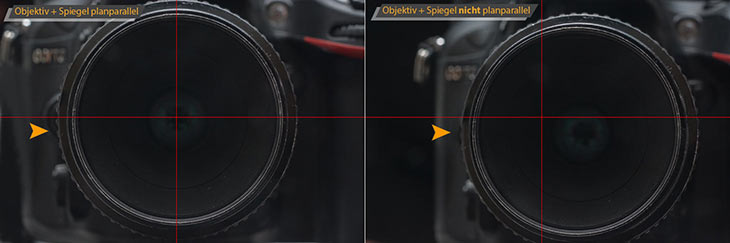

- Ausrichtung der Kamera mit einem Spiegel prüfen

- Den Raum abdunkeln

- Einen Fernauslöser verwenden

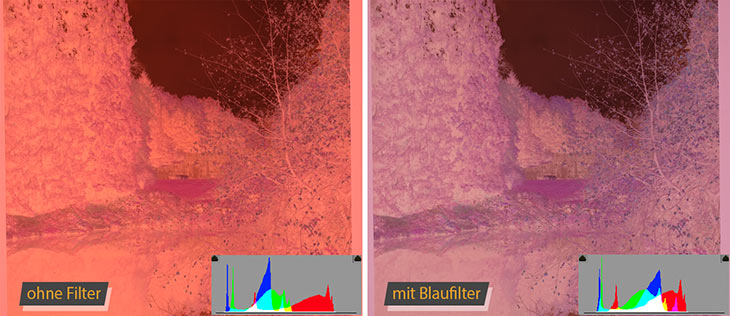

- Einen Blaufilter für Farbnegativfilme nutzen

- LiveView oder Sucher?

- Autofokus oder manueller Fokus?

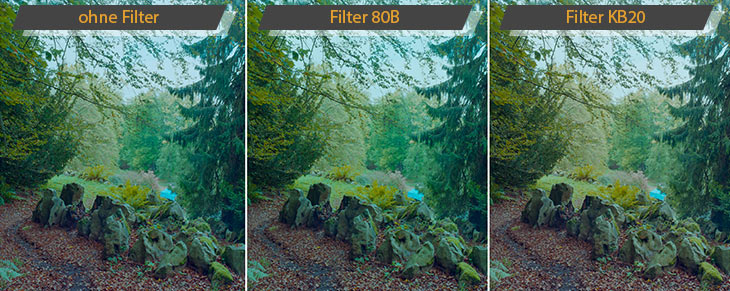

- Filter nutzen?

- Die Spiegelvorauslösung verwenden

- Lampe erwärmen

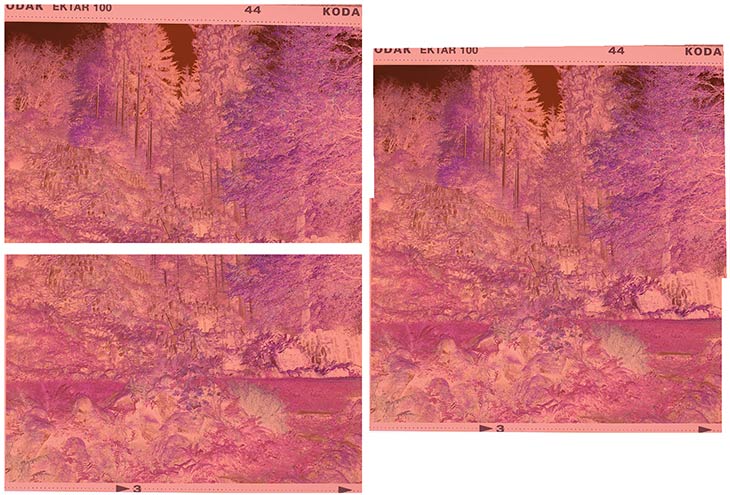

- Den Negativrand mit fotografieren

- Sauber arbeiten: Staub und Fussel vermeiden

- Stitchen: Mehr Auflösung als die Kamera erlaubt

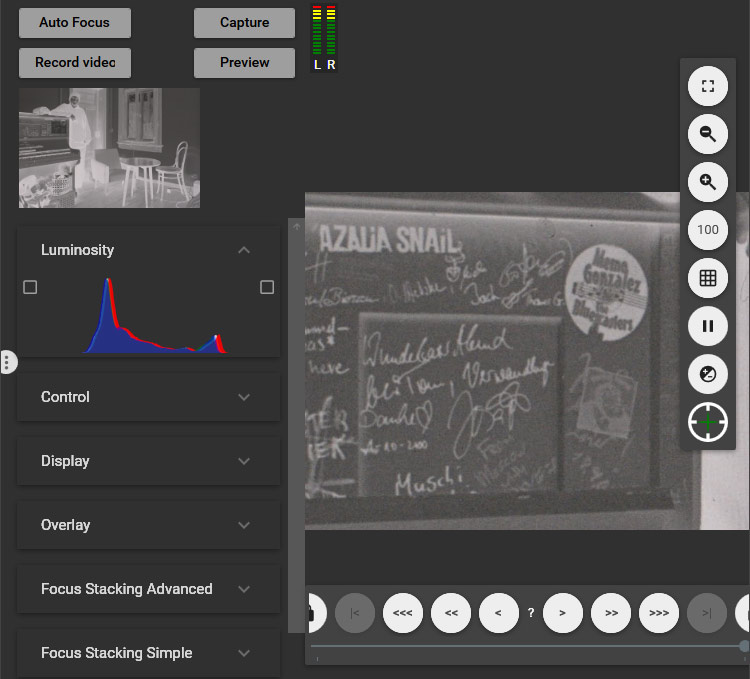

- Tethering: Das Bild gleich an den Laptop senden

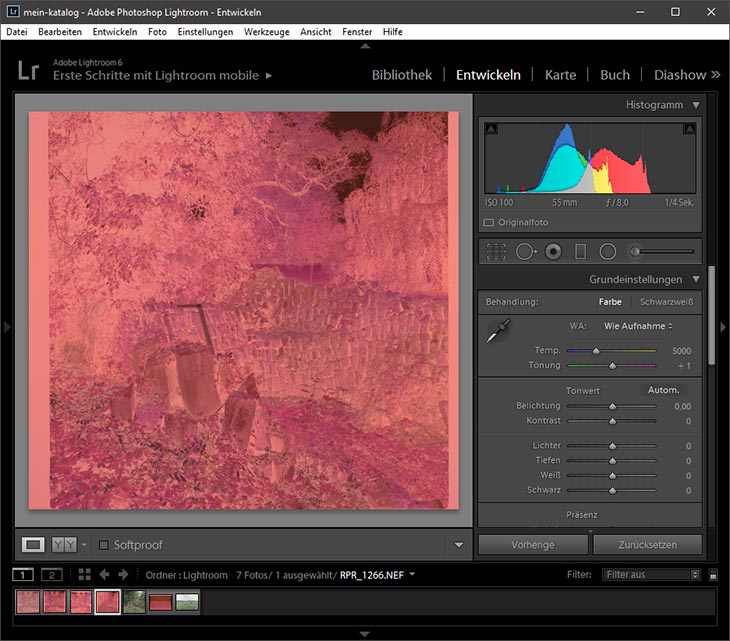

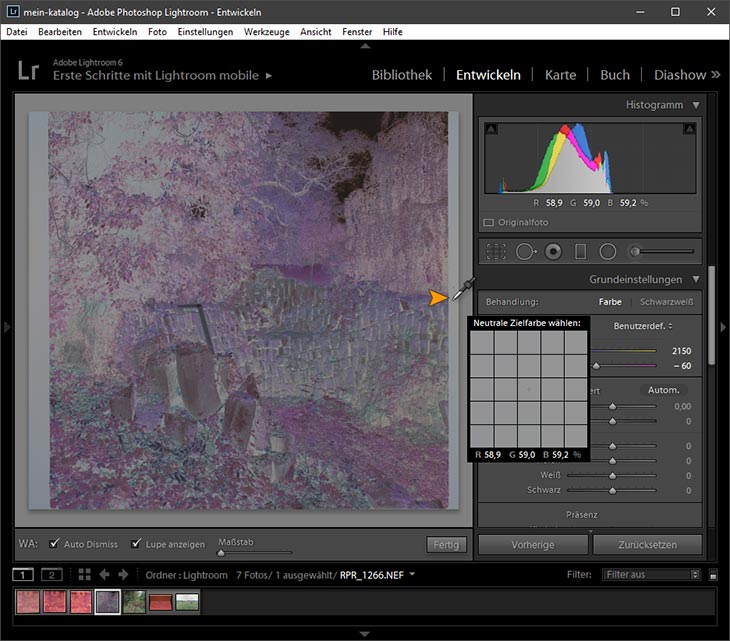

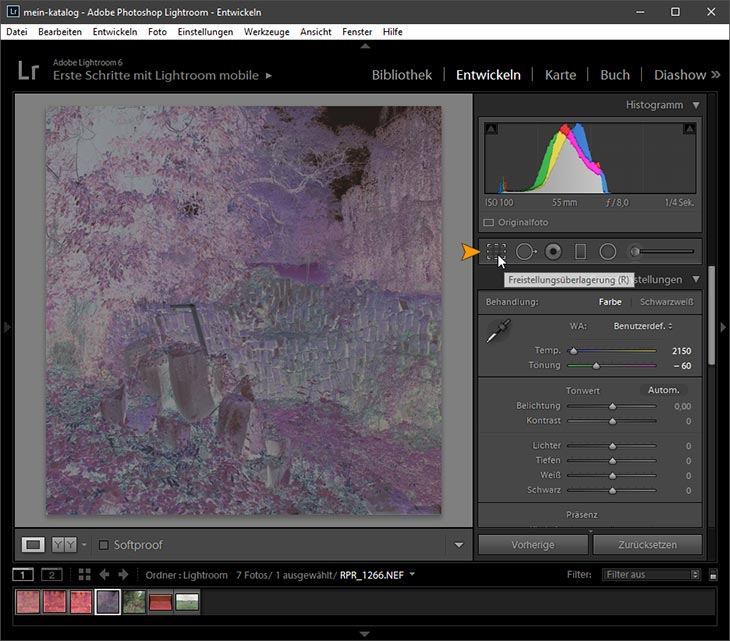

- Die Bildbearbeitung: Umwandlung in ein Positiv

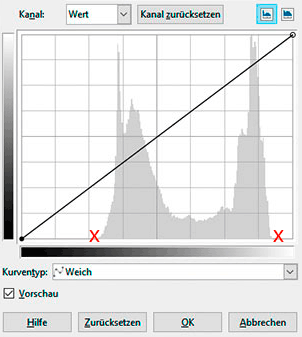

- Grundlagen bei der Umwandlung eines Farbnegativ in ein Positiv

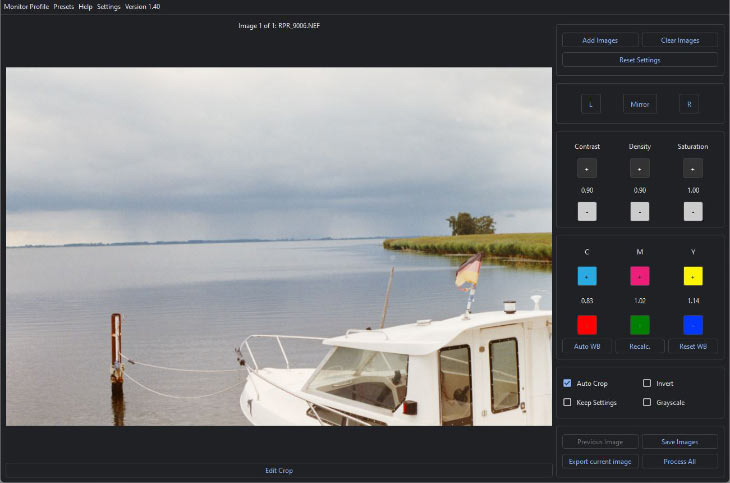

- Mit SmartConvert

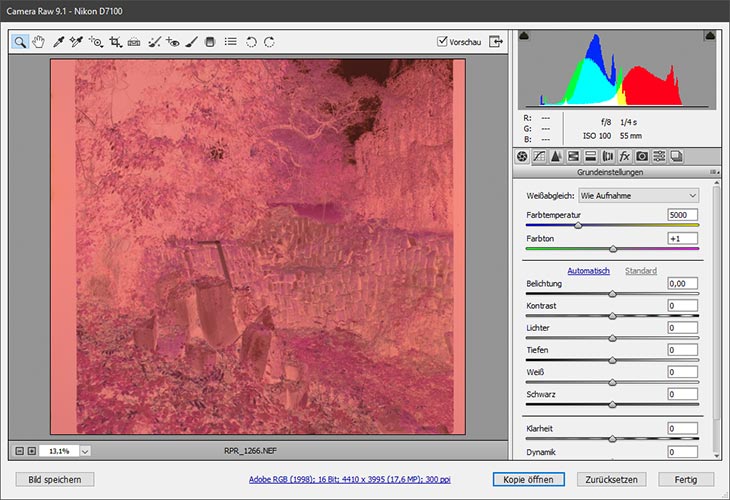

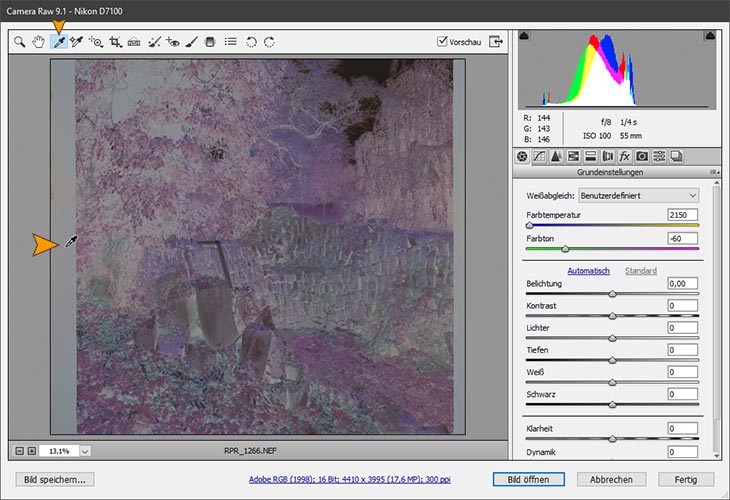

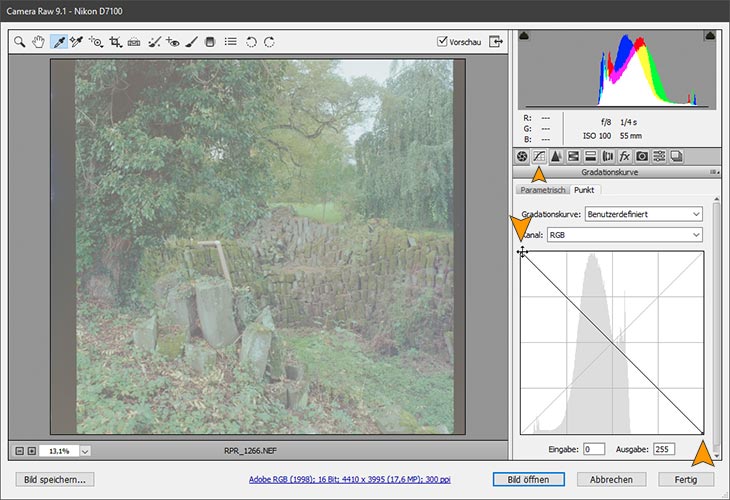

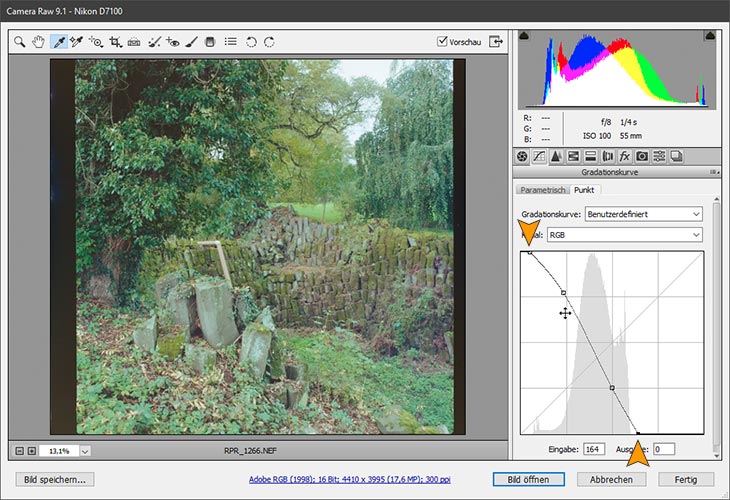

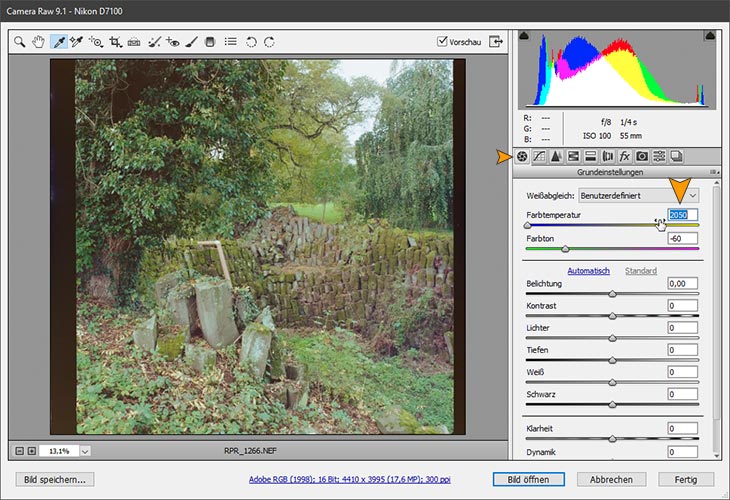

- Mit Adobe Camera Raw

- Mit Negmaster (Photoshop-Plugin)

- Mit ColorPerfect (Photoshop-Plugin)

- Mit Grain2Pixel (kostenloses Photoshop-Plugin)

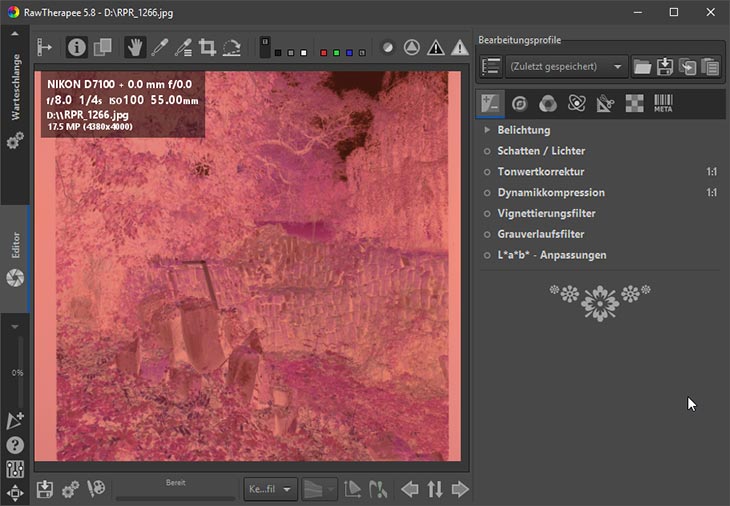

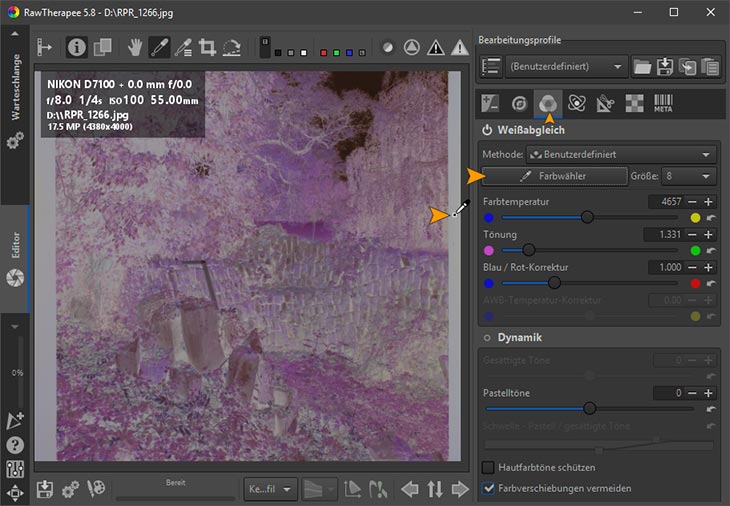

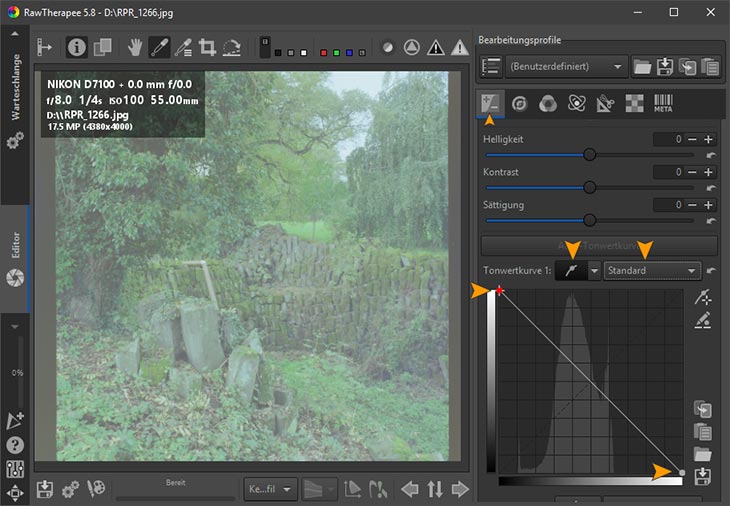

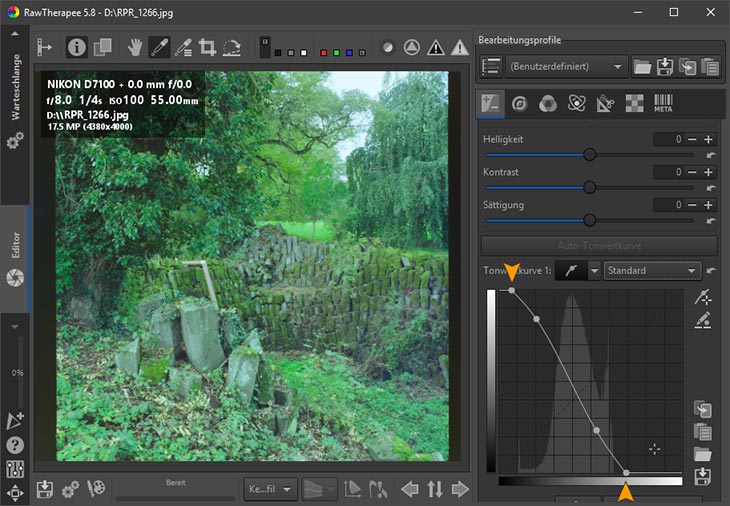

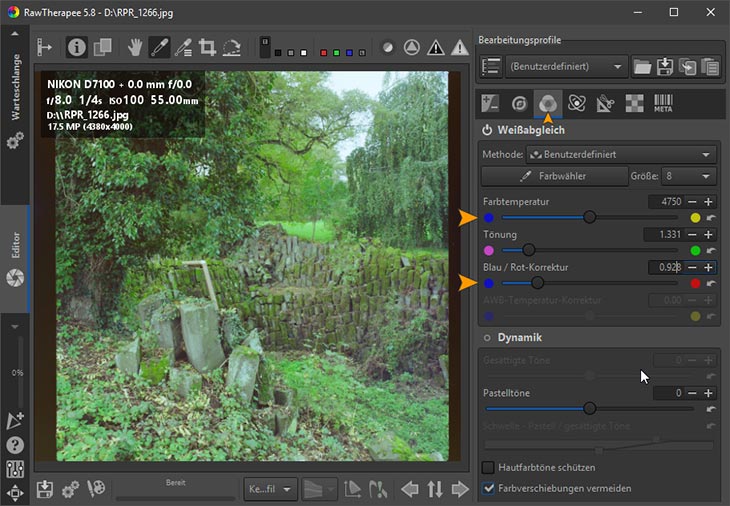

- Mit RAWTherapee (kostenlos)

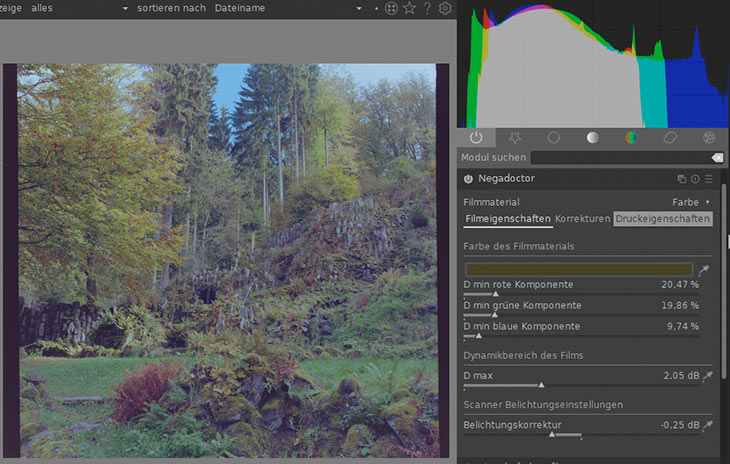

- Mit Darktable und dem Negadoctor-Modul (kostenlos)

- Holzhammer-Methode: Auto-Weißabgleich / Auto-Farbkorrektur

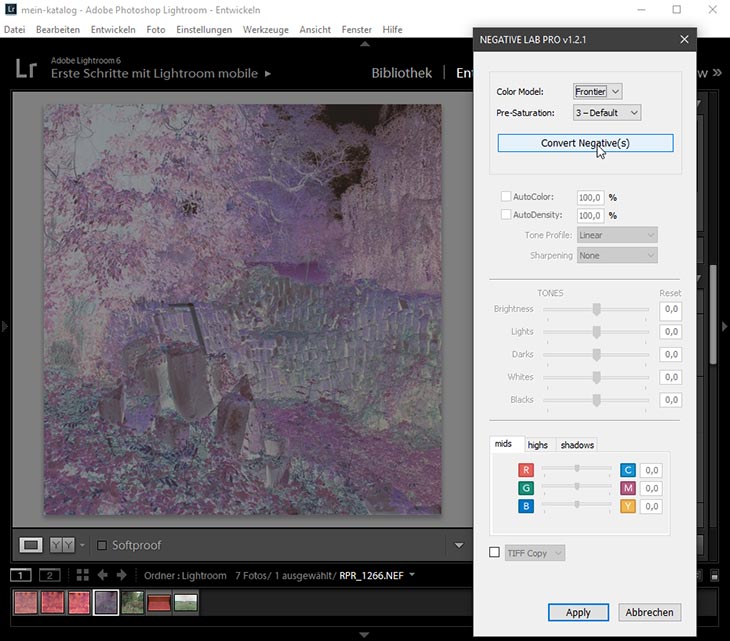

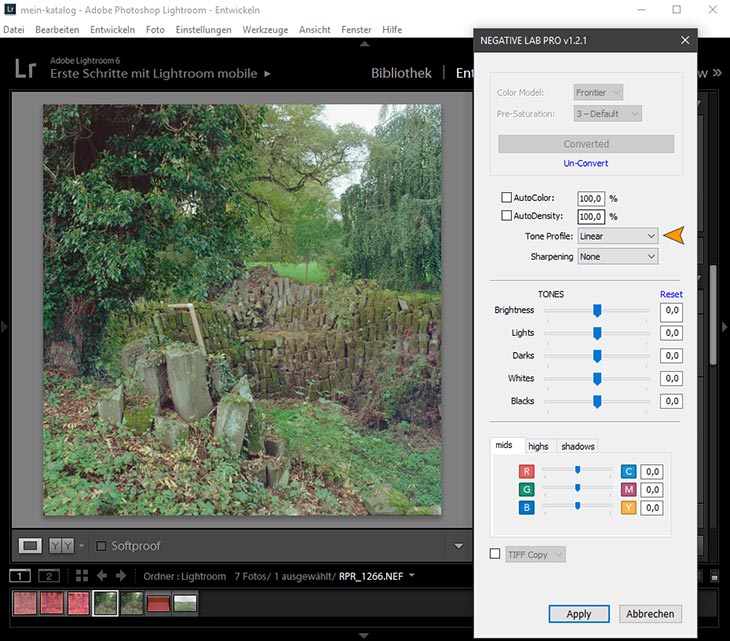

- Mit Lightroom + Negative Lab Pro Plugin

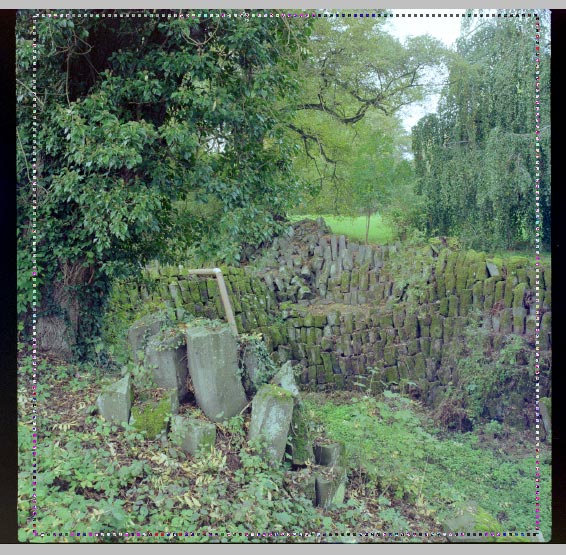

- Mit VueScan

- Ein Gedanke zu den Bilddateien

- Bildvergleich mit einem Epson V750 Scanner

- Scannen oder Abfotografieren?

Die Frage, wie man seine fotografierten Filme oder gar selbst entwickelten Negative in eine digitale Datei umwandeln kann, trieb schon so manchen Freund der analogen Fotografie um. Der naheliegendste Gedanke geht hier sicherlich in Richtung einen Filmscanner zu erwerben. Gute Geräte sind jedoch ziemlich teuer. Sie besitzen eine moderne Kamera? Vielleicht eine Spiegelreflexkamera (DSLR) oder eine spiegellose mit der Möglichkeit, Wechselobjektive zu nutzen? Dann können Sie auch mit der Digitalkamera „scannen“: Man kann analoge Filme auch abfotografieren und die damit erzielbare Qualität kann ziemlich hoch sein!

Der gesamte Artikel ist sehr lang und sehr ausführlich. Er lässt sich in wenigen Sätzen zusammen fassen, wenn man eine hohe Druckqualität erreichen möchte:

- Für hochwertige Ergebnisse muss der Film vor einer „farbechten“ homogenen Leuchtfläche planparallel zu einem guten Makro-Objektiv positioniert sein.

Für S/W-Filme reicht eine normale Leuchtplatte.

- Die Vorrichtung sollte stabil, reproduzierbar aufbaubar und justierbar sein: Ein Provisorium macht kein Vergnügen.

- Zudem müssen Sie im Anschluss eine hierzu passende Bildbearbeitung bzw. Software beherrschen – insbesondere wenn es sich um Color Negative handelt, weniger wenn es sich um Dias oder S/W-Film handelt.

Möchten Sie analoge Vorlagen digitalisieren / transformieren, befinden Sie sich schon mitten in der technischen Repro-Fotografie. Hierbei gibt es so Manches zu beachten, was für die „normale“ Fotografie nicht relevant ist.

Nicht umsonst gibt es daher viele Digitalisierungs-Anbieter. Wer sich die Kosten hierfür sparen möchte, sollte diese Anleitung studieren oder zumindest einige interessante Punkte des obigen Inhaltsverzeichnisses ansteuern. Eine „bequeme Abkürzung“ gibt es hierbei nicht, wenn man Wert auf Qualität legt.

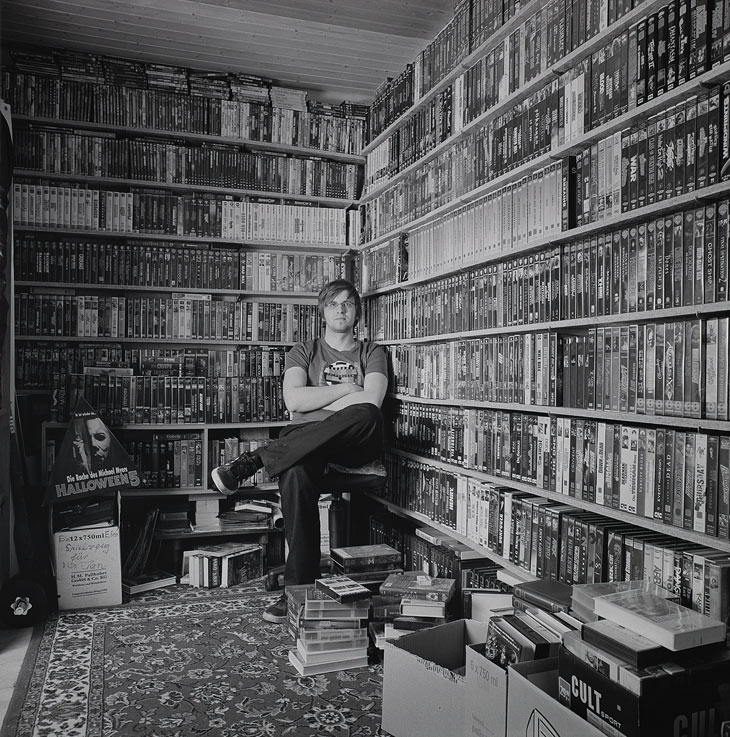

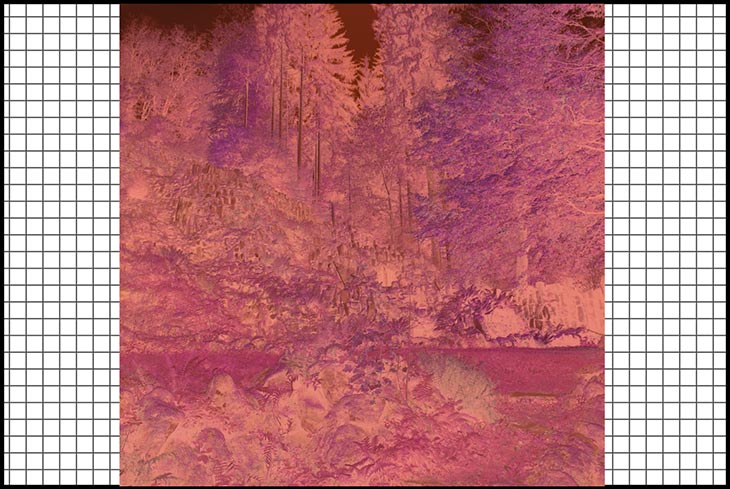

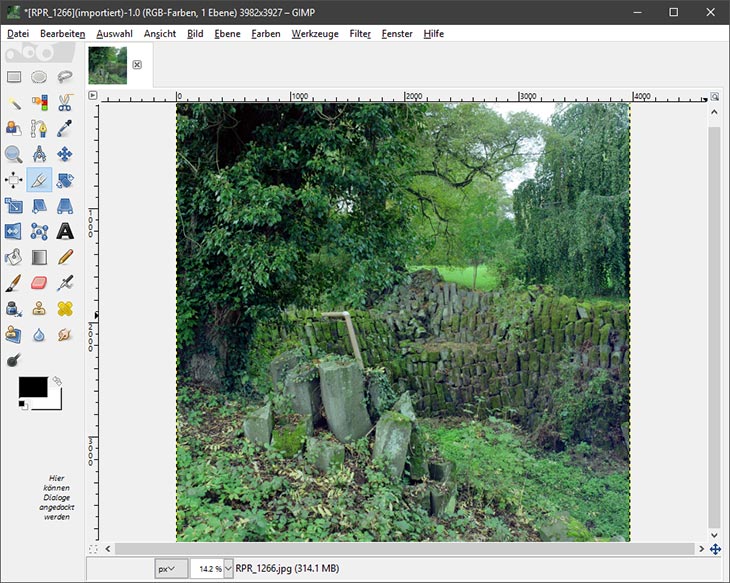

Bei guter Technik erhält man durch das Abfotografieren von Filmen eine sehr hohe Qualität bzw. eine so hohe Auflösung, dass winzige Details sichtbar werden (hier am Beispiel eines 6×6-Farb-Negativs).

In dieser Anleitung werden mehrere Möglichkeiten (Aufbauten) vorgestellt. Zudem wird insbesondere für das Abfotografieren von Negativen / Dias auf der Leuchtplatte (mein Favorit) alles aufgezählt, was man benötigt. Es wird auch erklärt, welche Einstellungen an der Digitalkamera nötig sind und es wurden einmal verschiedene Objektive verglichen. Außerdem erkläre ich, wie ich meine digitalen (Color-) Negative in Positive umwandele (Bildbearbeitung). Auch wird einmal die Qualität mittels Scannen mit der durch das Abfotografieren verglichen. Zudem gibt es so manch Wink aus der Praxis. Dieser Artikel ist mittlerweile zu einem richtigen kleinen Lehrbuch angewachsen mit vielen Hinweisen und Tipps, die nacheinander studiert werden können.

Ich habe wenigstens eine gute Digitalkamera

Bevor es ins Detail geht, stellt sich der eine oder die andere die Frage, wie man gleich loslegen kann, wenn man bereits eine gescheite Digitalkamera besitzt, am Rest jedoch eher sparen möchte.

Zunächst muss die Kamera auf einem Stativ nach unten schauen können. Hierfür braucht man ein Stativ mit umdrehbarer Mittelsäule und Kugelkopf ( ; Preis vom 26. Juli 2024). Die Kamera muss schließlich fest, sicher und genau positionierbar sein.

- Man benötigt ein gutes Makro-Objektiv. Zumindest als Nikon-Nutzer kann man auch die alten Nikkor-Micro-Objektive aus den 1980er Jahren nutzen (via Ebay gebraucht ca. 100 Euro – hier darauf achten, dass es die kompatible Ai-Version ist). Für z. B. Canon gibt es ältere, günstige FD-Objektive und Adapter für das EOS-System. Bei anderen Marken wird es ähnlich sein. Natürlich kann man auch teure neue Makroobjektive nutzen. Zunächst kann man es auch mit einem „normalen“ Objektiv passend zur Kamera probieren (wird aber unscharfe Ränder erhalten, wie bei diesem Vergleichsfoto gezeigt). Dann braucht man aber noch:

- einen simplen Zwischenring, damit man auch Kleinbild-Negative formatfüllend digitalisieren kann. Hat man kein Makro-Objektiv ist ein solcher Zwischenring (oder Balgengerät) jedoch Pflicht. Doch auch für viele Makro-Objektive benötigt man noch einen solchen (kurzen), wenn Kleinbild-Motive formatfüllend (= Maßstab 1:1) abfotografiert werden sollen.

- Nun benötigt man noch eine Leuchtplatte:

- Möchte man lediglich S/W-Filme abfotografieren, reicht eine einfache, günstige Leuchtplatte. Eine solche ist bereits ab ca. 15 Euro zu haben und sie ist eigentlich für das Abpausen oder ähnlichem gedacht. Doch Vorsicht: Man sollte hier in Erfahrung bringen, inwiefern die Oberfläche ohne Rasterung ist.

- Sollen Farbnegativfilme oder Farbdiafilme mit der Kamera digitalisiert werden, wäre eine bessere Leuchtplatte mit hohem „CRI-Wert“ die klügere Wahl, wenn man Wert auf Qualität (Farbtreue) legt und sicher gehen möchte, dass alles gleichmäßig ausgeleuchtet ist und es keine Rasterung gibt.

Zuletzt muss das Negativ / das Dia noch gescheit positioniert werden können (ein simpler jedoch wichtiger Punkt). Im einfachen Fall besorgt man sich ein Antireflex-Glas aus einem Bilderrahmen und legt dieses unten auf die Leuchtplatte. Dieses hat eine mikroskopisch raue Oberfläche. Darauf liegt der Film mit seiner glatten Seite und ganz oben wird ein hochwertiges Klarglas (ebenfalls aus gutem Bilderrahmenglas) positioniert. Auf diese Weise erhält man eine perfekte Planlage (wichtig für eine hohe Auflösung und Schärfe) und beugt den berüchtigten Newtonschen Ringen (dazu später mehr) vor. Ich selbst schwöre hier auf eine Buchbildbühne. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die Filme (möglichst) planparallel zum Objektiv zu montieren (dazu auch später mehr).

Hier eine Detailansicht: Ein Ausschnitt aus einem mittels Makroobjektiv abfotografierten (und konvertierten) Kleinbildnegativs (Adox CHS 25). Ein Scanner der Spitzenklasse wird vermutlich auch nicht viel mehr aus solch einer Vorlage heraus holen können.

Detail in der Ferne: Mit einem Makro-Objektiv und guter Filmhalterung (die den Film planparallel hält) ist eine sehr hohe Abbildungsqualität durchaus möglich – hier vom Kodak T-Max 100, im Kleinbild wohl gemerkt.

Ich habe ein Smartphone mit guter Kamera

Innerhalb dieses Artikels geht es (mir) immer darum, eine möglichst hohe Qualität (= hohe Auflösung) mit der Reproduktion der analogen Negative oder Dias zu erlangen. Wer seine Dias lediglich auf z. B. einem großen Fernsehgerät vom Sofa aus betrachten möchte, der benötigt nicht unbedingt das Optimum an Abbildungsleistung (Makroobjektiv, Stativ, spezielle Software, …). Mittlerweile gibt es Smartphones mit tatsächlich guter Kamera. Dies täuscht zwar häufig, wenn man sich die damit gemachten Fotografien lediglich auf dem winzigen Handybildschirm anschaut. Mit etwas Betrachtungsabstand vom Monitor / TV-Gerät befriedigt die Qualität häufig auch höhere Ansprüche. Und so kann eine hierfür angefertigte Vorrichtung fürs Abfotografieren via Smartphone ausschauen:

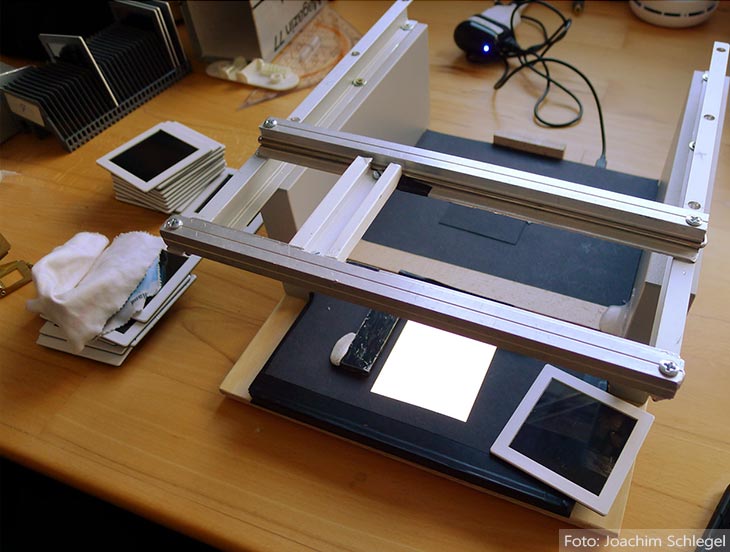

Ein freundlicher Leser meiner Seite hat mir extra diese Fotos zugesandt: Er positioniert mit dieser Vorrichtung aus Holz und Metallleisten das Smartphone in einer ganz bestimmten Höhe planparallel zu einer Leuchtplatte mit neutraler Farbtemperatur (Kaiser Slimlite), die – bis auf einen Ausschnitt – mit schwarzem Karton abgeschattet ist und ganz unten positioniert ist. Die gerahmten Dias werden kurz gesäubert und dann nacheinander an einer Führung exakt angelegt bzw. auf der Leuchtplatte positioniert. Die Smartphone-Kamera belichtet dann von oben korrekt und fertig ist die Digitalisierung. Diese Fotos können dann gleich im Anschluss direkt vom Smartphone via z. B. „AirPlay“ oder „UPnP / DLNA“ auf ein hierfür kompatibles Endgerät (Smart TV) zum sofortigen Betrachten übertragen werden.

Hier ein Beispielfoto: Wer sich einmal die Fotografien, die ein Smartphone macht, bei 100% auf einem großen Monitor angeschaut hat, wird nicht selten einen seltsamen „Ölmalerei-Filter“ festgestellt haben: Die Hersteller scheinen hier mit ihren Megapixel-Angaben bzw. Bildergebnissen noch zu tricksen (die Fotos werden intern offenbar „aufgeblasen“) und die Ergebnisse unterscheiden sich natürlich zu denen, die man mit einer „echten“ Digitalkamera erlangen kann. Aber in kleinerer Ansicht (z. B. für den Computermonitor / Internet) funktionieren diese Digitalisierungen oder auch mit etwas Betrachtungsabstand (Sofa ↔ großer Smart-TV / Beamer).

Die sicherlich günstigste und einfachste Art, Kleinbild-Dias und -Negative zu digitalisieren: mit dem eigenen Smartphone. Hierzu gibt es einen Aufsatz, der oben das Handy hält. Unten befindet sich ein Leuchtpult zum Durchleuchten. Natürlich erhält man hierdurch nicht die Qualität eines richtigen Filmscanners. Für kleinere Drucke oder das Teilen via sozialem Netzwerk reicht die Bildqualität sicherlich aus.

Der Vorteil eines Smartphones gegenüber einer Digitalkamera: Man benötigt keine Zwischenringe bzw. kein Makroobjektiv (jedes Smartphone schafft Makrofotografien bzw. man kann genügend nah ans Motiv heran gehen). Der Nachteil: Konservative Qualitätsansprüche befriedigt man mit dieser sehr praktischen, günstigen (weil „Kamera“ und „Objektiv“ meist vorhanden) und einfachen Technik jedoch selten. Obacht: Bei diesem Beispiel wurden gerahmte Dias abfotografiert. Dies sind die einfachsten Vorlagen. Insbesondere für Farbnegative benötigt man noch eine passende Software bzw. eine passende „App“ auf dem Smartphone, die die orangenen Negative invertiert und in logisch erscheinende Farbfotografien umwandelt. Bereits auf dem Computer ist dies nicht trivial (siehe meine Liste mit Software ganz unten). Ich selbst habe keine Erfahrung mit Smartphone-Programmen, die so etwas befriedigend schaffen. Für lose Filme (ohne Rahmung) benötigt man zudem noch eine Vorrichtung zum platt Drücken.

Smartphone zur Auswahl nutzen

Für eine Sache nutze ich aber mein Smartphone: Man kann damit prima eine Auswahl treffen, wenn man sehr, sehr viele Dias / Negative hat, von denen man aber nicht alle digitalisieren möchte bzw. dies zeitlich nicht kann:

Man muss hierfür keine Fotos machen: Man hält das Handy einfach über die Vorlagen, welche auf der Leuchtplatte liegen und sieht invertiert sofort „live“ einigermaßen richtig konvertierte Positive. Es gibt hierfür diverse kostenlose Apps. In diesem Artikel hatte ich eines dieser Programme genauer vorgestellt. Sie sind eigentlich tatsächlich für das Digitalisieren gedacht (was bedingt geht). Aber sie eignen sich gut als Vorschau zur Auswahl.

Es gibt natürlich noch andere, bessere Möglichkeiten zum Abfotografieren von analogen, transparenten Vorlagen, auf die jetzt sehr ausführlich eingegangen wird. Im Anschluss gibt es viele weitere Tipps für perfekte Ergebnisse.

Vorrichtungen zum Digitalisieren

Sicherlich kann man das Negativ / Dia auch einfach mit etwas Klebeband an der Fensterscheibe fixieren, von Außen eine weiße Folie vor dem Glas befestigen und das ganze aus der Hand mit der Digitalkamera fotografieren. Mit Glück bekommt man damit ein Bild für kleine Ausdrucke (oder fürs Internet) hin. Mit solchen wackeligen Improvisationen möchte ich mich allerdings nicht beschäftigen. Doch viele Vorrichtungen zum Abfotografieren führen nach Rom: Seit Digitalkameras eine genügend hohe Auflösung bieten, beschäftigte sich schon so manch Fotofreund damit, wie analoge Aufnahmen mittels DSLR oder spiegelloser Kamera ordentlich digitalisiert werden können. Es gibt hier mehrere Lösungsansätze, wobei die Aufzählung mit den eher kuriosen beginnt und mit praktischen Schreibtischlösungen endet:

Umbau eines Diaprojektors

Bei so einem Diaprojektor kann man leicht das Objektiv entfernen. Durch die Magazine ist ein sehr schneller Bildwechsel möglich.

Diese Vorrichtung ergibt eigentlich nur für gerahmte Dias Sinn und wenn man tausende davon digitalisieren möchte. Denn das Abfotografieren hiermit geht rasend schnell. Hierzu wird einfach das Objektiv des Projektors entfernt (heraus gezogen) und eine Diffusorscheibe vor die Lampe im Diaprojektor gesetzt. Letzteres ist nicht so einfach, da das Gerät geöffnet werden muss. Man kann die Halogenlampe auch durch eine schwächere ersetzen, dann wird der Projektor auch nicht so warm. Er fungiert nun als „Leuchttisch“ und die Dias lassen sich abfotografieren, indem die Kamera mit dem Makro-Objektiv (min. mittleres Tele = lange Brennweite) vorne hinein schaut. Sie ist dabei auf einem Stativ oder einer Holzplatte waagerecht ausgerichtet. Wer sich für solch eine Lösung interessiert, findet hier weitere Tipps. Zudem wird das nötige Zubehör als Bausatz angeboten: „Fotonovum Diadigifix„. Präzision ist hier eher nebensächlich. Die Qualität ist sicher in Ordnung. Es geht dabei hauptsächlich um Geschwindigkeit bzw. darum, ganze Archive digitalisieren zu können.

Es gibt auch teure Diascanner mit automatischem Einzug. Entweder man kauft sich einen solchen und veräußert diesen später wieder, wenn es um das einmalige Digitalisieren eines großen Archivs geht. Oder aber man mietet sich einen Diascanner.

Mongoose: Digitalkamera zum Scanner umfunktionieren

Ein neues Kickstarter-Projekt möchte folgendes erreichen:

Eine Kontrolleinheit steuert a) eine Digitalkamera und gleichzeitig b) eine Film-Spulvorrichtung mit synchronisiertem Motor, welche vor einer Leuchtfläche positioniert sein muss. Das ganze sieht dann so aus (Youtube-Video) und nennt sich „Mongoose“ (englisch für Mangusten):

Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.

So etwas wäre natürlich nur für das schnelle Digitalisieren von noch ungeschnittenen Kleinbildfilmen relevant – aber allemal interessant (eine präzise Planlage wird allerdings eher mäßig realisiert werden können). Die Kamera wird damit aber tatsächlich zum (automatischen) Scanner. Eine Bildbearbeitung muss später freilich dennoch vorgenommen werden. Sicherlich sind diese kleinen, niedlichen Mungos ziemlich flink und daher rührt der Name. Das Kickstarter-Projekt (eine Seite, wo man für kleinere Produktionen Geld sammeln kann) befindet sich hier online.

Eine bereits seit vielen Jahren gebräuchliche behäbigere aber dafür präzisere Lösung wäre auch:

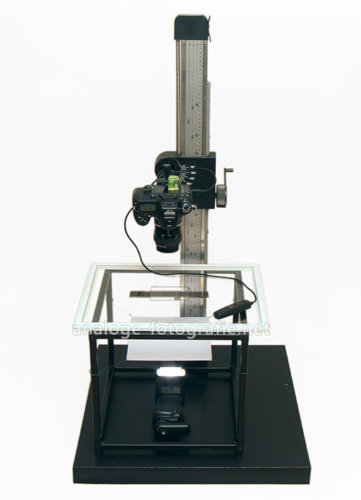

Mit dem Labor-Vergrößerer digitalisieren

Wenn Sie Ihre Negative im eigenen kleinen Fotolabor vergrößern (so wie ich), dann besitzen Sie einen Vergrößerer. Dieses Gerät weist bereits zwei Punkte auf, die bei einer Vorrichtung für das Abfotografieren wichtig sind: Eine gleichmäßige Ausleuchtung des Negativs (Mischbox bzw. Kondensor) sowie eine gescheite Halterung hierfür zur Positionierung und zum plan halten (Bildbühne). Wenn Ihr Gerät mittels Halogenlampe betrieben wird („Farbkopf“), besitzen Sie zudem ein perfektes Leuchtmittel: Denn Halogenlampen haben einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI-Wert), was für das Duplizieren von Farbnegativen bzw. Farbdias nicht ganz unwichtig ist.

Der Trick ist nun, dass man die Kamera ohne Objektiv direkt unter das Vergrößerungsobjektiv schraubt (mittels diverser Adapterringen). Dazwischen befindet sich ein Balgengerät. Der Vorteil: Man nutzt hier einfach das Vergrößerungsobjektiv. Ein eigenes Makroobjektiv ist nicht nötig. Zudem gelingt das Ausrichten / Verstellen sehr präzise. Allerdings ist hierfür eine Digitalkamera mit schwenkbarem Monitor erforderlich oder ein Winkelsucher. Da ich meine Dunkelkammer nur temporär im kleinen Raum aufbaue, ist diese Vorrichtung nichts für mich und ich habe hier auch keine Tests vorgenommen. Ich möchte eine anwenderfreundliche Schreibtischlösung haben. Wie die eben besprochene Variante ausschaut, kann man sich auf dieser Website anschauen (hier wurde sogar auf den Balg verzichtet).

Andere Möglichkeit: Wenn man einen Vergrößerer mit Mischbox besitzt, kann man dessen Kopf von der Säule abmontieren, umdrehen bzw. als Leuchtfläche nutzen und dort die Bildbühne auflegen. Der Vorteil: Die verbaute Halogenlampe ist für Farb-Reproduktionen außerordentlich gut geeignet und natürlich sehr hell. Der Vergrößerungskopf steht dabei umgedreht auf dem Tisch, an der Säule befindet sich die Kamera mit einem passenden (Makro-) Objektiv.

Oder: Man belässt den Vergrößerungskopf einfach an der Säule des Vergrößerers, entfernt aber das Objektiv (am Vergrößerer), dreht den Kopf mit dem eingelegten Film um 90° und fotografiert einfach von der Seite hinein. Die Kamera mit dem Makroobjektiv (möglichst lange Brennweite) steht hierbei auf einem Stativ gegenüber. Das Prinzip ist dann das selbe wie beim in den Diaprojektor hinein fotografieren. Hier hat man aber den Vorteil, dass man einfach die gute Buchbildbühne in ihrer ursprünglichen Position belassen kann und dass alles fest montiert bleibt. Der Balgen des Vergrößerers dient nun außerdem als ideales Kompendium zum Abschatten von Fremdlicht.

Nutzt man einen Farbkopf, kann man beim Abfotografieren von Farbnegativfilmen (orangene Maske) vermutlich den Cyan-Regler als Alternative zum Blaufilter nutzen, um bereits optisch etwas auszufiltern bzw. um zu verhindern, dass die spätere digitale Datei in der Bildbearbeitung sozusagen zu sehr „strapaziert“ wird.

Blitz-Box selbst gebaut

Wenn Sie einen entfesselbaren Blitz besitzen, können Sie diesen für das Abfotografieren von Film nutzen. Ich hatte mir hierzu eine entsprechende Vorrichtung gebaut, ein Selbstbau: Unten steht ein Rahmen aus Metallstreben. Hierzu nutzte ich einfach den Ikea Bosnäs Hocker bzw. dessen Innengestell. Denn dieses ist ein sehr stabiles Gestell, welches sich sehr gut für diese Zwecke eignet. Darunter wurde das Blitzgerät gelegt, welches via Funkauslöser von der Digitalkamera entfesselt ist (Leuchtfläche zeigt nach oben). Ungefähr in der Mitte des Metallgestells meines Selbstbaus zum Abfotografieren wurde ein weißer Diffusor mit Draht (Blumenbindedraht) positioniert. Dieser muss sein, da die Leuchtfläche des Blitzes ja für das Abfotografieren vergrößert werden muss.

Oben auf das Gestell legte ich einen 30 x 40 cm Bilderrahmen ohne Rückwand – also einfach eine Glasfläche. Auf dieser (sauberen und hochwertigen) Glasfläche wird nun einfach der Film positioniert. Damit sich dieser nicht wellt, kann noch ein weiteres Glas aufgelegt werden. Idealerweise nutzt man hierbei AN-Glas (Antinewtonglas), denn eine glatte Glasfläche auf der glatten Seite des Negativs erzeugt häufig Ringe (Newtonringe). Besser wäre: Man nimmt entspiegeltes Rahmenglas (raue Seite nach oben) und legt darauf das Negativ – mit der glatten Seite nach unten. Die (raue) Schichtseite des Filmes zeigt nun korrekt nach oben zur Kamera und zum plan halten reicht ein kleines, normales Klarglas bester Qualität. Zum Thema reflexfreies (angerautes) Rahmenglas gibt es einen gesonderten Artikel.

Oder aber man nutzt zur Positionierung einen Filmhalter. Auf diese Halter gehe ich weiter unten genauer ein, denn diese sind wichtig. Zudem benötigt man hierzu natürlich ein ordentliches Stativ, bei welchem sich die Mittelsäule drehen lässt! Da ich jedoch auch einen Vergrößerer besitze, kann ich einfach auch dessen Säule bzw. dessen Unterlage nutzen. Solch eine verstellbare Reprosäule ist ideal für das Abfotografieren mit der Digitalkamera, da man mittels der Kurbel die Höhe sehr elegant und präzise einstellen kann und keine Stativbeine im Weg sind. Neu haben Reproständer ihren Preis. Als Alternative empfiehlt sich die stabile Säule eines (gebrauchten) Vergrößerers.

Grundsätzlich benötigt man natürlich auch bei dieser Vorrichtung ein Makro-Objektiv oder wenigstens Zwischenringe für das bereits vorhandene Standard-Objektiv (Festbrennweite).

Damit hat man bereits einen ordentlichen Aufbau, bei dem nichts wackelt und man kann alle Filmformate abfotografieren (auch riesige Planfilme). Zudem spielt hierbei das Raumlicht keine Rolle: Durch eine sehr kurze Belichtungszeit beim Blitzen kann dieses sozusagen „ausgesperrt“ werden. Reflexionen auf dem Film sind nicht zu erwarten. Zu erwähnen ist auch, dass ein Elektronenblitz per se ein äußerst gutes Licht (weiß, hoher CRI-Wert) für das Durchleuchten von Color-Negativen besitzt. Dies ist für später nicht ganz unwichtig, wenn es um die Umwandlung in farbrichtige Positive gehen soll. Eine gute, moderne Leuchtplatte hat aber ähnliche Werte (dazu gleich mehr).

Der große Nachteil bei diesem Selbstbau: Man hat kein Einstelllicht zum Fokussieren! Wenn es im Raum zu dunkel ist, kann man nicht präzise aufs Korn scharf stellen. Ich behalf mir hierbei, indem ich unten eine starke Taschenlampe hin stellte und diese bei der Aufnahme wieder ausschaltete. Spaß macht dies aber nicht und der gesamte Aufbau ist schon recht aufwendig.

Die Vorteile: Das Blitzlicht ist absolut neutral (der Diffusor sollte es jedoch auch sein!). Ich erwähnte es eben schon: Blitzlicht hat einen sehr hohen CRI-Wert (man kann alle Farben realistisch abbilden). Zudem braucht man eine Spiegelvorauslösung an der Kamera beim Blitzen nicht (Ich würde sie vorsichtshalber dennoch nutzen). Eine simple Leuchtplatte ersetzt jedoch den gesamten Aufbau mit Blitz, Rahmen, Diffusor, Glasscheibe und daher bin ich nicht dabei geblieben. Brauchbare Leuchtplatten sind heute günstig genug, dass ich mir das selber Bauen erspare, obwohl ich eigentlich ein sehr großer Freund von Blitzlicht bzw. der Taschensonne beim Fotografieren bin.

Früher gab es übrigens den sogenannten „Multiblitz Dia Duplicator“. Hier ein Foto davon. Er ist heute teils gebraucht noch via Ebay erhältlich und reicht wohl bis zum Format 6×6. Dies ist ein Kästlein mit integriertem Blitzgerät und eigentlich eine sehr gute Sache. Denn zudem ist ein zuschaltbares Dauerlicht verfügbar (zum Fokussieren). Der Nachteil: Die Helligkeit des Blitzes lässt sich nicht (herunter-) regeln. Es könnte schon zu stark sein (starkes Abblenden des Makroobjektives führt zu Unschärfen). Aber wenn man so etwas günstig bekommt und vielleicht etwas Freude im Modifizieren hat, wäre dies sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Denn eine Elektronenblitz liefert immer ein hervorragendes weißes Licht (ohne „Einbrüche“ im Farbspektrum) wie eine gute LED-Leuchtplatte. Und der Vorteil des Blitzes ist eben auch, dass man den Raum nicht gegen „vagabundierendes Licht“ abdunkeln muss (weil er eh heller ist als alles störende Umgebungslicht) und man somit bei min. 1/125 Sekunde abfotografieren kann. Jedoch noch ein Einwand: Die Synchronspannung („Zündspannung“) dieses Blitzgerätes betrage offenbar ca. 14 Volt. Für viele moderne Digitalkameras wird dies nicht empfohlen bzw. könnte zum Zerstören dieser führen und man müsste noch einen solchen Adapter dazwischen schalten.

Objektivaufsatz / Dia-Duplizieraufsatz

Diese kleine und simple Vorrichtung zum Digitalisieren von Filmen gibt es bereits seit Jahrzehnten. Früher nutzte man dies zum Verfielfältigen von Dias. Man schraubt den Aufsatz einfach vorne aufs Objektiv in dessen Filtergewinde und schiebt das jeweilige Negativ / Dia hinter die Diffusorscheibe dieses Adapters. Die Kamera wird damit gegen das Licht gehalten und das Negativ / Dia kann somit auf simple Art abfotografiert werden. Der große Vorteil hier: Beides (Film und Objektiv) ist absolut parallel zueinander fest positioniert. Man benötigt hierzu jedoch ein Makroobjektiv oder wenigstens einen (Auto-) Zwischenring. Denn ansonsten kann man nicht so nah fokussieren.

Obacht: Deswegen besitzen viele dieser Diaduplizieraufsätze eine eingebaute „Makrolinse“, also eine Nahlinse. Es sollte klar sein, dass mit solch einer zusätzlichen Nahlinse keine hohe Qualität erreichbar ist. Für diese ist nur ein solcher Vervielfältigungs-Aufsatz ohne integrierte Linse + Makro-Objektiv sinnvoll. Bekannt ist hierbei sicherlich der Nikon ES-2 Negativ- und Diahalter. Dieser passt – dank normalem Filtergewinde – natürlich nicht nur auf Nikon-Objektive. Er wird mit einem Negativstreifen-Halter geliefert sowie mit einem Halter für zwei gerahmte Kleinbild-Dias. Allerdings ist dieser Halter nur für Makro-Objektive mit einer Brennweite von ca. 40 bis 60 mm ausgelegt. Bei einer längeren kann offenbar nicht mehr das gesamte Negativ erfasst werden (ich habe es nicht getestet). Günstigere Alternativen gibt es von Kaiser, Reflecta und mittlerweile auch unter chinesischen Marken. Bei manchen kann man die integrierte Nahlinse heraus nehmen (falls überhaupt vorhanden). Ggf. müssen Adapterringe verwendet werden, damit der Duplikator noch weiter von der Frontlinse weg positioniert werden kann (je nach Brennweite).

Dies ist ein Vorsatz mit Filmstreifen-Halter: Man schraubt ihn vorne direkt auf das Objektiv der Digitalkamera. Fensterlicht durchleuchtet den Filmstreifen gleichmäßig und man kann somit ohne Stativ digitalisieren.

(Man benötigt noch Zwischenringe oder ein Makro-Objektiv, um diese Naheinstellung zu erreichen.)

Solche Aufsätze gibt es offenbar nur für das Kleinbild. Dementsprechend ist dies keine Lösung für Fotofreunde, welche auch „stitchen“ wollen (große Mittelformat-Negative mehrmals in Teilen abfotografieren). Dass sich die Qualität von Tageslicht ständig ändert, sollte hier erwähnt werden. Zudem wird dieses sicherlich häufig zu schwach sein (Sucher dunkel).

Aber man kann einfach das integrierte Blitzgerät der Kamera nutzen oder (besser) einen starken (auch einfachen bzw. manuellen) Aufsteckblitz. Die Kamera mit dem Blitz zeigt / blitzt damit gegen eine weiße Wand und man erhält somit sehr gute Ergebnisse. Zum genauen Fokussieren benötigt man aber immer noch helles Dauerlicht. Wer jedoch das Optimum aus den analogen Aufnahmen heraus holen möchte, muss Sorge dafür tragen, dass sich die Filme nicht wölben: Sie müssen absolut planparallel positioniert sein, was mit solch einem simplen Schieber nur mit Glück funktionieren wird. Bereits bei einer winzigen Verformung des Filmes sitzt dieser nicht mehr im exakten Fokuspunkt. Wir bewegen uns ja hier im Makro-Bereich. Für das Zeigen von 35mm-Filmaufnahmen im Internet oder für mittelgroße Drucke ist die Vorrichtung mit dem Objektivaufsatz natürlich allemal sinnvoll. Wer Mittelformatnegative (siehe auch → Unterschied Kleinbild Mittelformatfilm) oder gar Großformat-Planfilme abfotografieren möchte, braucht einen anderen Aufbau.

Aufsatz mit integrierter Leuchtfläche: VALOI easy35

Der Hersteller ›Valoi‹ hatte jüngst einen interessanten Objektiv-Aufsatz heraus gebracht, welcher auf dem alten Prinzip des „Dia-Duplikators“ basiert. Schauen Sie sich hierzu dieses Video an:

Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.

Das Gerät besitzt eine integrierte Leuchtfläche und wird, wie gewohnt, vor ein Makro-Objektiv geschraubt. Es ist nicht gerade günstig, verspricht jedoch ein recht elegantes und komfortables Digitalisieren von Kleinbildfilmen ohne Friemelei.

Makroschiene und LED-Leuchtfläche nutzen

Als eine weitere Lösung empfiehlt sich eine Makroschiene. Auf dieser ist die Kamera geschraubt sowie zusätzlich noch ein LED-Panel. Hierdurch ist man vom Fensterlicht unabhängig und erhält immer gleiche Ergebnisse. Die gesamte Konstruktion passt bequem auf den Schreibtisch bzw. gleich neben den Laptop, auf welchen die Bilder übertragen werden. Zudem ist die LED-Leuchtfläche bei diesem Abstand sehr hell, wodurch kurze Belichtungszeiten möglich sind. Ein kleines Stativ erleichtert das Abfotografieren auf dem Schreibtisch.

Dies ist eine sehr elegante Vorrichtung mit den Nachteilen, dass man damit eben nicht stitchen kann und dass die Filmnegative eventuell nicht ganz genau plan positioniert werden können (im simplen Plastikhalter).

Verwendet wurden hier Komponenten wie:

- eine Makro-Schiene zum Halten und Verschieben der beiden Komponenten

- ein LED-Panel mit hohem CRI-Wert (falls Farbfilme digitalisiert werden sollen)

- ein einfacher Filmhalter

- ein Tischstativ mit Kugelkopf

Dieser minimalistische Aufbau ist sicherlich für die Meisten bereits ausreichend und schreibtischfreundlich. Man kann mit dieser Vorrichtung auch Mittelformat-Negative abfotografieren. Hierfür müsste man sich aber irgendwie einen speziellen Halter anfertigen (lassen), so wie einen solchen:

Dieser Halter stammt aus dem 3D-Drucker.

Dies ist eine günstige Durchlichteinheit mit integriertem Filmhalter: Man schiebt zum Digitalisieren den Filmstreifen hinein und positioniert die Kamera mit dem Makro-Objektiv davor.

Stativ oder Reproständer?

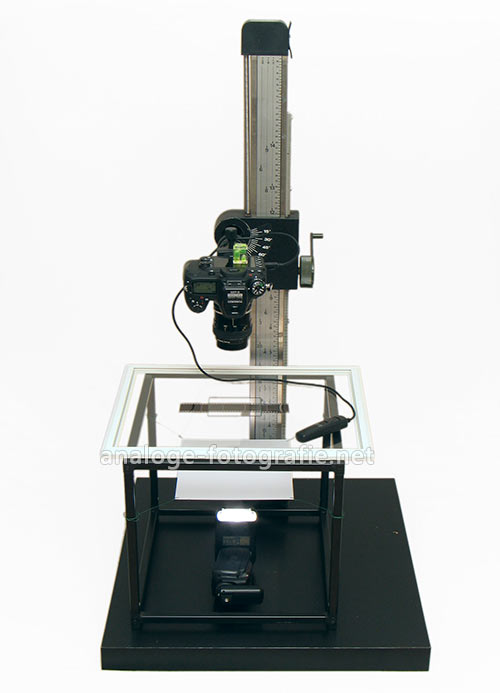

Da ich am liebsten mittels einer Buchbildbühne Negative abfotografiere, nutze ich dementsprechend eine Leuchtfläche darunter. Also ist mein Aufbau ein vertikaler: Die Kamera schaut von oben auf den Film hinunter. Hierbei muss sie natürlich entsprechend fest positioniert werden können. Ich nehme hierzu bevorzugt ein einfaches Stativ mit umdrehbarer Mittelsäule, dass ich auch für andere Zwecke nutze:

Die Beine lassen sich weit abspreizen, die Mittelsäule kann man heraus ziehen bzw. umdrehen, dass die Kamera unten sitzt:

Ein kompaktes Reisestativ inklusive Kugelkopf. Durch den Trick, dass sich der Kopf beim Zusammenlegen innerhalb der Beine befindet, erhält man ein Packmaß von nur 35 cm! Weiterhin lässt sich ein Stativbein als Einbeinstativ umfunktionieren. Bei Amazon gibt es dieses kompakte und stabile Stativ zum gewohnt günstigen Preis.

Diese Stative sind von den Markenherstellern ziemlich teuer. Ich nutze seit über 10 Jahren billige Nachbauten. Seit einigen Jahren werden hier recht gute und dabei günstige Produkte angeboten. Wenn man nicht gerade mit dem Auto darüber fahren möchte, taugen auch diese durchaus – erst recht natürlich im Wohnzimmer für das Abfotografieren von Filmen von der Leuchtplatte. Auch der Kugelkkopf ist hier sehr praktisch bzw. entsprechend stabil. Einen Kugelkopf würde ich hier für die exakte Ausrichtung der Kamera immer einem 3D-Neiger bevorzugen.

Diese Stative sind recht universell, was deren Funktionen angeht, da sie sich sehr gut zerlegen- und variabel verstellen lassen (hier eines von Triopo). Hierdurch sind verschiedene Aufbauten realisierbar.

Für die Reproduktion einer solchen Vorlage muss man die Mittelsäule vom Stativ nicht zwingend drehen können. Ein leicht gekippter Aufbau funktioniert auch, wenn sich die Stativbeine genügend weit spreizen lassen. Ist dies nicht der Fall, droht ein Umkippen. Allerdings kann man auf diese Weise die Kamera schlecht in der Höhe korrigieren. Hierzu braucht man dann unbedingt noch ein solches Zubehör:

Eine Sache wäre bei meiner Vorrichtung mit dem Stativ noch wünschenswert: Hätte ich noch eine Makroschiene mit einstellbarem Lauf, so könnte ich diese zusätzlich anbringen und so ganz elegant die Höhe justieren. Bisher tätige ich dies mittels Verstellen der (umgedrehten) Mittelsäule.

Solch eine Makroschiene besitzt eine fein einstellbare Positionierung: Somit kann die Kamera präzise in der Höhe verstellt werden, bis das Objekt tatsächlich gerade so formatfüllend abgebildet werden kann.

Eine bessere Lösung wäre jedoch ein Reproständer:

Auf dieser Abbildung (mit meiner selbst gebauten Blitzbox) nutze ich einen solchen – Es ist einfach die Säule und die Grundplatte meines Vergrößerers! Die Vorteile: Es gibt keine störenden Stativbeine und: Man kann die Kamera ganz elegant mittels Kurbel in der Höhe verstellen.

Die Kamera bzw. der Kugelkopf wird mittels einem kurzen Verbindungsstück an der Säule des Vergrößerers befestigt. Dieses Verbindungsstück war bei meinem Stativ dabei und es besitzt hinten ein Gewinde für eine Schraube.

Reproständer gibt es natürlich auch neu zu kaufen– oft gleich mit Kameraanschluss:

Professionelle Kopie Stand A mit Aluminiumständer Einziger Bolzen auf dem Brett, Brettgröße 40x45cm, nur vertikaler Schuss Schnell Release-Pad für die Kamera Standard-Schraubgewinde-Kamerahalterung, passend für die meisten Point & Shoot-Kameras und DSLR-Kameras Empfehlen Sie dem Benutzer, eine Verschlusssteuerung (Kabel oder Elektrogerät) zu verwenden, anstatt den Kamerablenden der Fingerpre...

Eine günstige Alternative wäre hierfür auch der Reprostativ V5 Bausatz von DOLD Mechatronic. Allerdings gibt es dort nicht die sehr komfortable Zahnstangenmechanik, mittels welcher die Kamera bequem und genau in der Höhe verstellt werden kann. Dies lässt sich jedoch mit einer verstellbaren Makroschiene umgehen.

Die Haltevorrichtung der Kamera wurde nun besprochen. Nun widme ich mich dem Licht und den Filmhaltern. Danach geht es um das richtige Aufnahmeobjektiv.

Abfotografieren von der Leuchtplatte

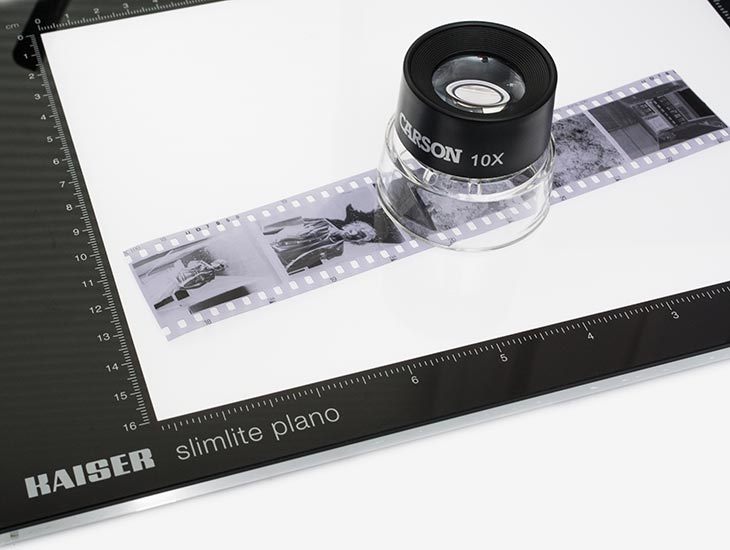

Eine Leuchtplatte von Kaiser. Es fehlt noch der Filmhalter, denn die meisten Filme wölben sich und kommen so ganz schnell aus dem minimalen Schärfebereich des Aufnahmeobjektives.

Die für mich sinnvollste Variante ist das Abfotografieren von Negativen und Dias direkt von der Leuchtplatte. Warum?

- Der Film kann bei einer solchen Vorrichtung absolut plan positioniert werden – weil er eben bzw. horizontal ausgerichtet ist.

- Dadurch ist das Stitchen durch einfaches Verschieben der Leuchtplatte möglich (ein Mittelformatnegativ kann mit der Digitalkamera mittels mehreren Aufnahmen sozusagen gescannt werden).

- Der Film kann mittels dem Spiegeltrick tatsächlich planparallel zum Objektiv ausgerichtet werden, bzw. man kann dies auch prüfen.

- Moderne Leuchtplatten besitzen einen integrierten Akku, wodurch keine Kabel stören. Allerdings besitzen nur wenige Modelle einen genügend hohen CRI-Wert, welcher bei einer realistischen Farbwiedergabe eine Rolle spielt. Was dieser Wert ist, erkläre ich gleich im Anschluss.

Die Vorgehensweise ist hier zunächst schnell erklärt:

- Man positioniert das Dia / das Negativ auf der Leuchtplatte.

- Die Kamera befindet sich an einem Stativ mit drehbarer Mittelsäule oder an einer Reprosäule.

- Man fotografiert den Film mittels Makro-Objektiv oder wenigstens mittels Zwischenring + Standardobjektiv ab.

Auf die Tücken hierbei soll nun genauer eingegangen werden. Diese Tipps und Hinweise spielen teils auch für die anderen Vorrichtungen für das Abfotografieren von Film eine Rolle. Zunächst sollen noch einige Worte zur Leuchtfläche selbst verloren werden:

Welche Lichtquelle ist zum Abfotografieren geeignet?

Etwas weiter oben wurde ja der Dia-Duplikator-Vorsatz vorgestellt, welcher nichts weiter ist als ein einfacher Objektiv-Vorsatz. Idealerweise richtet man diesen gegen den bewölkten Himmel und hat mit dieser „Naturlicht“ Lichtquelle tatsächlich ein sehr gutes, d. h. neutrales, Licht ohne „Farb-Peaks“ – Es wird allerdings recht schwach (dunkel) sein und kann sich schnell wieder verändern.

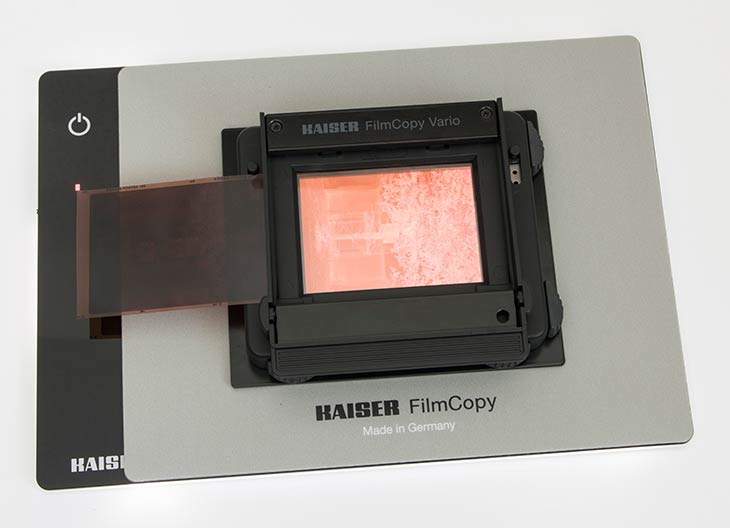

Leuchtplatte von Kaiser mit Filmkassette und Haltern

Solch ein neutrales Tageslicht muss also durch ein künstliches Leuchtmittel simuliert werden. Ich würde hierzu als Lichtquelle keine billige Leuchtplatte nutzen, denn diese sind nur zum Betrachten gedacht oder zum Abpausen und dergleichen – nicht aber für ein farbneutrales Reproduzieren. Drei Merkmale sind hier wichtig:

- die Farbtemperatur in Kelvin sowie

- der CRI-Wert („Farbwiedergabeindex“)

- genügende und konstante Helligkeit

Der erste Wert sollte zwischen 5000 bis 5600 Kelvin liegen. Dann entspricht die Lichtfarbe ungefähr der des Tageslichtes – also weiß. Kamerasensoren besitzen vermutlich insbesondere bei solch „weißem“ Licht die bestmögliche Farbdynamik. Für die Reproduktion von Farbmaterial reicht dies aber noch nicht:

Der CRI-Wert sollte (theoretisch) möglichst hoch sein. Meine Kaiser-Leuchtplatte besitzt einen von 95 (von 100). Auf einfach gesagt: Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI-Wert) gibt an, dass es im zusammengesetzten Licht keinen „Peak“ gibt, dass also alle Farben gleichmäßig vorhanden sind (weißes Licht setzt sich aus vielen Farben zusammen). Ist dies nicht der Fall, könnten Farben beim Abfotografieren nicht gescheit separiert werden: Man übergibt eine bereits verzerrte oder „grobe“ Digitalisierung an die spätere Bildbearbeitung. Da hilft auch kein Weißabgleich. Durch einen hohen CRI-Wert ist es möglich, dass Tonwerte sauber voneinander getrennt digitalisiert werden können: Dass beispielsweise die Orange-Maske eines Farbnegativfilmes neutralisiert werden kann, ohne dass blaue Töne im Motiv (im Negativ Orange) darunter leiden bzw. nicht korrekt digitalisiert werden. Hier bin ich nicht ganz sattelfest. Wer mehr hierzu weiß, kann gerne die Kommentarfunktion nutzen.

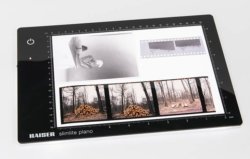

Die Kaiser Slimlite plano ist eine Leuchtplatte mit Tageslicht-Farbtemperatur und hohem CRI-Wert (95). Es gibt hier kein Raster auf der Oberfläche. Daher wird sie insbesondere zum Abfotografieren von Dias oder Negativen empfohlen. Natürlich kann man sie (es gibt drei Größen) auch zum Betrachten mit starker Lupe einwandfrei nutzen. Sie besitzt auch einen integrierten Akku und lässt sich dimmen.

Wer jedoch nur S/W-Negative digitalisieren möchte, für den spielt der Farbwiedergabeindex freilich keine Rolle und hier reicht dann sicherlich auch ein günstiges Leuchtpad bzw. eine Lichtquelle, die einfach nur gleichmäßig hell und einigermaßen weiß ist. Obacht: Diese sollte aber eine Oberfläche ohne feinem Raster besitzen.

Ich hatte den Vergleich gewagt: Alte, günstige Leuchtplatte mit Neonröhren gegen eine moderne LED-Leuchtplatte mit hohem CRI-Wert: Die Unterschiede der Farben sind bei meinem Testnegativ eher marginal. Aber man sieht sie: Manche Farben sind bei der Aufnahme von der einfachen Leuchtplatte einfach nicht satt genug wieder gegeben. Sie wirken etwas blass. Die Orange-Maske konnte jedoch bei beiden Produkten später erstaunlicherweise gleich gut weggefiltert werden. Dass die alte Leuchtplatte flackert und keinesfalls gleichmäßig ausleuchtet, darf jedoch auch nicht verschwiegen werden. Dennoch: Innerhalb der Kataloge und Fachzeitschriften wird gerne mit Werten (Laborwerten) hantiert – auch was andere fotografische Eigenschaften (Objektivtests sind das beste Beispiel) angeht. Für die fotografische Praxis spielen diese häufig gar keine so große Rolle, wie es gerne weiter erzählt wird (z. B. auch in Internetforen). Meiner Meinung (bzw. meines Tests nach) gilt dies auch für diesen ominösen CRI-Wert. Trotzdem ich meine redaktionelle Arbeit auch durch etwas Reklame finanziere, erwähne ich dies dennoch an dieser Stelle aber empfehle weiterhin die besseren Leuchtplatten. Diese sind ja auch gut und vor allem gleichmäßig ausleuchtend – Ich benutze selbst eine solche. Wenn bei Ihnen Schmalhans Küchenmeister ist, nehmen Sie einfach eine günstige Version. Vermutlich wird der Unterschied auch bei Farbfilmen nicht so groß sein, wie häufig kolportiert.

War die Lichtquelle beim Abfotografieren neutral, erhält man auch neutral ausfilterbare Digitalisierungen vom Farbnegativ mit differenzierten Farben – wie bei diesem an sich eher kniffeligen Herbstbild.

Mit einer Leuchtplatte und einer genügend starken Negativlupe kann / sollte man natürlich auch die Filme auf Schärfe prüfen – bereits vor dem Digitalisieren. Ich kontrolliere meine Filme immer vor dem Vergrößern im Labor bzw. vor dem Digitalisieren mit solch einer Lupe. Eine Vergrößerung von x10 reicht hier auch bei Kleinbildfilmen aus. Die günstigen Modelle weisen Verzerrungen an den Rändern auf. Da man damit jedoch nur die Schärfe kontrollieren möchte (in der Mitte des Sichtfeldes) spielt dieser Makel keine große Rolle.

Es gibt auch günstige LED-Videolampen mit hohem CRI-Wert! Auf diese kann man natürlich keinen Film auflegen (weil die Oberfläche nicht homogen leuchtet). Aber man kann diese an eine Makroschiene montieren und erhält einen Abstand oder aber man legt eine (neutralweiße) Plastikscheibe als Diffusor direkt obenauf und baut sich einen Rahmen, welcher einen Abstand zum Negativ gewährt. Dann steckt man aber wieder in der Bastelei fest bzw. hat ggf. ein Provisorium.

Sehr gut für Farbreproduktionen (d. h. für das Abfotografieren von Dias / Farbnegativfilm) sind auch die guten alten Halogenlampen geeignet. Manch einer nimmt einfach seinen Vergrößerer als Lichtquelle bzw. lediglich den Diffusor-Kopf und dreht ihn um, dass die Bildbühne direkt auf den Diffusor gelegt werden kann. Auf dieser Seite sehen Sie ein Foto von solch einer Konstruktion. Alte Vergrößerer mit simpler Opal-Glühlampe sind hierfür nicht geeignet (für S/W-Filme natürlich schon).

Für mich heißt dies nun: Man braucht als Lichtquelle starkes Kunstlicht entweder von

- einem Halogenleuchtmittel oder

- einem Blitzlicht oder

- einer guten (!) LED-Leuchtfläche.

Ich habe einmalig in eine gute Leuchtplatte investiert und mache mir keine Gedanken mehr ums Licht.

Folgende Hinweise hatte ich in einem englischsprachigen Forum zum Thema Lichtqualität für die Digitalisierung von Farbnegativen gefunden:

Recommended LED Panels:

Skier Sunray Copy Box II 2.9k – Great system. 97 CRI light that is bright and even, and includes film holders for a variety of sizes that keep film flat and elevated off the surface.

Kaiser Slimlite Plano (CRI = 95, very even)

iPhone or iPad, especially newer models with OLED (must elevate film off surface!). While the reported CRI is not high, it has spectral sensitivity curves more similar to film paper, resulting in less color interference from the orange mask. It is also a more “collimated” source of light, meaning it will produce sharper results than diffuse light sources.

Any modern Samsung Galaxy/Galaxy Note s7, s8, s9, pixel 3, etc

Walimex Pro LED (CRI = 90)

Hat man also bereits ein modernes Apple- oder Samsung-Tablet mit „OLED“ Display, sollte man ein solches einmal zum Durchleuchten testen (nicht vergessen, einen glatten Diffusor mit Abstand dazwischen legen). Sollten Sie allerdings nur S/W-Vorlagen mit der Digitalkamera abfotografieren wollen, ist die Lichtqualität allerdings weniger kritisch.

Hinweis: Man sollte den Bereich um das abzufotografierende Negativ / Dia abschatten bzw. eine Maske nutzen. Auf dem oberen Foto ist dies nicht getan worden. Was könnte passieren? Die Kamera darüber wird somit durch diese Leuchtfläche angestrahlt: Sie könnte sich daher im Film bzw. im Glas des Filmhalters spiegeln.

Die Filmhalter

Die Auswirkungen kann man übrigens auch live auf dem großen Computermonitor kontrollieren. Man nennt diese Technik Tethering.

Ein zu digitalisierendes Negativ oder Dia sollte möglichst

- parallel zum Objektiv / zur Kamera und

- plan (d. h. glatt)

positioniert sein. Parallelität und Ebenheit sind bereits beim Scannen wichtige Kriterien, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie hoch aufgelöst die Ergebnisse später auf dem Computermonitor erscheinen werden! Dies wird häufig vernachlässigt und man sucht Fehler in der Hardware oder in der Software. Kümmert man sich nicht um diese Planarität, verschenkt man häufig das Potential von an sich hoch aufgelösten analogen Fotografien. Da ist es dann auch egal, wie hochwertig die restliche Technik ist. Mit einem gescheiten Filmhalter bekommt man dies jedoch in den Griff. Nur Planfilme würde ich direkt auf die Leuchtplatte auflegen. Diese waren in ihrem Leben nie gerollt und sind zudem dicker als Rollfilme. Sie liegen, wie der Name es schon sagt, plan. Eine simple (und nachbestellbare) Lösung für einen solche Filmhalter sind zunächst jene von Scannern:

Filmhalter aus Scannern

Dies sind einfache Plastikrahmen, in welchen der Film gelegt wird. Diese Filmhalter lassen sich für diverse Scanner nachbestellen. Man legt sie einfach auf das Leuchtpult. Abgebildet ist hier der Kleinbildfilmhalter vom Epson V750 Scanner. Mittlerweile gibt es hierzu bessere: Sie besitzen eine Scheibe (Antinewton-Glas) oberhalb. Diese sorgt bei sich nach oben wölbenden Filmen dafür, dass diese tatsächlich plan gehalten werden. Dies kann bei „normalen“ Filmhaltern passieren:

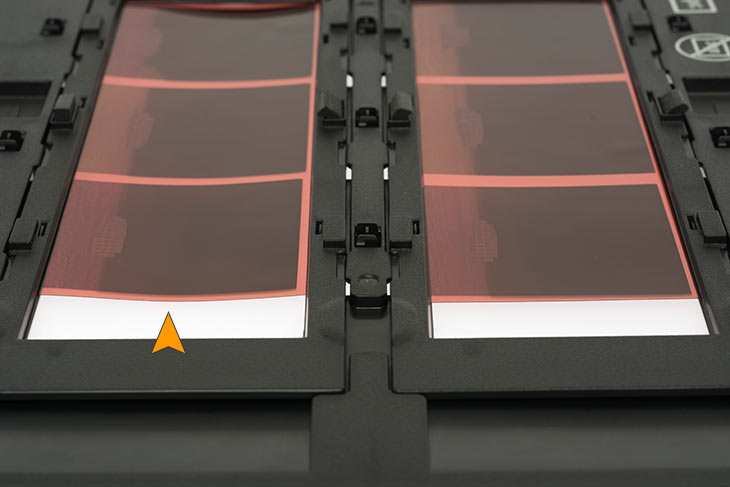

Insbesondere Mittelformat-Filmstreifen neigen zum Durchhängen! Passiert so etwas, ist der gesamte, mit Bedacht eingerichtete Aufbau zum Abfotografieren für die Katz: Das Negativ kann einfach nicht durchgehend scharf digitalisiert werden. Bessere Filmhalter besitzen Stege: Zwischen jedem Einzelbild befindet sich ein Steg. Sie reduzieren ein Durchhängen wirkungsvoll. Allerdings braucht man dann auch Filme mit absolut gleichmäßigen Bildabständen. Sonderformate kann man damit nicht scannen. Die Firma Better Scanning bietet gute Masken mit verstellbaren Stegen an.

Lomography Digitaliza

Viele Fotofreunde nutzen als Filmhalterung den „Digitaliza“ der Firma Lomography:

Der DigitaLIZA (Eigenschreibweise) ist eigentlich ein klasse System: Der Filmstreifen wird eingelegt und mittels dem „Stempel“ nach unten, also plan, gedrückt. Während man diesen noch hält, klappt man die obere Maske nach unten und diese schnappt fest ein – denn sie hält magnetisch. Nun entfernt man das Stempelteil und der Film sitzt straff und einigermaßen plan. Zudem sind die Perforationslöcher nicht abgedeckt (nur bei der Kleinbildversion).

Der Lomography Digitiliza ist eine Filmmaske (in zwei Versionen: 35 mm Kleinbild oder Mittelformatfilm) mit einem Magnetsystem: Die Filme werden durch eine magnetische Maske fixiert. Hierbei sind der Filmrand und die Perforationslöcher noch sichtbar / scanbar.

Während man den Digitaliza nun anhebt, fällt gleich dir untere Metallplatte ab und man hat eine recht brauchbare Halterung für einen Filmstreifen:

Möchte man diese zum Scannen nutzen, sollte man unten genau hohe Abstandhalter anbringen. Für das Abfotografieren auf dem Leuchttisch braucht man diese natürlich nicht, da man die Fokussierung hier mit dem Objektiv erledigt. Diese Filmhalterung von Lomography gibt es entweder für das Kleinbild (hier abgebildet) oder für den 120er Rollfilm.

Ich hatte mir diese Filmmaske damals gekauft, weil ich annahm, dass es durch dieses magnetische Klappprinzip in Kombination mit dem Stempel tatsächlich möglich ist, Negative in eine plane Form zu zwingen. Dies hatte bei mir nicht funktioniert. Die Fläche der Filmränder, auf die der Rahmen wirkt, ist einfach viel zu dünn, dass der Film straff gehalten werden kann. Er wölbte sich bei mir dennoch leicht. Diese Lösung ist also auch nicht das Gelbe vom Ei.

Masken aus dem 3D-Drucker

Mit jedem 3D-Drucker lassen sich Halterungen für die unterschiedlichsten Filmformate anfertigen bzw. man kann sie selber bauen:

Dieses Prinzip ist schon viel besser: Denn nun wird lediglich ein einzelnes Bild freigegeben anstelle ein ganzer Filmstreifen. Dadurch kann sich der Film schlechter wölben / kann schlechter durchhängen, da er viel enger eingefasst ist. Zudem wurde hier noch ein Milchglas (Acrylscheibe) hinten zum Andrücken montiert. Die abgebildete Version ist für das 6×6-Mittelformat geeignet.

Die Abbildung hat mir ein Fotograf freundlicherweise überlassen. Ich selbst besitze diese Filmhalterung nicht und kenne mich mit 3D-Druckern auch nicht aus. Ich habe für diesen Halter auch keine Druckdaten. Der Halter ist für die horizontale Montage auf der Makroschiene gedacht. Offenbar kann man so etwas so drucken, dass tatsächlich ein rechter Winkel entsteht bzw. dass die Filmhalterung auf der Makroschiene parallel zum Objektiv platziert wird (verlassen würde ich mich darauf nicht). Denn dies ist ja wichtig. Sicherlich könnte man sich so etwas auch drucken (lassen) für eine horizontale Position auf der Leuchtplatte.

Eine Druckvorlage für das Auflegen auf eine Leuchtplatte jedoch ist sicherlich schnell gedruckt und eine solche finden Sie hier. Ich fand auch noch eine andere Version. Eine gescheite Planlage des Filmes dürfte hierbei allerdings kaum möglich sein.

Eine noch viel bessere Lösung fand ich hier:

Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.

Der „RODSGEAR“ (Eigenschreibweise) ist ein variables System (Kleinbild + Mittelformat). Das Besondere zudem: Es kann eine Roll-Vorrichtung gedruckt werden zum schnellen Bildwechsel. Die Druckdaten hierfür finden Sie hier. Der Erfinder hat die Vorrichtung sogar motorisiert.

Der pixl-latr Rahmen mit Andruckblöcken

Ein ebenfals durchdachtes System wird von pixl-latr (Pixellator) angeboten: Hierbei handelt es sich um einen Rahmen, in welchen der Filmstreifen gelegt wird. Auf der Rückseite befindet sich eine weiße Acrylscheibe als Diffusor und Andruckfläche. Nichts Neues also.

Foto: pixl-latr

Zusätzlich werden vorne Blöcke eingeschoben (genannt „gates“), die nur das tatsächliche Bild freigeben. Das heißt: Der Filmstreifen wird zunächst von hinten durch die Acrylscheibe an den Rahmen gepresst. Die Blöcke pressen ihn wiederum von vorne an die Scheibe. Nur das tatsächliche Bild wird freigelassen. Hierdurch kann ein Durchhängen / Wölben wirksam minimiert werden. Das ganze legt man dann auf die Leuchtplatte. Ein simples wie auch cleveres System. Natürlich ist es nicht für das schnelle Durchziehen vieler Bilder gedacht.

EFH Essential Film Holder

Der „Essential Film Holder“, kurz EFH, ist ebenfalls ein nur für das Abfotografieren gedachter Filmhalter: Unten gibt es eine transparente Andruckplatte. Darauf wird der Negativstreifen gelegt. Darüber wird eine passende Maske geschraubt: Der Film hängt nicht durch und ist durch den genauen Maskenausschnitt auch kaum in der Lage, sich nach oben zu wölben.

Sie können sich das Pronzip auf der Website von EFH ansehen. Offenbar wird der Filmhalter in kleiner Manufakturarbeit in Großbritannien gefertigt und man müsste ihn sich von dort auch liefern lassen. Zudem gibt es für mehrere Filmformate passende Masken, damit möglichst viel Fläche des Filmstreifens nach unten gedrückt werden kann (Verhindern von Wölbungen). Es ist also das selbe Prinzip wie beim eben erwähnten pixl-latr.

Übrigens: Ein engagierter Leser hatte mir in den Kommentaren seine Erweiterung für den EFH vorgestellt: Er druckt sich mit dem 3D-Drucker einfach einen Tubus, welcher auf dem EFH (also auf dem Filmhalter) aufsitzt. Auf dem Tubus wird die Kamera bzw. das Makroobjektiv geschraubt. Dadurch benötigt man zum einen keine Reprosäule mehr und das parallele Ausrichten entfällt ebenfalls. Durch den Tubus wird zudem das Umgebungslicht ausgesperrt. Edit: Leider sind die Druckdaten nicht mehr verfügbar. Ich habe sie jedoch sicherheitshalber abgespeichert. Meie E-Mail-Adresse befindet sich im Impressum (Link ganz unten auf dieser Seite).

Negative Supply Filmhalter

Die Firma Negative Supply aus den USA stellt ein besonderes System vor: Einen Filmhalter für ungeschnittene Filme. Das heißt: In die Kassette wird ein ganzer entwickelter Film eingelegt und Bild für Bild mittels Drehknopf bewegt. Diese Kassete „Film Carrier“ steht dabei auf einer Leuchtplatte. Es gibt hierfür eine Version für das 35 mm Kleinbildformat, eine für 120er Rollfilme und mittlerweile auf für weitere Filmformate. Wie dies ausschaut, kann man auf der Internetseite des Herstellers sehen oder auf diesem Video:

Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.

Hier geht es um Geschwindigkeit, darum also, einen ganzen Film möglichst schnell digitalisieren zu können. Und wo es schnell geht, wird vermutlich wiederum die Planlage leiden (es gibt keine Andruckfläche). Aber ich habe das System nicht ausprobiert. Es ist recht teuer und man muss es sich wohl aus Amerika liefern lassen*. Ganze Filmstreifen kann man auch durch eine Buchbildbühne (hierzu gleich mehr) schieben. Negative Supply bietet auf deren Internetseite auch noch viele andere nützliche und interessante Produkte zum Thema Digitalisieren von Film an, allerdings zu recht hohen Preisen.

*Es gibt derzeit einen Vertrieb in Deutschland durch Fotoimpex.

Valoi 360

Ähnlich wie das eben vorgestellte „Negative-Supply-System“ ist das „Valoi-360-System“. Mitels drehen wird der Filmstreifen transportiert. Es gibt hier diverse Masken, um die Filme plan zu halten (fürs Kleinbild, Mittelformat, …):

Erst nach Klick auf "Abspielen" werden Ihre Daten (IP-Adresse) an Youtube übermittelt und es gelten hierfür die Datenschutzerklärungen von Google.

Dieses Gerät stellt man einfach auf eine Leuchtplatte. Zusätzlich kann eine Anti-Staub-Bürste angebracht werden. Valoi 360 scheint mir ein cleveres System zu sein. Inwiefern diese Produkte hier in Deutschland vertrieben werden, weiß ich allerdings nicht.

Tipp: Manch einer bastelt sich so etwas selber – Suchen Sie einmal nach dem „Kaiser Diacut“ (allerdings offenbar nur fürs Kleinbild verfügbar). Vom Prinzip her ist dies ganz ähnlich. Allerdings müsste man die Leuchteinheit wechseln (LED wegen hohem CRI-Wert). Den Tipp hatte ich aus einem Forenbeitrag.

Die Skier Sunray Copy Box

Eine weitere, sehr interessante Lösung wäre die sogenannte „Sunray Copy Box“ der Firma Skier: Dies ist ein Holzkästchen mit bereits integrierter Leuchtplatte (Anschluss an die Steckdose). Diese kompakte Lichtbox besitzt einen hohen CRI-Wert von 95 (Farbwiedergabeindex). Dies bedeutet, auf einfach gesagt, dass sich das weiße Licht aus gleichmäßig anteiligen Farben zusammen setzt – wie das Tageslicht der Sonne. So etwas ist für korrekte Digitalisierungen von Farbfilmen wichtig, nicht aber für S/W-Filme. Etwas weiter oben schrieb ich bereits etwas zum Farbwiedergabeindex.

Die kleine Box aus Bambusholz hat oben einen Filmhalter / Maskenhalter für entweder Kleinbildfilm (36 x 24 mm) oder für das Mittelformat (bis zum Format 6 x 9). Auch gerahmte Dias lassen sich einsetzen.

Der Vertrieb in Deutschland ist allerdings recht eingeschränkt (derzeit 3 bis 4 Wochen Wartezeit). Zudem hat die Box ihren Preis. Da glaslose Rahmen genutzt werden, hat man zwar ein Staubproblem weniger. Die höchste planparallele Qualiät erreiche ich jedoch mit Glaseinsätzen in einer Buchbildbühne über einer Leuchtplatte mit ebenso hohen CRI-Wert:

Eine Buchbildbühne verwenden

Sie haben es ja schon gemerkt: Ich digitalisiere meine Filme nicht nur, ich vergrößere meine S/W-Nagative auch in der eigenen Dunkelkammer. Warum ich so viel über das Abfotografieren weiß? Weil viel Wissen hierbei durch meine Erfahrungen im Fotolabor entstanden ist. Denn der Vorgang des Vergrößerns von Negativen in der Dunkelkammer ist sehr ähnlich dem des Abfotografierens von Film. Im Labor nutze ich einen Vergrößerer und folgendes Teil:

Dies ist eine sogenannte Buchbildbühne. Sie wird normalerweise in den Vergrößerer geschoben.

| | | | | | | | | | |

| Die sieben Todsünden der Fotografie: Reflexionen und Wege zu besseren Bildern | Plustek OpticFilm 8200i SE 35mm Dia/Negativ Filmscanner (7200 dpi, USB) inkl. SilverFast SE | Analog fotografieren: Der praktische Einstieg | Andreas Feiningers große Fotolehre | Starter Kit für die S/W-Fotopapier-Entwicklung | DGODRT Diascanner, Mobile Film Scanner, Scannen und Speichern Ihrer 24x36 mm Negative und Dias mit Smartphone-Kamera, Faltbarer Tragbare Filmscanner mit LED-Beleuchtung | Analoge Fotografie: Stand 2019: Kameras und Objektive, Ausrüstung und Material, Entwicklung und Inspiration | 80er Jahre Vintage Kodak Logo - schwarz T-Shirt | Lomography Konstruktor DIY Kamera | Rollei DF-S 180 Dia-Film-Scanner |

| € 24,90 | € 345,41 | € 32,90 | € 14,99 | € 89,99 | € 12,99 | € 39,90 | € 18,49 € 15,71 | € 51,10 | € 39,99 |

| |  |  |  |  |  |  |  | |

| auf Amazon ansehen | auf büroshop24 ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Foto Erhardt ansehen |

Und der eingelegte Film kann dann auf Fotopapier projiziert werden. Das alles interessiert an dieser Stelle nicht. Interessant ist aber, was so eine Bildbühne kann:

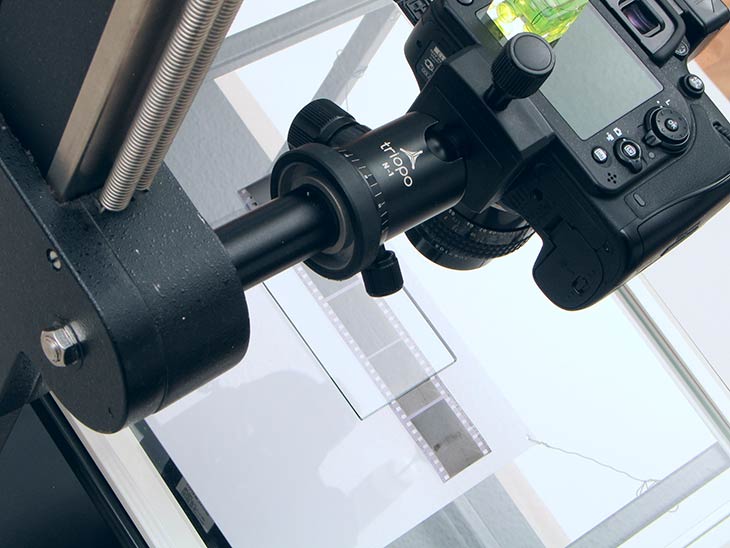

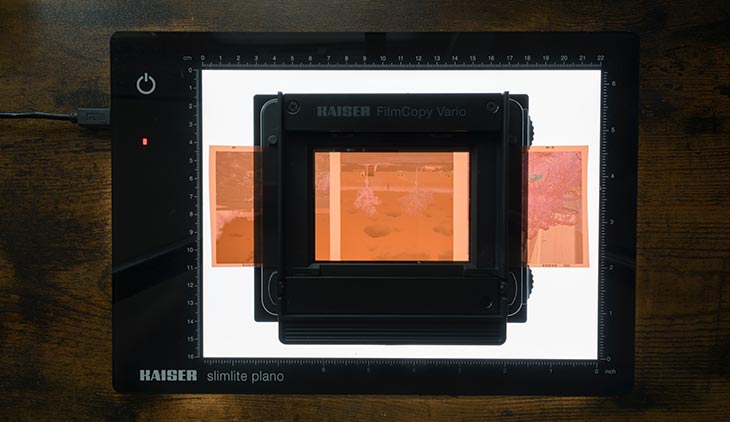

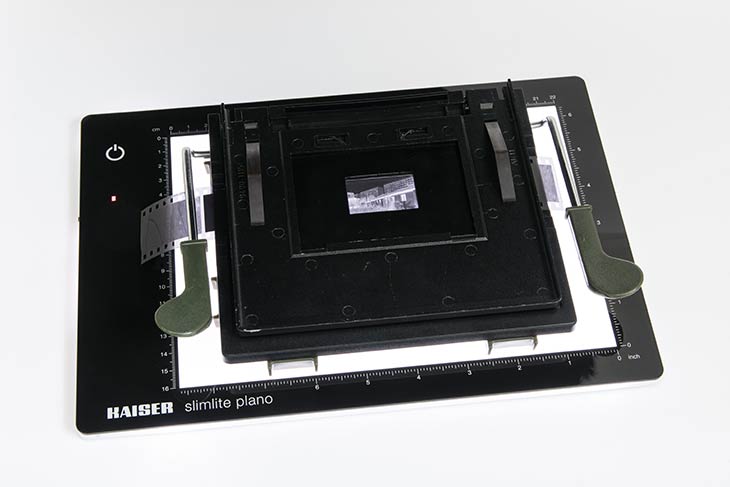

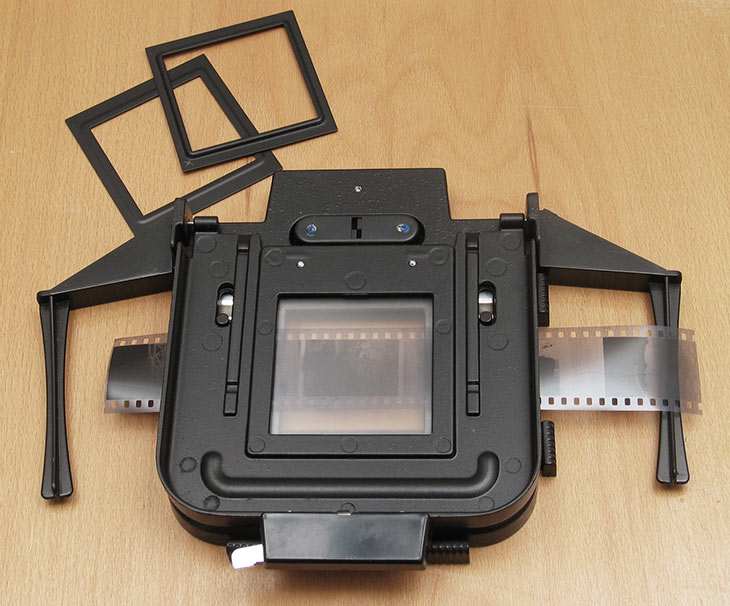

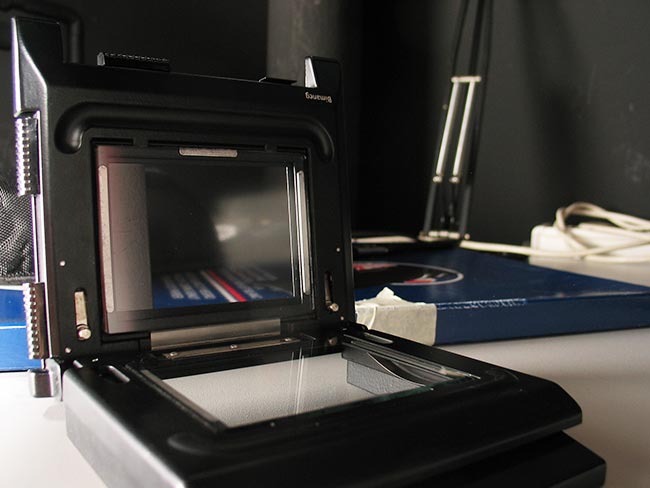

Ich nutze am liebsten meine Kaiser Filmcopy Vario Bildbühne (leider nicht gerade günstig, aber sehr gut und mit allem Zubehör neu zu erwerben). Auf dem Foto sind bereits die optionalen Glaseinlagen abgebildet, auf die ich gleich zu sprechen komme. Man setzt die Buchbildbühne direkt auf die Leuchtplatte auf. Die mitgelieferte Matte schattet alles andere ab, damit nichts blendet. Für diese Buchbildbühne werden diverse Masken angeboten. Abfotografiert werden kann hierbei alles vom winzigen Minox-Bild, über das Format 110, APS, Disc-Film, bis zum Format 6×8 Mittelformat bzw. Panorama (falls es keine Maske gibt, nimmt man die optionalen Glaseinsätze). Diese Einzelbildmasken haben den Vorteil gegenüber langen Filmstreifenmasken, dass hier das berüchtigte Durchhängen vermindert werden kann. So schaut dies dann in der Praxis aus:

Hier wurde die Maske für ein 35mm Diafilm im Rahmen in die Buchbildbühne eingelegt. Nichts wackelt, alles ist präzise ausgerichtet. Es gibt kein störendes Fremdlicht. Die Leuchtplatte steht fest auf dem Tischlein und die Bildbühne ebenso darauf. Ein Vorteil solcher Bildbühnen: Da hier durch die Masken nur das Licht genutzt wird, welches benötigt wird, kann kein Licht am Negativ „vorbei strahlen“: Man reduziert hierbei etwaige Kontrastfehler bzw. ein Schimmern.

Die Kaiser Filmcopy Vario ist eine Buchbildbühne bis zum Format 6x8. Durch die Masken (fürs Kleinbild sind bereits zwei Typen enthalten) lassen sich viele Filmformate plan einlegen bzw. fixieren. Man benötigt nur noch eine Leuchtplatte, auf die die Bildbühne (und die Matte) aufgelegt wird.

Tipp: Wenn bei Ihnen Schmalhans Küchenmeister ist und Ihnen die neuen Kaiser Buchbildbühnen nebst optionalen Masken zu teuer sind, dann schauen Sie bei Ebay einmal nach gebrauchten Bildbühnen für Vergrößerer. Wichtig hierbei: entsprechende Gläser bzw. Masken sollten dabei sein. Abgebildet ist hier eine Buchbildbühne vom „Meopta Opemus 6“ Vergrößerer mit AN-Glas / Klarglas sowie zwei Glaslos-Masken für das Format 6×6. Obacht: Auf der Unterseite müssen Pads oder dergleichen montiert werden, damit das Metall die Oberfläche der Leuchtplatte nicht zerkratzt! Und sie muss dabei plan liegen können. Bei der Kaiser Bildbühne wurde hierbei extra eine schwere Metallplatte montiert, welche weiche Kunststofffüße besitzt.

| | | | | | | | | | | | | | | |

| Durst Nevoneg Bildbühne, Rotfiler, Platine f. Durst Vergrößerungsgerät M 301/302 | Kaiser 5X5cm 4371 Buchbildbühne Negativbühne für VCP 6000 Dias 5X5cm 14735 | Negativ-Bild-Bühne für OMEGA CHROMEGA D | Kleinbild-Metallmasken Bildbühne Magnifax 4 24x36 mm 35mm Metal masks Magnifax 4 | Durst SIDIA 5x5 Einlagemaske für gerahmte 35mm Dias 118132 für SIVONEG Bildbühne | Kaiser 5X5cm 4371 Buchbildbühne Negativbühne für VCP 6000 Dias 5X5cm 14735 | Rollei Buchbildbühne für Dias. #X-31-19 | Durst Nevoneg Bildbühne für Durst Vergrößerungsgerät M 302 | Durst M601 Sivoneg einstellbar Negativ Bildbühne Negative Carrier bis to 6x6 | Rollei Schablone für Buchbildbühne (18x24, Loch oben). #X-31-21 | Durst Urnov Bildbühne-Film Repro Cassette / Holder bis 6x9cm für Durst M601 | Kaiser 5X5cm 4371 Buchbildbühne Diabühne für VCP 6000 Dias 5X5cm 17030 | Rollei Schablone für Buchbildbühne (126). #X-31-20 | Negativ Bildbühne für OMEGA CHROMEGA D | Kaiser 5X5cm Buchbildbühne Negativbühne VCP 6000 für Negative oder glaslos Dias |

| € 17,90 | € 49,00 | € 35,00 | € 29,00 | € 25,00 | € 45,00 | € 59,99 | € 18,90 | € 49,99 | € 9,99 | € 59,01 | € 28,00 | € 9,99 | € 35,00 | € 49,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay |

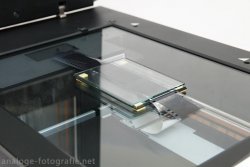

Der eigentliche Vorteil solcher Vergrößerungsbildbühnen ist jedoch, dass man bei ihnen ein Sandwich aus Klarglas und Antinewton-Glas einsetzen kann:

Antinewtonglas verwenden

Jetzt bin ich bald dort angekommen, wie ich mir die für meine Vorstellung ideale Konstruktion für das Abfotografieren von Diafilmen und Negativen vorstelle:

- Eine gute Leuchtplatte (Kaiser Slimlite plano) sorgt für das korrekte (neutrale) Licht.

- Eine gute Buchbildbühne sorgt für eine exakte Positionierung sowie für das plan Halten des Filmes (Kaiser FilmCopy Vario).

- Durch ein Stativ mit umdrehbarer Mittelsäule und Kugelkopf (dazu komme ich gleich) positioniere ich die Kamera genau planparallel zum Film – und zwar mit dem Spiegeltrick.

Allerdings nutze ich nicht die glaslosen Filmmasken für die Buchbildbühne. Ich schwöre bereits beim Scannen auf ein „Sandwich“ aus Klarglas und Antinewton-Glas (AN-Glas). Nur damit kann ich wirklich sicher sein, dass das Negativ bzw. der Diafilm absolut plan und parallel gegenüber dem Objektiv meiner Digitalkamera positioniert ist. Sie mögen meinen, dass zwei zusätzliche Glasflächen die Bildqualität mindern können. Nach einem Test weiß ich, dass dies bei der Verwendung von Glas, welches tatsächlich für fotografische Zwecke entwickelt worden ist, nicht der Fall ist. Also plättet man das Negativ einfach zwischen zwei solcher Glasflächen. Doch Halt! Dann passiert oft dies:

Bei der Verwendung von Klarglas ↔ Film ↔ Klarglas können sogenannte Newton-Ringe entstehen.

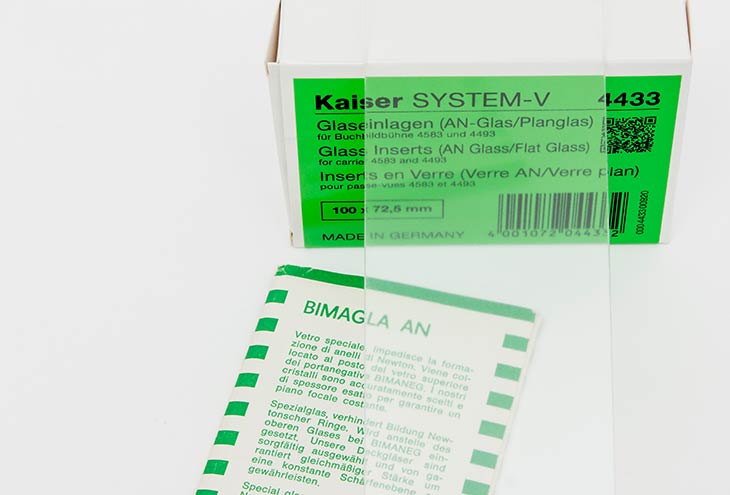

Aus diesem Grund gab es für Vergrößerer das Antinewton-Glas (AN-Glas), welches aus einer geätzten Oberfläche besteht. Gab ist kursiv gesetzt. Denn Kaiser Fototechnik bietet das AN-Glas weiterhin an sowie natürlich auch die Klarglas-Einlagen. Ansonsten sind mir leider keine Anbieter mehr hierfür bekannt. Als Alternative kann man Bilderrahmen-Glas mit Antireflexoberfläche verwenden. Das Glas (An-Glas & Klarglas) wird nun einfach in die Kaiser Buchbildbühne gesetzt:

Klarglas ↔ Film ↔ AN-Glas.

Danach klappt man die Bildbühne zu und erhält eine kaum zu übertreffende Planlage (= die maximal mögliche Auflösung ist digitalisierbar). Die aufwendigere Alternative hierzu ist: die Nassmontage. Dank AN-Glas auf der glatten Filmträgerseite werden hierbei keine der berüchtigten Newtonsche Ringe entstehen. Man kann hierbei auch auf das AN-Glas verzichten und anstelle diesem eine für den Film passende Glaslosmaske einlegen: Klarglas ↔ Film ↔ Plastikmaske. Hierbei muss sich der Film jedoch unbedingt mit der matten Schichtseite nach oben wölben, damit er durch das Klarglas platt– bzw. unter Spannung gedrückt wird. Die meisten Filme wölben sich jedoch in Richtung (glatter) Trägerseite (dann braucht man das AN-Glas). Ich bin bisher mit der Kombination Klarglas / AN-Glas zu hervorragenden Ergebnissen gekommen mit klar dargestelltem Filmkorn bis in die Bildecken meiner abfotografierten Negative.

Hinweis: Manche Filme (wie der Kodak Portra im Mittelformat) sind selbst auf der Trägerseite ziemlich glatt (bzw. nicht rau genug). Selbst auf dieser Seite kann es zu den Newtonschen Ringen beim Anpressen kommen. Abhilfe: Man legt einen schmalen bzw. dünnen Papierstreifen mit in die Bildbühne, dass diese nicht ganz zuklappt bzw. dass ein ganz dünner Spalt bestehen bleibt. Zudem spielt hierbei offenbar auch die Luftfeuchtigkeit selbst eine Rolle. Früher gab es im Handel sogar spezielles Spray (Tetenal Anti-Newton Spray) gegen solche Bildfehler bzw. für die Glasbühnen.

Solche großen Mittelformat-Negative fotografiere ich grundsätzlich nur im Glas-Sandwich bzw. in der Bildbühne ab. Ansonsten werden sie durchhängen. Sie werden dann also niemals richtig scharf fotografiert werden können. Bei 35mm Kleinbildstreifen ist dies weniger kritisch. Und: Sie können natürlich auf die Buchbildbühne verzichten und einfach nur die beiden Gläser auf das Leuchtpad legen bzw. den Film dazwischen positionieren. Besser geht dies natürlich mit einer stabilen Bildbühne, in welcher die Gläser fest eingesetzt sind.

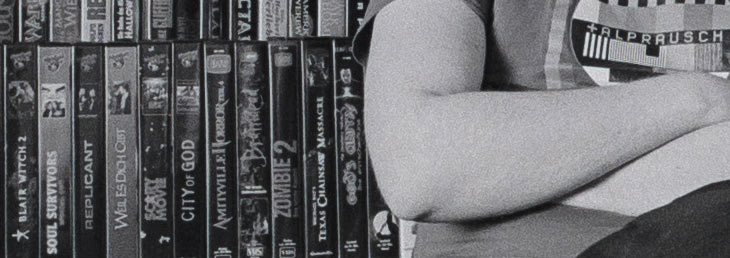

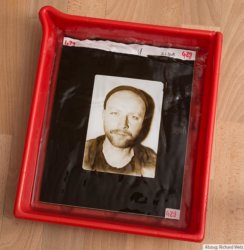

Detail dieses abfotografierten Filmes / Motivs: Mein Modell war so vorhersehend, sich extra noch ein Testbild anzuziehen, mittels welchem man die klare Linientrennung bzw. die Auflösung und Schärfe dieser Digitalisierung via Digitalkamera gut repräsentieren kann (Film: Kodak TriX, ISO 400, also relativ grob auflösend). Mittels „Sitchen“ käme man noch näher in den Film hinein.

Ein völlig scharf digitalisiertes 6×6 S/W-Negativ: Jegliche Schrift auf den Kassetten ist klar lesbar. Die Leuchtplatte darunter sorgte für eine völlig gleichmäßige und helle Ausleuchtung. Für alle, die hier sicher gehen möchten, empfiehlt sich zur stabilen (und planparallelen) Montage des Filmes eine solide Buchbildbühne:

Das Kaiser Filmcopy Kit besteht aus der Slimlite plano Leuchtplatte + der Buchbildbühne inkl. Einlagen für das Kleinbild. Es wurde speziell für das Abfotografieren von analogen Vorlagen (Dias & Negative) entwickelt. Optional erhältlich sind diverse Masken und Glaseinlagen für verschiedene Filmformate.

€ 268,15

€ 268,15

Eine Bildbühne von Durst (damaliger Marktführer) mit AN-Glas oben und Klarglas unten (wechselbar).

Antinewton-Glas: Schaut man hindurch, erscheint das Gesehene leicht milchig. Dies liegt an der leicht geätzten Oberfläche. Kaiser Fototechnik bietet das AN-Glas heute noch an. Die Firma Durst vertrieb es vor einigen Jahren noch als „Bimagla AN“ in diversen Größen. Auch von Meopta gab es einzelne Gläser bzw. Sets. So etwas lässt sich via Ebay noch gebraucht kaufen (je größer desto teurer). Die Firma Kienzle Phototechnik biete offenbar ebenfalls Antinewton-Glas an (laut einem Kommentar auf dieser Seite). AN-Glas ist häufig nur auf einer Seite geätzt: Halten Sie das Glas so vor sich, dass dessen Ende direkt auf Ihre Nasenspitze zeigt. Sie sehen schräg auf eine der beiden Oberflächen. Jene, bei welcher Spiegelungen der Umgebung milchig erscheinen, ist die geätzte AN-Oberfläche. Diese muss dann auf der glatten Seite des Negativs positioniert werden. Ich markiere mir dies mit einem Edding.

| | | | | | | |

| DURST LABORATOR 1000 OTOGLAS AN für Negativhalter OTONEG 2 | Durst AN Anti Newton Glas 185mmX130mm 2,8mm für Negativbühne 15070 | Durst Sivogla AN Anti Newton Glas für M605 M601 M670 M70 M707etc. 17026 | REVUE DIARÄHMCHEN 24x36 100 Stück Spezial-Antinewton-Glas NEU OVP ungeöffnet | LEITZ FOCOMAT Ic, Focotar-2 und Antinewtonglas = tadellose Komplettausstattung | Durst AN Anti Newton Glas 185mmX130mm 2,8mm für Negativbühne 15060 | Durst Graglas 138 AN Anti Newton Glas 180mmX145mm 2,7mm für Negativbühne 16094 |

| € 45,00 | € 99,00 | € 59,90 | € 10,00 | € 800,00 | € 89,00 | € 99,00 |

|  |  |  |  |  |  |

| Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay |

Tipp: Sie können den Aufbau auch simpler vornehmen – Denn es hat sich heraus gestellt, dass günstiges entspiegeltes Bilderrahmenglas eine gute Alternative zu AN-Glas ist.

Jüngst hatte ich mit dieser Methode Schmalfilm (16mm-Film) digitalisiert – Nein, nicht die ganzen Streifen sondern nur einige einzelne Bilder. Hier nutzte ich ebenfalls das rauhe Glas unten und darüber das klare Glas für eine gute Planlage. Ich nutzte hier keine Buchbildbühne, weil ich ca. 12 Einzelbilder eines Filmstückchens gleichzeitig (zusammen) abfotografierte.

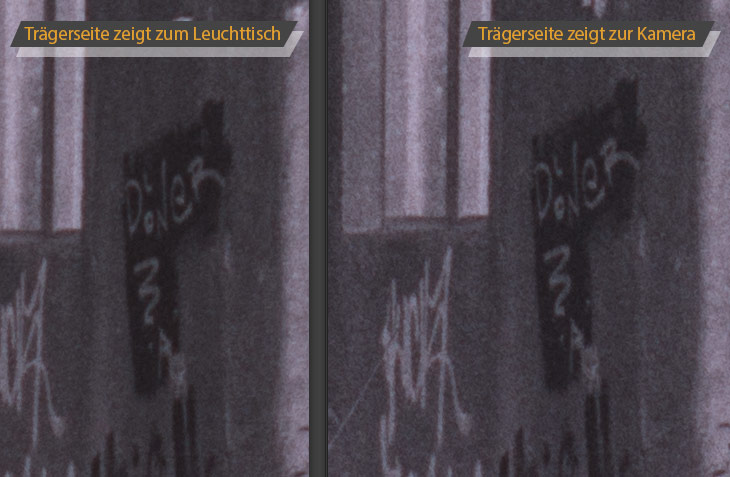

Schichtseite oder Trägerseite: Was zeigt zur Kamera?

Ein fotografischer Film hat (meistens) zwei Seiten: Die glatte Trägerseite und die (meist) raue Schichtseite. Letztere interessiert uns beim Abfotografieren, denn dort sind die Bildinformationen gespeichert. Kurz: Für kleinere Ausdrucke bzw. für das Zeigen von abfotografierten analogen Filmen übers Internet ist es egal, wie herum der Film beim Digitalisieren gedreht war. Den Unterschied sieht man erst bei einer sehr großen Vergrößerung:

Bei dieser Abbildung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen: Die rechte Seite zeigt die Aufnahme, bei welcher die Schichtseite zur Kamera zeigt, die linke (leicht unschärfere) zeigt das Detail, während die Schichtseite zum Leuchttisch zeigt.

Der Bildausschnitt (Kleinbild) stammt von dieser Bilddatei – Sie kommt so direkt aus der Kamera bzw. wurde nicht weiter bearbeitet.

Richtig wäre, dass beim Abfotografieren von Film die raue Schichtseite hin zur Kamera zeigt. Die Bildnummern am Rand müssten also beim Betrachten von oben spiegelverkehrt erscheinen. Denn wenn es anders herum wäre, fotografiert man ja noch durch den Filmträger hindurch und (falls benutzt) durch das geätzte AN-Glas darüber! Aus dem Fotolabor stammt der Spruch: Schicht auf Schicht. Das bedeutet, dass die Negativ-Schicht vis-à-vis zur Schicht des Kopiermediums zeigen muss (was in diesem Fall der Sensor der Digitalkamera ist). Der Unterschied ist bei meinem Vergleich marginal. Nur bei voller Vergrößerung wird das fotografische Korn bei der richtigen Positionierung etwas besser / schärfer deutlich. Ich bin etwas pedantisch. Ich möchte möglichst das Optimum aus meinen Filmen durch das Abfotografieren heraus holen und daher lege ich die Negative / Dias so in den Filmhalter ein, dass deren Schichtseite nach oben hin zur Kamera zeigt und nicht nach unten zur Leuchtplatte. Das selbe Prinzip gilt übrigens auch fürs Scannen und fürs Fotolabor (dort in der Regel nur anders herum). Der sichtbare Qualitätsgewinn ist jedoch marginal.

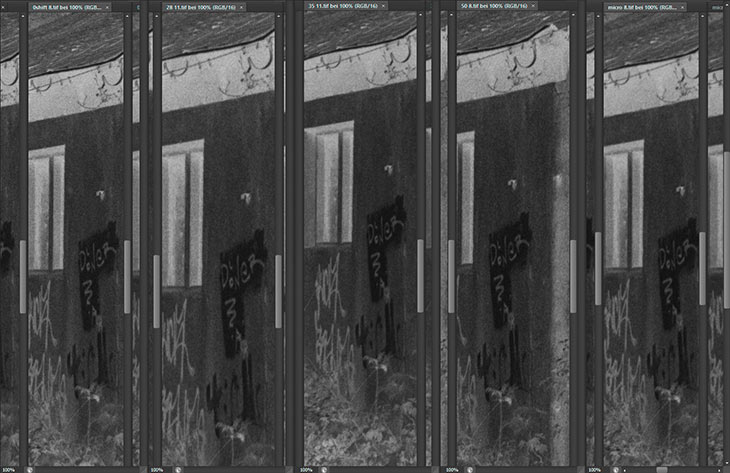

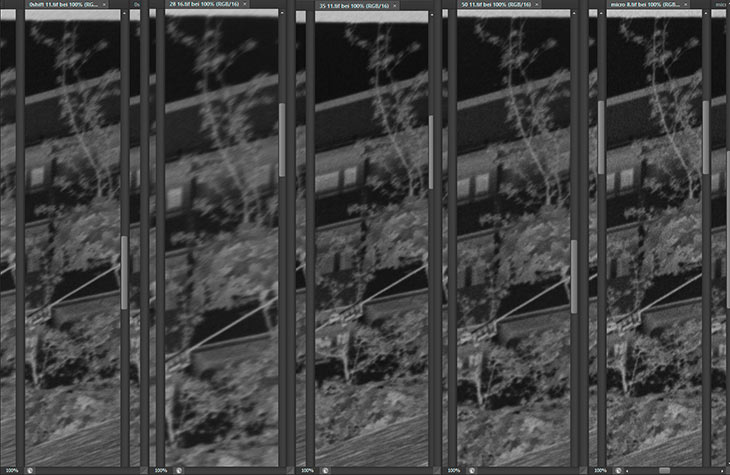

Das richtige Objektiv: Nimm ein Makro-Objektiv

Wenn der Film nicht richtig positioniert worden ist, nutzt das beste Objektiv nichts. Daher wurde dem vorherigen Punkt recht viel Zeit eingeräumt. Zum Aufnahmeobjektiv mache ich es zunächst kurz: Wenn Sie das Optimum beim Abfotografieren Ihrer Dias oder Negative erreichen wollen, kommen Sie wohl nicht um ein echtes Makro-Objektiv herum.

Bei diesem direkten Vergleich zwischen einer guten Festbrennweite und einem „echten“ Makroobjektiv sehen Sie schon, worauf ich hinaus möchte: Im Bildzentrum (hier die Gans) bilden beide Objektive tatsächlich gleich stark ab – bis aufs fotografische Korn. Aber an den Ecken… Die Außenbereiche des Bildes bilden hier die Krux. Zudem treten beim „normalen“ Objektiv chromatische Aberrationen auf (die Farbsäume an den Kanten) sowie häufig Verzerrungen. Für einen 13 x 18 cm Druck (oder eine kleine Web-Ansicht) spielt dies kaum eine Rolle. Möchte man jedoch hochauflösende Digitalisierungen für größere Drucke, kommt man um ein hierfür geeignetes Objektiv kaum herum: Es bildet auch an den Bildkanten das fotografische Korn ab.

Denn Makroobjektive wurden genau dafür konstruiert (und „berechnet“) für das, was ich hier mache: Eine winzige, briefmarkengroße Vorlage formatfüllend (und ggf. darüber hinaus) ohne Schärfeverlust und ohne Verzerrungen an den Bildrändern abzufotografieren. So etwas tut man als normaler Fotofreund eher weniger. Ich habe hierzu mehrere meiner Objektive verglichen:

Grundsätzlich setze ich hierbei auf Festbrennweiten und nicht auf Zooms. Festbrennweiten besitzen – davon gehe ich zumindest aus – per se schon einmal bessere Abbildungseigenschaften als Zoomobjektive. Verglichen habe ich meine „analogen“ Nikon Festbrennweiten, die ohne Adapter auch an meine Nikon Digitalkamera passen:

- Ai Micro Nikkor 55mm 1:3.5 (ohne Zwischenring)

- Ai Nikkor 50mm 1:1.8 (mit Zwischenring)

- Nikkor 35mm 1:2.8 (mit Zwischenring)

- Ai Nikkor 28mm 1:3.5 (mit Zwischenring)

- PC Nikkor Shift 35mm 1:2.8 (mit Zwischenring)

Die (Warn-) Farben deuten bereits darauf hin, welche Objektive hier überhaupt (nicht) geeignet sind.

Absolut Analog ist ein modernes Fachbuch, welches den Leser an die Hand nimmt und ihn durch den kompletten "Workflow" der analogen Fotografie begleitet: Von der korrekten Aufnahme über die Negativentwicklung bis hin zum individuellen Scan und Ausdruck. Das Thema Positivlabor wird hier jedoch nur angerissen (bezieht sich auf die 2. Auflage). Dafür wird der digitalen Weiterverarbeitung ("hybrid") mehr Raum gewidmet. Auf Amazon kann man auch in dieses Buch einen Blick werfen.

Die richtige Blende

Die richtige Blende beträgt bei allen meiner getesteten Objektive Blende 8 oder 11. Blendet man zu stark ab, kommt es zur Beugungsunschärfe und die Ergebisse werden in der 100%-Ansicht deutlich unschärfer. Bei keinem meiner Objektive kann ich bei der Makrofotografie auf Blende 16 oder noch höher abblenden! Es entstehen dann deutlich unscharfe Bilder (in der 100%-Ansicht).

Für fast alle meiner Festbrennweiten (außer für das Makro „Nikkor Micro“) musste ich für meinen Test zusätzlich noch einen Zwischenring nutzen (mein Makroobjektiv braucht einen solchen, kurzen dennoch, wenn formatfüllend abfotografiert werden soll):

Zwischenring für normale Objektive nutzen

Solch ein Zwischenring wird zwischen Kamera und Objektiv gesetzt. Erst hierdurch kann man mit den meisten „normalen“ Objektiven genügend nah an die Vorlage (also an Negativ / Dia im Filmhalter) heran gehen können. Ohne Zwischenring wird man bei diesem geringen Abstand nicht mehr korrekt fokussieren können. Auch für mein Makro-Objektiv benötige ich einen kurzen Zwischenring, wenn ich Kleinbildnegative formatfüllend abbilden möchte. Für Mittelformat-Vorlagen benötige ich hingegen keinen.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Zwischenringen: Einmal ganz simple und günstige, wie ich sie verwende: Diese Verlängern lediglich den Abstand des Objektives zum Sensor. Und dann gibt es noch teurere „Auto-Zwischenringe“: Diese übertragen zusätzlich die Mechanik der Springblende. Will sagen: Bei meinen musste ich die Blende am Objektiv zum Fokussieren manuell öffnen und zum Fotografieren wieder auf den gewünschten Wert schließen.

Bei den Auto-Zwischenringen erübrigt sich dies: Man kann hier die Blende weiterhin an der Kamera einstellen. Daher eignen sich die ganz einfachen Zwischenringe nicht für moderne Objektive, bei denen die Blende nur durch die Kamera selbst definierbar ist. Aber ich nutzte für meinen Vergleich nur alte Nikkor-Objektive aus den 1980ern, bei denen man die Blende noch am Objektiv einstellen kann.

Noch etwas: Zum korrekten manuellen Fokussieren empfiehlt sich die LiveView-Funktion der Kamera. Sie ist genauer als das scharf stellen über den Sucher! Bei meiner Nikon DSLR muss ich hierbei jedoch immer die Blende des Objektivs auf den geringsten Wert stellen. Da ich dies also ohnehin tun muss, benötige ich hier keinen Auto-Zwischenring, der die Springblende unterstützt: Sie funktioniert bei LiveView eh nicht (zumindest bei meiner Kamera).

Dies sind Automatik-Zwischenringe: Die Springblende und Automatikfunktionen werden weiterhin übertragen. Somit eignen sie sich auch für moderne Objektive.

Außerdem schlucken Zwischenringe etwas Licht. Da ich hier jedoch mit einer Digitalkamera fotografiere, sehe ich dies auf dem Histogramm des Displays und kann entsprechend manuell mit der Belichtungszeit entgegen steuern.

Übersicht Test verschiedener Objektive

Fotografiert habe ich mit meiner Nikon D7100. Das ist eine Crop-Digitalkamera (also kein Vollformat). Da jedoch bereits im Crop-Format bei allen getesteten „normalen“ Objektiven Störungen an den Rändern auftauchen, sollte dies im Vollformat noch ausgeprägter sein, da hier noch mehr vom kritischen Rand des Bildkreises des Objektives genutzt wird. Fotografiert wurde wieder folgendes 35mm Kleinbild-Negativ:

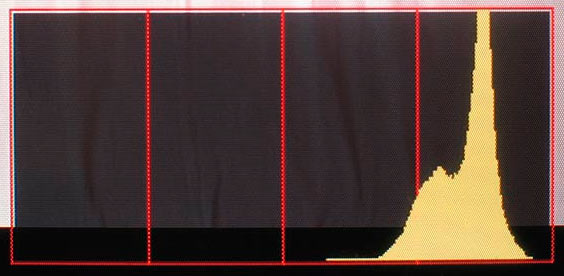

Das Kleinbildnegativ wurde mit einer Buchbildbühne und mit Klarglas ↔ AN-Glas von der Leuchtplatte abfotografiert. Ich bin hier noch nicht einmal mit der Crop-Kamera formatfüllend nah genug heran gegangen, trotzdem sind hier Unterschiede erkennbar. Markiert ist der unkritische Bereich (Bildzentrum) sowie ein bereits kritischer Bereich (Negativecke). Und so schaut die Bildmitte beim Abfotografieren mit den unterschiedlichen Objektiven in der vollen Auflösung aus:

Öffnen Sie diese Grafik via Rechtsklick → im neuen Tab öffnen. Ganz oben steht jeweils ein Kürzel für das jeweilige Objektiv und die hierfür beste Blende. Die Unterschiede sind im Bildzentrum marginal. Alle Objektive haben hier an dieser Bildstelle einen guten Dienst geleistet! Die 50 mm Festbrennweite zeichnet hier sogar einen Tick besser als das Makro-Objektiv. Aber das will noch nichts heißen. Denn jetzt schaue ich mir die kritischen Bildecken an: