Pushen und Pullen von analogem Film: Was ist das und was bringt mir dies?

Der Begriff des „Pushens“ übt offenbar auf viele Freunde der analogen Fotografie eine gewisse Faszination aus. Er wird jedoch häufig überschätzt: Im Prinzip wird der Film dadurch absichtlich unterbelichtet und dessen nun abgeschnittene Tonwerte im Anschluss künstlich in ihrer Dichte erhöht. Das sogenannte „Pullen“ ist das Gegenteil und diese Methode wird weniger besprochen. Was „Push“ und „Pull“ bringen und was nicht, dies soll in diesem Beitrag näher erklärt werden.

- Pushentwicklung ist ein Relikt aus alter Zeit

- Die tatsächliche Filmempfindlichkeit

- Die Entwicklungszeit erhöhen

- Pushen um so und so viele Blenden

- Die Entwicklung normal beibehalten oder nur einzelne Bilder des Filmes unterbelichten

- Zusammenfassung Pushen

- Belichte auf die Schatten, entwickle nach den Lichtern

- Beim Pullen das ASA-Rädchen runter drehen

- Keine Angst vor Überbelichtung

- Ausgleichend entwickeln

- Zusammenfassung

Eine analoge Spiegelreflexkamera. Die linke Einstellung (insbesondere die ASA-Einstellung) bereitet kameraseitig auf pushen und pullen vor.

In diesem Beitrag soll sich als erstes dem sogenannten Pushen gewidmet werden:

Hier wird knapper (kürzer) belichtet, als es der Film eigentlich mag. Im Anschluss wird dieser einfach etwas länger entwickelt. In der Praxis stellt man hierzu einfach die ISO-ASA-Einstellung an der Kamera auf einen höheren Wert.

Beim Fotografieren hat dies den Vorteil, dass man längere Belichtungszeiten vermeidet bzw. dann ggf. auf ein Stativ verzichten kann. Durch die nachträgliche verlängerte Entwicklung werden die (zuvor schwächer aufgezeichneten) Tonwerte wieder angehoben: Es wird „gepusht“. Die Nachteile sind abgesoffene Schatten, ausgebrannte Lichter und ein stark betontes Korn. Manche Freunde der analogen Fotografie suchen jedoch genau diesen „Look“. Etwas weiter unten soll sich dem Gegenteil zugewendet werden: Dem Pullen. Hierdurch erhält man maximale Zeichnung ausgehend von den dunkelsten Schatten bis hin zu den hellsten Lichtern und zwar in feinen Tonwertabstufungen. Aber der Reihe nach:

Pushentwicklung ist ein Relikt aus alter Zeit

Zunächst soll jedoch gleich eine etwas provokante Behauptung aufgestellt werden: Wenn Sie Ihre Filmnegative ohnehin durch einen Computer schicken (also „hybrid“ arbeiten bzw. scannen), dann brauchen Sie den Film nicht zu „pushen“ bzw. irgendwie anders entwickeln. Denn: Das Anheben der Mitteltöne und hellsten Töne (die ja durch die vorherige zu knappe Belichtung „gelitten“ haben) kann ein Computerprogramm meiner Erfahrung nach besser als eine chemische Prozedur. Entwickeln Sie Ihren Film einfach ganz normal, wenn Sie mit guten Bildbearbeitungsprogrammen wie z. B. Photoshop, Lightroom oder Gimp Erfahrung haben. Denn mit einer Bildbearbeitung am Computer kann man die Tonwerte sehr gezielt und nach Sicht nach oben drücken, will sagen: pushen – nämlich über die Tonwertkorrektur bzw. über die Gradationskurve. Ausnahme: Zweibadentwickler. Diese S/W-Chemie deckelt bei einer verlängerten Entwicklung die Lichter und lässt sie somit nicht „ausfressen“. Viele Negativentwickler (wie z. B. das gerne benutzte „Rodinal“) sind jedoch für das Pushen von Film eher ungeeignet, da hier die Lichter schnell „aufsteilen“.

Lesen Sie in diesem Zusammenhang auch den Artikel → Einige Motive bewusst unterbelichten

Lesen Sie in diesem Zusammenhang auch den Artikel → Einige Motive bewusst unterbelichtenMit diesem Starter-Kit für die S/W-Papierentwicklung erhalten Sie die wichtigsten Utensilien, die Sie benötigen, um in der eigenen kleinen Dunkelkammer selber Fotopapier entwickeln zu können. Falls man keinen Vergrößerer hat, kann man zunächst Kontaktkopien von Negativen oder Fotogramme anfertigen.

Nur wenn Sie nicht über derlei (Computer-) Kenntnisse verfügen und natürlich wenn Sie S/W-Fotografien im Fotolabor auf echtes Fotopapier belichten, sollte über eine etwas verlängerte Pushentwicklung von unterbelichteten Filmen nachgedacht werden. Zwar kann man die Tonwerte durch eine härtere Papiergradation anheben. Doch diese endet viel zu oft bei der „Nummer 5“, was nicht selten noch zu weich ist.

In diesem Zusammenhang sei noch eine andere Behauptung in den Raum gestellt: Wenn Sie eine analoge Kamera mit „simplem“ eingebauten Belichtungsmesser nutzen, kann es durchaus sein, dass einige Bilder ohnehin / aus Versehen unterbelichtet sind, denn solche älteren interne Belichtungsmesser lassen sich gerne von z. B. weißen Wänden oder hellen, bedeckten Himmeln täuschen. In der nachträglichen (automatischen) Bildbearbeitung (ggf. durch einen Dienstleister) werden die Tonwerte dann wieder „angehoben“, also gepusht. Aus diesem Grund (Belichtungsfehler) führt wohl auch manch Klage über gewisse Filme, die angeblich ein grobes Korn und einen „schmutzigen“ Look liefern. Oder das Schimpfen darüber, dass ein Scanner angeblich das Filmkorn ungünstig betone. Diese Unansehnlichkeiten rühren jedoch nicht selten von einer (unbewussten) Unterbelichtung und nachträglichen (meist auto-digitalen) „Rettung“.

Lesen Sie bei Interesse auch den Artikel → Bewusst ein grobes Filmkorn provozieren

Lesen Sie bei Interesse auch den Artikel → Bewusst ein grobes Filmkorn provozierenDie Pushentwicklung ist also insbesondere für alle interessant, deren analogen Filme nie einen Computer sehen werden (und natürlich wenig Licht zur Verfügung haben). Hier sollte dann tatsächlich chemisch bereits am Negativ angesetzt werden:

Die tatsächliche Filmempfindlichkeit

Es verhält sich folgendermaßen: Ein fotografischer Film besitzt eine feste Lichtempfindlichkeit (ASA = ISO-Wert). Diesen Wert selbst kann man nicht ändern. Die tatsächliche Empfindlichkeit des Aufnahmemediums (Film) lässt sich in der analogen Fotografie nicht so ohne Weiteres verformen (im Gegensatz zu Digitalkameras). Beim Verändern der ISO-Einstellung an der Kamera bescheißt man lediglich den internen Belichtungsmesser.

So kann man die ISO-Einstellung bei einer analogen Kamera durchaus z. B. auf „1600“ stellen, obwohl der eingelegte Film nur 400 ASA hat.

Das Fell eines schwarzen Hasen kann aber nur dann mit seiner gesamten Struktur fotografiert (d. h. abgebildet) werden, wenn man genügend lange belichtet. Dieses „genügend“ bezieht sich auf die vom Filmhersteller angegebene ASA-Zahl bzw. auf den ISO-Wert (100 ASA sind z. B. mittelempfindlich) und darauf, dass man jenen Wert der Kamera bzw. dem Belichtungsmesser auch mitteilen sollte.

„Gaukelt“ man hier höhere Werte vor, dann wird der arme Hase später lediglich als schwarze, strukturlose Silhouette auf dem Foto wieder gegeben. Dies lässt sich auch nicht durch eine im Anschluss längere Entwicklungszeit vermeiden, denn wo keine Lichtreaktion auf dem Film statt gefunden hat, kann im Nachhinein auch keine „Zeichnung“ mehr hervor gezaubert werden!

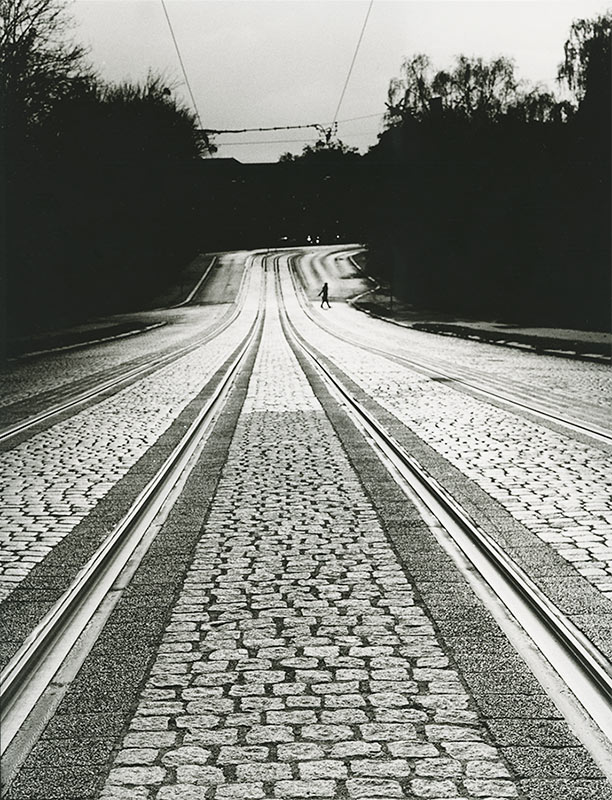

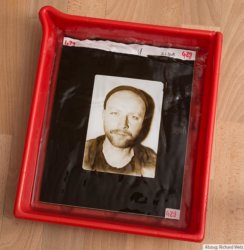

Solche visuellen Eigenschaften wie es das obige Foto besitzt, weisen viele „gepushte“ Filme auf: Dunkle Bildbereiche (die Schatten) sind homogen schwarz. Die hellen Bildbereiche (die Lichter) drohen im Positiv auszufressen bzw. erscheinen nicht selten überdurchschnittlich „grell“. Für manche Motive ist dies durchaus förderlich, für andere jedoch weniger.

- Je höher der an der Kamera (am Belichtungsmesser) eingestellte ISO-Wert, desto knapper wird belichtet (für Push; Schattenzeichnung geht verloren). Denn der Belichtungsmesser denkt ja nun, es wäre tatsächlich ein höher empfindlicher Film geladen.

- Je geringer der eingestellte Wert, desto reichhaltiger wird die Kamera adäquat belichten (für Pull; Schattenzeichnung wird gewonnen)

Diese Verhältnismäßigkeiten sorgen nicht selten für Verwirrung.

Die Farbe Schwarz wurde im Beispiel nicht willkürlich ausgewählt – Tatsächlich ist dies der kritische Bereich beim Unterbelichten: Ein grauer zu knapp belichteter Hase kann durch eine verlängerte Entwicklung durchaus wieder auf sein Grau gepusht werden – daher auch der englische Begriff: to push = drücken. Schwarz reflektiert aber so wenig Licht, dass hier tatsächlich genügend lange belichtet werden müsste, um noch „Zeichnung“ abbilden zu können.

Die Frage ist allerdings: Ist jener schwarze Hase mit seinem schimmernden Fell überhaupt relevant für meine Bildvorstellung?

Dem Autor sind jene mannigfaltig abgestuften Tonwerte bei den meisten seiner Fotografien sehr wichtig. Er käme kaum auf die Idee, seine Filme zu pushen bzw. absichtlich unter zu belichten, dass diese am Ende noch aussehen (mit Verlaub) wie Blätter aus einem Fotokopierer. Doch betrachten Sie einmal die S/W-Fotografien von diesem Fotografen. Hier besitzt das homogene Schwarz und das oft starke Korn (beides Indizien für das Pushen) eine ganz besondere Wirkung. Bei solchen Motiven passt ein solcher Look durchaus.

Ein kompaktes Reisestativ inklusive Kugelkopf. Durch den Trick, dass sich der Kopf beim Zusammenlegen innerhalb der Beine befindet, erhält man ein Packmaß von nur 35 cm! Weiterhin lässt sich ein Stativbein als Einbeinstativ umfunktionieren. Bei Amazon gibt es dieses kompakte und stabile Stativ zum gewohnt günstigen Preis.

Insbesondere bei Gelegenheiten, bei denen ein unzureichend helles Umgebungslicht vorherrscht, bietet sich das Pushen an – Wenn man dann nämlich auf Belichtungszeiten kommt (z. B. 1/30 Sekunde), bei denen man eigentlich ein Stativ nutzen müsste. Indem man nun aber den ASA-Wert-Regler der Kamera von z. B. 100 auf 400 dreht, könnte man bei diesem Beispiel wieder mit der 1/125 Sekunde aus der Hand fotografieren.

Abgesoffene Schatten und ausgebrannte Lichter können freilich auch von einem „normal“ belichteten und entwickelten Negativ später im Positivprozess (Fotolabor oder Bildbearbeitung) erreicht werden – wenn gewünscht.

Die Entwicklungszeit erhöhen

Wenn man einen Film nun absichtlich durchgehend unterbelichtet hat, dann sollte man ihn im Anschluss länger entwickeln. Hier passiert dann folgendes:

Durch die längere Entwicklung des (unterbelichteten) Filmes werden:

- die Schattenbereiche (dunkle Bildbereiche) kaum verbessert (der schwarze Hase bleibt eine strukturlose Silhouette),

- die zu dunklen Mitteltöne rutschen höher und werden wieder so hell, wie sie eigentlich sein sollten,

- die Lichter (hellste Bildbereiche) rutschen ebenfalls höher, jedoch oftmals über das Ziel hinaus: Sie fressen oft aus, sie werden im Positiv nicht selten zu grell abgebildet.

- Das Korn des Films wird betont bzw. deutlicher sichtbar.

Diesen „Look“ muss man mögen. Bei manchen Gelegenheiten (dunkles Licht, kein Stativ, kein Blitz) bleibt einem aber manchmal auch gar nichts anderes übrig. Bei manchen Sujets (z. B. Personen-Milieu-Fotografie) ist es auch völlig egal, ob irgend etwas „ausgefranzt“ oder „abgesoffen“ ist, da die Motive selbst einfach stark genug sind.

Pushen um so und so viele Blenden

Vielleicht haben Sie schon einmal so etwas gelesen: »Der Film ist +2 gepusht.« Das bedeutet zunächst: Der Film wurde um 2 Blenden kürzer belichtet. So eine Angabe (mit „Blende“) ist nicht selten verwirrend!

An der Blende am Objektiv der Kamera wird hier nämlich in der Praxis nichts geändert. Auch an der Belichtungszeit selbst wird in der geläufigen Praxis händisch nichts geändert (sie steht auf Automatik). Geändert wird hier die ISO-Wert-Einstellung, welche bei analogen Kameras den (internen) Belichtungsmesser kalibriert:

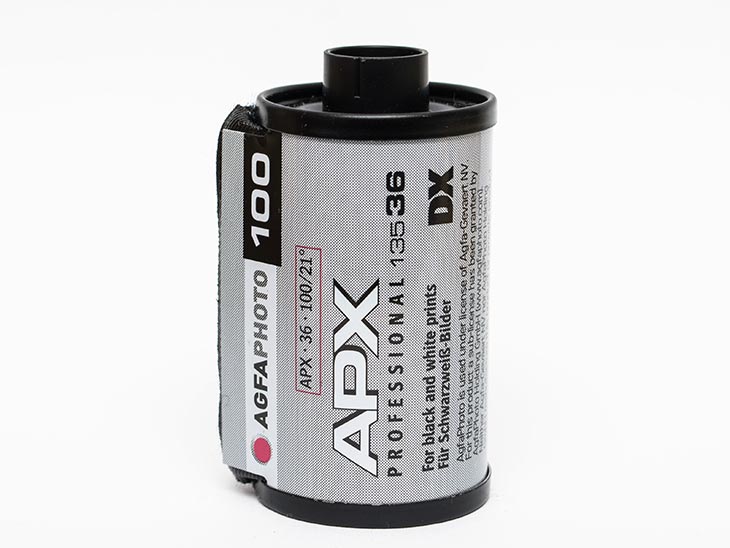

Statt z. B. 100 (Normempfindlichkeit des Filmes [z. B. Agfa APX 100]) wird dieser auf 400 eingestellt (100 [+0] / 200 [+1] / 400 [+2]). Oder: statt 400 (Normempfindlichkeit des Filmes [z. B. Ilford HP5]) wird dieser auf 1600 eingestellt (400 [+0] / 800 [+1] / 1600 [+2]). Hier findet also immer eine jeweilige Dopplung statt: Und diese bewirkt das Selbe, was man beim Schließen der fotografischen Iris-Blende je erreichen würde: Der Film bekommt einfach weniger Licht (als die Normempfindlichkeit benötigt).

Und nun muss länger entwickelt werden:

Verlängern der Entwicklungszeit

Hat man seinen Film verkürzt belichtet, dann sollte dieser im Anschluss verlängert entwickelt werden. Erst dadurch ist das eigentliche Pushen abgeschlossen und erst dadurch „wandern“ Mitteltöne und Lichter auf einer Tonwertskala wieder „nach oben“:

- Bei einer verkürzten Belichtung um eine Blende (Push +1; Verdoppelung des ISO-Wertes [z. B. von regulär 400 ASA auf 800 ASA]) kann man die reguläre Entwicklungszeit des Filmes mit 1,3 multiplizieren.

- Bei einer noch mehr verkürzten Belichtung um zwei Blenden (Push +2; Vervierfachung des regulären ISO-Wertes [z. B. von 400 auf 1600 ASA]) kann man die reguläre Entwicklungszeit mit 1,32 multiplizieren.

- Dies könnte man durchaus noch weiter führen. Spätestens hier sollte man sich bezüglich der entsprechenden Entwicklungszeiten spezieller informieren.

Die Entwicklung normal beibehalten oder nur einzelne Bilder des Filmes unterbelichten

Es ist durchaus möglich, nur einzelne Fotografien eines Filmes zu „pushen“.

Zur Erinnerung: beim Pushen wird das Bild zunächst absichtlich unterbelichtet. Später wird länger entwickelt, um die Mitteltöne und Lichter wieder in ihren „normalen“ Bereich zu drücken. Die Schattenzeichnung ist eh dahin. Das muss man akzeptieren.

Wer keine "moderne" Emulsion für S/W-Fotografien möchte, greift zu einem der Klassiker. Der Ilford FP4 Plus ist ein solcher – seit Jahrzehnten. Er kann Street und Reportage bei genügend Licht. Da er als ISO-100-Film jedoch schön hochauflösend ist, ist er besonders für Landschaften oder Architektur geeignet.

Doch diese durch eine „forcierte“ Entwicklung bedingte Kontrastregulierung können Sie später auch mit einer härteren Gradation im eignen S/W-Fotolabor vornehmen, wenn Sie einzelne Papierabzüge selbst anfertigen. Und wenn Sie Ihre Negative einscannen bzw. hybrid arbeiten, dann können Sie mit einer Bildbearbeitung besser „pushen“ (wie anfangs bereits erwähnt). Dies ist dem längerem Entwickeln meiner Erfahrung nach vorzuziehen, denn mit einem Bildbearbeitungsprogramm wie „Photoshop“, „Gimp“ oder „Adobe Lightroom“ können Sie sehr genau von jedem Bild separat die einzelnen Tonwertbereiche variieren bzw. anpassen – viel besser als bei einer einheitlichen chemischen Korrektur (verlängerte Filmentwicklung), da hierbei die Lichter geschont werden können.

Wenn man seine Negative selbst vergrößert (erstellen von Handabzügen), ist eine verlängerte Entwicklung dennoch zu empfehlen, da die härteste Papiergradation von „5“ oftmals noch zu „weich“ sein kann, um die Mitteltöne genügend nach oben zu „pushen“. Mit einem Computer ist dies jedoch kein Problem – Vorausgesetzt natürlich, Sie wissen, wie man in einer Bildbearbeitung die sogenannte Gradationskurve verändern kann (dies ist freilich auch eine Wissenschaft für sich).

Und daher könnten Sie innerhalb eines „normal“ belichteten (und später normal zu entwickelnden) Filmes einzelne Fotos im Notfall auch bewusst unterbelichten (die ISO-Einstellung verändern). Wahrscheinlich kommt dies (ungenaue Belichtungsmessungen) auf natürlichem Wege ohnehin manchmal vor, wenn Sie einen eher simplen eingebauten Belichtungsmesser in der Kamera nutzen und dieser viel bewölkten Himmel oder weiße Wände sieht.

Zusammenfassung Pushen

Wenn Sie an einer analogen Kamera die ISO-Einstellung auf einen höheren Wert einstellen als die eigentliche Lichtempfindlichkeit des Filmes, dann wird der integrierte Belichtungsmesser zu knappe d. h. zu kurze Belichtungszeiten „berechnen“ bzw. an die Kamera übergeben.

Dies ergibt einen Sinn, wenn man bei zu dunklem Licht noch „aus der Hand“ (ohne Stativ) fotografieren möchte. Da durch eine solche Unterbelichtung jedoch sämtliche Tonwerte auf dem Film nach „unten rutschen“ (dunkler werden) kann z. B. im Anschluss einfach länger entwickelt werden und diesen Vorgang nennt man dann auch „Pushen“. Hierdurch gelangen zumindest die mittleren Tonwerte wieder zu ihrer „normalen“ Helligkeit.

Die dunkelsten Tonwerte sind dabei, was ihre Detailzeichnung anbelangt, nicht selten ohne Zeichnung bzw. im Positiv einfach schwarz. Die hellsten Tonwerte werden dann oftmals zu grell wiedergegeben. Das fotografische Korn wird durch eine Push-Entwicklung betont. Insgesamt ergibt sich ein fotografischer Look, der für einige Motive durchaus zuträglich ist, für andere jedoch nicht. Dies ist auch eine Sache des Geschmacks.

Und nun soll sich dem Gegenteil gewidmet werden – dem Pullen:

Belichte auf die Schatten, entwickle nach den Lichtern

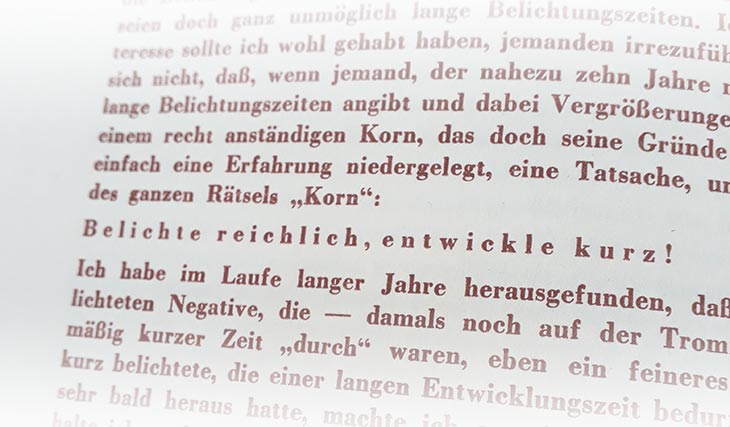

Ein Ausschnitt aus dem Buch „Meine Erfahrungen Mit Der Leica“ von Paul Wolff aus dem Jahr 1934.

Was soll dies für ein altkluger Spruch sein? Wenn man noch am Anfang dieses Jahrtausends eine solide Ausbildung zum Fotografen bekommen hat, dann wird einem dieser Satz nicht fremd sein. Er besagt:

Und mit dem letzten Punkt ist das Pullen gemeint (englisch für „ziehen“): »Ziehe die Lichter nach unten.«

Der Film mit diesem Motiv wurde (um bei dieser Sprache zu bleiben) gepullt: Es wurde – mit einer verlängerten Belichtungszeit – so großzügig belichtet, dass (trotz Gegenlicht) die Schatten unten in den gefrorenen Pflanzen ihre Durchzeichnung erhielten.

Zu den bekanntesten Filmen zählt hierzulande der AgfaPhoto APX 100. Er ist ein klassischer S/W-Film mit hohem Belichtungsspielraum und mittlerer Auflösung, ähnlich dem Ilford FP4 aber etwas günstiger.

Anschließend wurde dieser S/W-Film aber relativ kurz entwickelt, damit die hellen Lichter (der Himmel bzw. das Gegenlicht) auf der Tonwertskala nicht über den kopierbaren Bereich hinaus schießen konnten: Auch sie besitzen Zeichnung! Diese stark gedeckten Bereiche auf dem Negativ wurden in ihrer Deckung also „herunter gezogen“ – gepullt. Hätte man diese jedoch beim Entwickeln gepusht, dann wäre hier jegliche zarte Grauabstufung dahin. Hier wurde ein Agfa APX 100 verwendet (entwickelt in D76). So ein mittelempfindlicher S/W-Film besitzt ausreichend Reserven für die Lichterzeichnung (man kann ihm gut Licht geben).

Hinweis: das obige Foto ist ein Scan vom Handabzug aus dem eigenen Fotolabor. Hier wurde der Himmel „nachbelichtet“, damit die gesamte Zeichnung darin sichtbar werden konnte. So ein Foto direkt „aus der Kamera“ ist nicht möglich. Demonstriert werden soll vielmehr das Potential, welches durch das Pullen möglich ist: Der Film konnte Grau-Abstufungen bis hinein ins Gegenlicht locker speichern. Das ist schon sehr ordentlich und so manche Digitalkamera versagt bei einer solchen Lichtsituation.

Stellen Sie sich einen Negativfilm wie einen Schwamm vor: Er ist in der Lage eine große Menge an Licht aufzusaugen (dies gilt jedoch weniger für niedrigempflindliche Filme [50 ASA oder weniger] oder Dia-Filme). Ein 100-ASA-Negativfilm besitzt jedoch einen hohen Belichtungsspielraum (ein 400er noch mehr). Und diesen Spielraum kann man ausnutzen, wenn man:

Farb- und S/W-Negativfilme besitzen ein sehr hohes Potential darin, Licht aufsaugen zu können. Je höher deren ISO/ASA-Wert, desto höher ist in der Regel ihr Kontrastumfang. Man kann hier beim Belichten ruhig großzügig Licht geben. Damit dieser hohe Kontrastumfang später kopierbar bzw. digitalisierbar bleibt, sollten reichlich belichtete Filme knapper entwickelt werden.

- bewusst „überbelichtet“ und

- im Anschluss dann zaghaft entwickelt, d. h. mit langsamer Agitation und kürzerer Zeit als eigentlich vorgegeben.

Und diese fotografische Technik nennt man eben Pullen – wenn man mag. Denn eigentlich ist so etwas fotografischer Usus gewesen, bis sich jemand so einen pfiffigen Begriff dafür ausgedacht hatte. Der Autor fertig seine Landschaftsfotografien immer nach diesem Prinzip an. Denn er weiß: Film hat einen hohen Kontrastumfang und liebt Licht. Man kann ihm viel davon geben (länger als vorgegeben belichten) und im Anschluss nicht zu lange entwickeln (kürzer als vorgegeben). Auch diese Technik ist nicht für alle Sujets geeignet, für solche Landschaftsfotografien durchaus.

Beim Pullen das ASA-Rädchen runter drehen

Wenn man diese Technik nun mit einer automatischen analogen Spiegelreflexkamera ausprobieren möchte, dann sollte man zunächst wieder am ISO-ASA-Einstellrad eine Korrektur vornehmen: Man stellt einen geringeren Wert ein als ihn eigentlich die feststehende Filmempfindlichkeit des eingelegten Filmes vorgibt. Man dreht jenes also in genau die andere Richtung, wie man es für das Pushen tun würde:

Wenn beispielsweise ein 100-ASA-Film in die Kamera eingelegt sein sollte, dann kann man die Einstellung auf „25 ASA“ einstellen. Dies bewirkt, dass der eingebaute Belichtungsmesser nun Belichtungszeiten vorschlagen würde, als wäre ein viel niedriger empfindlicher Film in die Kamera eingelegt: Es wird reichlicher belichtet.

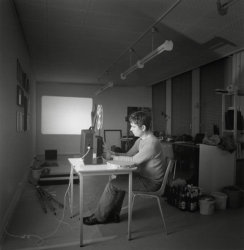

Ein weiteres Beispielfoto zum Thema Pull: Der Film (ein Ilford FP4 Plus) wurde über Gebühr belichtet, anschließend jedoch eher gemächlich bzw. verkürzt entwickelt. Er dankt mit äußerst fein abgestuften Tonwertnuancen und einer herrlichen Luftperspektive (Darstellen des Dunstes in der Ferne).

Keine Angst vor Überbelichtung

Je reichhaltiger man nun belichtet, desto mehr riskiert man eine „Überbelichtung“. Sehen Sie: Das Wort „Überbelichtung“ wurde in Gänsefüßchen gesetzt. Denn eigentlich kommt so eine extreme Schwärzung auf dem Film nur dann vor, wenn die hellsten Motivelemente im Negativ blockieren: Wenn sie so hell aufgezeichnet werden, dass sie im Negativ eine solch extreme Dichte fabrizieren, dass keine Tonwertabstufung mehr möglich ist.

Wer keine "moderne" Emulsion für S/W-Fotografien möchte, greift zu einem der Klassiker. Der Ilford FP4 Plus ist ein solcher – seit Jahrzehnten. Er kann Street und Reportage bei genügend Licht. Da er als ISO-100-Film jedoch schön hochauflösend ist, ist er besonders für Landschaften oder Architektur geeignet.

Und dafür muss das Motiv selbst äußerst kontrastreich sein (z. B. greller Sonnenschein auf weißen Schwan, während daneben auf den schwarzen Maulwurf im Loch gemessen wurde). Bei dem S/W-Beispielbild gab es aber keinen solchen Schwan, auf den noch ein einzelner Sonnenstrahl fiel: Der Motivkontrast befand sich noch gänzlich innerhalb des vom Film beherrschbaren Kontrastumfanges! Bei solchen Motiven kann man dem Film also durchaus viel Licht geben! Man muss selten Angst vor Überbelichtung haben! Voraussetzung natürlich: Man sollte den fotografischen Film im Anschluss nicht zu lange entwickeln oder gar pushen (übermäßig lange entwickeln)!

Hier wurde einem Farbfilm (Kodak Portra) ordentlich Licht gegeben. Es wurde bewusst „überbelichtet“. Man erreicht damit einen gewissen „Pastell-Look“ und: Zeichnung bis tief in die Schatten hinein. Es ist hierbei bei diffusem Licht nicht nötig, kürzer zu entwickeln (zu „pullen“). Wäre bei diesem Motiv jedoch das harsche Sonnenlicht ohne Bewölkung die Beleuchtung gewesen, wäre es angebrachter gewesen, den Film kürzer zu entwickeln, damit die hellen Bereiche nicht „blockieren“ bzw. weiterhin gut kopierbar („scanbar“) sind.

Ausgleichend entwickeln

Angenommen, sie haben nun einen Film großzügig belichtet. Sie haben diesem mehr Licht gegeben, als ihnen der Belichtungsmesser „angeordnet“ hat oder sie haben einfach den ISO-Wert zum Kalibrieren von diesem nach unten korrigiert.

Ungeeignet wäre nun eine maschinelle Rotationsentwicklung bei hoch konzentriertem Negativentwickler und bei zu langer Enwticklungszeit! Damit würden Sie zwar die Schatten gut heraus arbeiten. Doch Sie müssen nun pullen: also an den Lichtern „ziehen“, damit diese nicht über das Ziel (den kopierbaren Tonwertumfang) hinaus schießen! Sie müssen schonend entwickeln!

Beim Pullen sollte man also den Negativentwickler (bei S/W-Filmen) wenn möglich eher höher verdünnt ansetzen und die Agitation (Bewegung der Entwicklerdose) nicht zu häufig vornehmen.

Der Autor verwendet eine der höheren Standardverdünnungen (z. B. Xtol 1+1) und kippt nur jede volle Minute.

Verkürzen der Entwicklungszeit

Wenn z. B. ein 400-ASA-Film so belichtet wurde, als hätte er nur eine Empfindlichkeit von 100 ASA („Überbelichtung“), dann kommuniziert man dies gerne nach dem Schema „Belichtet wie 100 ASA“. Der Film sollte nun natürlich kürzer entwickelt werden:

- Bei einer verlängerten Entwicklung von einer Blende (z. B. statt 400 ASA wie 200 ASA belichtet) kann man die reguläre Entwicklungszeit mit dem Wert 1,3 dividieren.

- Bei einer verlängerten Belichtung von zwei Blenden (z. B. statt 400 ASA wie 100 ASA) kann man die reguläre Entwicklungszeit mit dem Wert 1,32 dividieren.

Ein Beispiel für das Pullen

Es befindet sich ein Ilford HP5+ in der Kamera. Dieser Film besitzt einen überdurchschnittlich hohen Belichtungsspielraum (wie alle „klassischen“ Filme der 400-ASA-Reihe). Man kann ihm also mehr Licht geben als es der Belichtungsmesser vorschlägt.

An der Kamera stellt man dann statt 400 ISO einfach 100 ISO ein. Dies bewirkt eine überdurchschnittlich lange (reichhaltige) Belichtung, denn der interne Belichtungsmesser denkt ja, es wäre ein weniger empfindlicher Film eingelegt! Man wird rein theoretisch eine um 2 Blenden reichhaltigere Belichtung bekommen (400 [0] / 200 [-1] / 100 [-2]).

Man kann dann sagen: Der Film wurde wie 100 ASA belichtet. Er muss nun beim Entwickeln jedoch um -2 Blenden gepullt werden, um die durch die verlängerte Belichtung zu sehr „angehobenen“ Lichter wieder nach unten zu ziehen.

Als Negativentwickler soll hier für den Ilford HP5+ Kodak D76 als Einmalentwickler im Ansatz 1+1 verwendet werden. Digitaltruth schlägt bei einer Temperatur von 20 °C eine Entwicklungszeit von 13 Minuten vor (wahrscheinlich bei einer Kippbewegung der Dose jede 30 Sekunden). Doch diese Zeit gilt natürlich für eine vorige reguläre Belichtung des Filmes. Hier wurde ja um 2 Blenden reichhaltiger belichtet.

Also muss man rechnen: 13 Minuten dividiert durch 1,32 = ca. 8 Minuten.

Innerhalb dieser verkürzten Entwicklungszeit werden die Lichter auf dem Film geschont. Sie lassen sich später (viel besser) kopieren. Alle anderen Tonwerte kommen auf ihre Dichte. Auch die Schatten werden bereits in dieser verkürzten Zeit korrekt ausentwickelt.

Man kann nun statt einer verkürzten Zeit auch die Verdünnung erhöhen oder eine Standentwicklung probieren. Ferner gibt es spezielle Zweibadentwickler, die ganz genau auf solche Negative zugeschnitten sind. Die oben genannten Verkürzungswerte (1,3 bzw. 1,32) sind lediglich Werte zur Orientierung. Für jede Film-Entwicklerkombination muss separat experimentiert werden.

Der Kodak Tri-X ist der us-amerikanische Filmklassiker schlechthin: ein höher empfindlicher S/W-Film (400 ISO / pushbar auf 1600), welcher den klassischen analogen Look liefert und in mehreren Filmformaten erhältlich ist. Er ist als DER Reportagefilm in die Geschichte eingegangen und ihn gibt es heute immer noch.

Zusammenfassung

In diesem Artikel wurde beschrieben, wie Sie einen fotografischen Film bewusst unter- oder überbelichten- und wie Sie dies im Anschluss anhand der Filmentwicklung wieder kompensieren können. Beides kann seine Vorteile haben. Insbesondere das Pushen bietet sich bei manchen Motiven an (Street, Bühne*). Dies ergibt – z. B. bei einem Kodak Tri-X – den typischen Reportagelook.

Sollen jedoch analoge Fotografien nach konservativen Ansprüchen (hoher Tonwertreichtum, Zeichnung von den Schatten bis hin zu den Lichtern = Fullscale Print) angefertigt werden, dann bietet sich eher das Pullen an. Bei letzterem ist jedoch oftmals ein Stativ (aufgrund der längeren Belichtungszeiten) nötig und eine intensivere „Eintest-Phase“ der eigenen Film-Entwicklerkombination. Im Zweifel belichten und entwickeln Sie Ihren Film einfach nach den Herstellerangaben.

*Noch ein Hinweis bezüglich der Konzert- bzw. Bühnenfotografie: Hier wird sehr gerne ein 400-ASA-S/W-Film genommen und diesen auf 800 oder 1600 ASA gepusht. Das kommt oft gut und macht aus Musikern herbe Charaktere. Das Problem hierbei besteht jedoch nicht selten bei der Darstellung des Bühnenlichtes bzw. bei direkt von diesem beschienenen Gesichtspartien: Diese werden dann extrem nach oben „gepusht“ bzw. sind auf den S/W-Fotografien reinweiß bzw. „grell“ abgebildet. Daher empfiehlt es sich, bei solch einem Sujet einmal einen Zweibadentwickler wie z. B. den Moersch MZB auszuprobieren: Dieser deckelt die (durch verlängerte Entwicklung grellen) Lichter und die Bilder werden harmonischer aussehen.

Hallo Thomas, ich hatte den für mich seltenen Fall, dass ich wegen eines Rotfilters um drei Blenden reichlicher belichten musste. Da weder die Blenden noch die Zeiten das ohne Stativ hergegeben hätten, habe ich die Belichtung für ISO 50 (statt 400) gemessen. Nun ist die große Frage, um wieviel ich die Entwicklungszeit verkürzen sollte. Oben ist stets nur die Rede von zwei Blenden, wie aber wäre die Ausgangsregel für drei Blenden? Vielen Dank für jeden Tipp und herzliche Grüße,

Martin

Hallo Martin,

dein Text liest sich anfangs so, als hättest du wegen des lichtschluckenden Rotfilters tatsächlich drei Blenden länger belichtet. Dies wäre ja korrekt und dann müsste man eben nicht pushen oder pullen (weil man ja korrekt die Belichtungszeit verlängert hatte).

Hier aber natürlich dennoch mein Tipp bei drei Blenden:

Für Push:

Grob kannst du pro Blende Belichtung die Entwicklundzeit mit 1,3 multiplizieren. Also z. B. die reguläre Entwicklungszeit beträgt 10 Minuten. Für eine Blende Push wäre die Verlängerung 10 x 1,3. Für zwei Blenden 10 x 1,3 x 1,3. Und für drei Blenden halt 10 x 1,3 x 1,3 x 1,3 = knapp 22 Minuten für dieses Beispiel.

Für Pull: Das selbe anders herum, also mit je 1,3 dividieren statt multiplizieren.

Aber das sind Faustformeln, wenn man keine entsprechende Dokumentation für seine Film-Entwicklerkombination findet.

Ich schaue immer zuerst bei der „Massive Dev Chart“ nach. Häufig sind dort Push- bzw. Pull-Angaben hinterlegt.

Gruß zurück!

Hallo Thomas,

Du empfiehlst , bei gepushten negativen eine harte Gradiation (zB 4/5) zu benutzen. Benutzt man im Falle solcher Negative auch „split grade“ Methode? Kann ich (ich weiss, man kann alles 😉 ) zB Filter G3 anstatt G00 + G5 benutzen?

Danke für Deine Hilfe

k

Hallo, die Splitgrade-Methode bringt gegenüber dem fertigen Positiv keine Verbesserung des Bildes. Man erspart sich nur das Austesten der richtigen Gradation (z. B. Filter 3,5), bei welcher Schatten und Lichter gerade so noch in den Kopierumfang des Papieres passen, d. h. damit man ein Bild mit sattem Scharz (mit Zeichnung) und brillantem Weiß (mit Zeichnung) erhält.

Da bei gepushten Negativen häufig die Lichter sehr gedeckt sind (d. h. im Positiv kaum Zeichnung haben) würde ich hier eher nach einer eher härteren Grundbelichtung diese Bereiche mit Filter 00 nachbelichten (mittels Kartonmaske).

Hallo Thomas,

ich wollte gestern nicht näher auf Feinheiten eingehen.

Hier folgt die Fortsetzung.

Zunächst zum Thema Pushen habe ich noch eine Anregung. Dein Wert von 1,3 für eine Blende halte ich für zu gering bei Schwarzweißfilmen. Um eine echte Entwicklung nach N+1 (ich bleibe im mir vertrauten Zonensystem, obwohl auch ich es nicht (mehr) wirklich konsequent anwende, weil zu arbeitsintensiv) zu erreichen bedarf es in aller Regel einer Verlängerung um ca. 50% der Entwicklungszeit. Teilweise sogar noch mehr.

Jetzt kommt aber etwas ins Spiel was Du überhaupt nicht bedacht hast: so gut wie kein Film erreicht die auf der Packung angegebene Empfindlichkeit wirklich. Meist liegt sie 2/3 bis 1 Blende darunter. Deine Stufe Push +1 wäre somit in der Realität meist eine Stufe Push +2. Das schafft man mit einer Verlängerung der Entwicklungszeit mal 1,3 niemals. Das Ergebnis wird auf jeden Fall ein zu dunkles Bild sein. Also kein optimales Negativ. Mit hartem Papier oder mit dem Computer mag man es in den Griff bekommen können. Die Tonwerte sind aber eher schwach.

Auch beim Pullen habe ich im Zusammenhang mit Deinen Ausführungen Bedenken; sie sind in meinen Augen ebenfalls deutlich zu hoch bzw. treffen wie dargestellt nicht zu: Zwei Blenden Überbelichtung sind (bei richtiger Filmempfindlichkeit) zu viel. Das geht bei Deinen «Matschmotiven» mit geringem Kontrastumfang vielleicht gerade noch. Du bleibst bei Deiner Lieblingsbeleuchtung quasi immer im kopierbaren Bereich (Belichtungsspielraum des Films). Sobald die Kontraste aber höher werden wird es schwierig. Glücklicherweise kommt Dir zugute dass Du die Filmempfindlichkeit des Herstellers übernimmst welche in Wirklichkeit zu gering ist. Würdest Du tatsächlich zwei Blenden zu reichlich belichten wäre das von erheblichem Nachteil. Bei einigen wenigen Farbnegativfilmen mag das funktionieren wenn man sein Metier in der Dunkelkammer beherrscht oder den Scanner bedienen kann. Das Stichwort lautet «new colour photography». Das war Ende der 90er en vogue. Aber im klassischen Schwarzweißbereich schlägt das in aller Regel fehl.

Gehen wir wieder davon aus dass die tatsächliche Empfindlichkeit nicht der Beschriftung der Packung entspricht dann dürfen wir z.B. einen FP 4 nicht wie 125 belichten, sondern sollten eher 80 oder 64 einstellen. Wenn Du jetzt nach N-1 entwickeln möchtest dann sollten wir am Belichtungsmesser etwa eine halbe Blende (manche nehmen auch + 2/3) zusätzlich korrigieren; nicht mehr! Wir haben somit eine tatsächliche Empfindlichkeit von ca. 40 und nicht wie Du 25.

Du siehst, Du belichtest selbst die Belichtung N-1 in Wirklichkeit noch über. Das macht, wie gesagt, bei «Matschmotiven» nicht viel aus, rächt sich aber wenn die Hochlichter in kopierbare Bereiche gezogen werden müssen. Auf jeden Fall bekommt es weder der Schärfe noch dem Korn.

Viele Grüße

Frau Müller

Hallo Frau Müller, danke für die Details! So weit möchte ich da nicht hinein gehen. Bei Zeit nehme ich mir meinen Artikel aber noch einmal vor, insbesondere weil ich tatsächlich grob von einer Lichtsituation mit diffusem Licht bei Landschaften mit Himmel im Bild ausgegangen bin.

Hallo Thomas,

im Grunde ist das ein weiterer guter Artikel; zumindest im Ansatz. Ich denke Du solltest ihn noch einmal in aller Ruhe überarbeiten.

Was stört mich? Vieles wird in meinen Augen zu flapsig bzw. zu pauschal abgehandelt.

Nur einmal drei Beispiele.

Beispiel, Zitat Thomas: «Wenn Sie eine analoge Kamera mit „simplem“ eingebauten Belichtungsmesser nutzen, werden viele Ihrer Bilder ohnehin „gepusht“ sein, denn solche Kameras belichten gerne unter.»

Ich denke hier verwirrst Du mehr als dass Du Klarheit schaffen wirst. Jeder Belichtungsmesser macht einzig und allein das was er soll. Er mißt die Belichtung. Wenn die Bilder unterbelichtet werden hat das einzig und allein etwas mit der falschen Benutzung zu tun.

Beispiel, Zitat Thomas: «Dabei liebt Film Licht!» Auch diese Aussage halte ich in der im Artikel benutzten Form für gefährlich und viel zu pauschal. Film liebt es RICHTIG belichtet werden! Eine Überbelichtung von Negativfilmen ist zwar weniger schädlich als eine Unterbelichtung, aber man soll es nicht übertreiben. Zum einen werden die Negative schwer bzw. gar nicht mehr kopierbar, zum anderen verlieren die Aufnahmen an Schärfe; auf Überstrahlungen oder Lichthöfe möchte ich erst gar eingehen.

Ich vermute einmal dass Deine Art der Überbelichtung viel mit Deiner Entwicklung und der Verarbeitung zu tun hat. Zunächst aber sei einmal angemerkt dass so gut wie kein Film die auf der Packung aufgedruckte Empfindlichkeit (DIN ISO 6) tatsächlich auch erreicht. Bei Ilford kann man das unzweifelhaft in allen Datenblättern nachlesen. Weiter ist der Gammawert der Gradation von entscheidender Bedeutung. Die Normierung der Filmempfindlichkeit zielt auf ein Gamma von ca. 0,61. Entschuldige, jetzt wird es extrem kompliziert, darum gehe ich auf die Details nicht ein und belasse es bei meiner pauschalen Aussage. Im Grunde genommen finden wir uns in den feinsten Feinheiten des Zonensystems wieder. Das lehnst Du, wie Du an anderer Stelle betontest, ja ab. Ich hingegen habe hier keine Lust eine Vorlesung zu halten. Dieses Vergnügen hatte ich in der Vergangenheit zu oft.

Apropos Zonensystem: Ich finde Deine Begriffe N, N+ und N- ein wenig schwierig im Zusammenhang mit Pushen bzw. Pullen. Verkürzte oder verlängerte Entwicklung finde ich passender. Adams und Archer verbanden mit N (0,+,-) genau definierte Werte. Du hingegen arbeitest mit Schätzwerten von ca. 30%. In der Praxis mag das ja (so lala) hinhauen, aber es führt zu Verwirrungen und gaukelt Vorhersehbarkeit vor.

Weiter finde ich die Aussage «Keine Angst vor Überbelichtung» etwas sportlich. Das entspricht zwar weitestgehend der alten Weisheit ‚belichte reichlich, entwickle kurz‘, ist aber heute nicht mehr sinnvoll; eher sogar von Nachteil.

Beispiel, Zitat Thomas: «Sollen jedoch analoge Fotografien nach konservativen Ansprüchen (hoher Tonwertreichtum, Zeichnung von den Schatten bis hin zu den Lichtern = Fullscale Print) angefertigt werden, dann bietet sich das Pullen an.»

Und abermals ein klares NEIN von mir. In dieser viel zu pauschalen Form ist Deine Aussage auf keinen Fall haltbar. Sie trifft allenfalls zu wenn die Kontraste des Motivs zu hoch für eine «normale» Entwicklung sind. In allen anderen Fällen verschlechtert die Überbelichtung die technische Qualität des Negativs nicht unerheblich und erschwert die Arbeit im Labor.

Ziel ist und bleibt ein Negativ zu erzeugen das sich problemlos auf Papier der Gradation 2 vergrößern läßt (und nicht auf 4 oder gar 5).

Hallo Frau Müller, ich glaube, hier muss ich demnächst noch mal ran, wenn etwas Zeit da ist. Besonders auch die von dir zitierte Formulierung, die meisten internen Belichtungsmesser würden falsch messen, müsste ich noch einmal überarbeiten bzw. konkreter erläutern. Es kommt auf die Lichtsituation an. Danke für den Kommentar.

Hallo Thomas

ich habe gerade deinen Bericht entdeckt. Ich bin blutiger Anfänger in der analogen Fotografie. Durch die falsche Benutzung des Belichtungsmesser habe ich 2 120 Rollfilme mit 1/300 Blende 22 ISO 100 bei praller Sonne belichtet. Lässt sich bei der Entwicklung noch etwas retten?

Hallo Silvia, du wirst den Film bei solch einem Licht um min. zwei Lichtwerte unterbelichtet haben. Die Resultate werden so aussehen, dass die Schatten (dunkle Motivbereiche) nahezu schwarz werden. Alles andere (direkt von der Sonne beschienen) wird in einer Bildbearbeitung noch zu retten sein. Solltest du aber keine Bildbearbeitung vornehmen wollen / können, so würde ich bei der Entwicklung „Push 2“ angeben (gilt vermutlich nur für „richtige“ Labore / nicht für Drogeriemarkt-Entwicklung). Somit werden diese Bildbereiche chemisch um ca. 2 Stufen „angehoben“. Dies wiederum könnte für sehr helle Bereiche riskant sein (sie könnten ausfressen). Die Schatten bleiben ohnehin schwarz. Da kann man im Nachhinein leider nichts machen. Ich empfehle immer, üppig zu belichten und keine Angst vor einer Überbelichtung zu haben (gilt für Negativfilm, nicht für Diafilme): Wie ich bei greller Sonne belichte, hatte ich einmal in diesem Beitrag beschrieben.

Ich habe eine Frage. Ich habe versehentlich einen 3200 ISO Film auf Einstellung ISO 800 belichtet Bzw Fotografiert. Ich dachte, es sei ein HP5 und wollte den um 1 Pushen (mache ich immer so).

Nun muss Ich zwingend pullen richtig? Kann ich das noch retten? Wieviel Blendenzahlen sind das dann? 800 – 1600 – 2400 – 3200 (3) oder 800 – 1600 – 3200 (2)?

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Hallo, keine Bange: Ich vermute, ISO 3200-Filme besitzen eh nur eine tatsächliche Empfindlichkeit von ca. ISO 1000. Ich würde hier ca. um 30% kürzer Entwickeln als vorgegeben. Rein rechnerisch wäre hier um lediglich zwei Blenden „überbelichtet“ worden: 3200 → 1600 (eine Blende) → 800 (zwei Blenden). Hier braucht man keine Sorge haben und einfach etwas kürzer entwickeln. Schlimmer wäre eine Unterbelichtung gewesen.

Was bitte versteht ihr unter analogem Film?

Wie sehr liebt der Film das Licht?

Und warum läßt sich ein Belichtungsmesser „bescheissen“?

Sollten wir nicht ein wenig mehr auf unsere Worte achten?

Ich achte auf meiner Seite durchaus auf die Wortwahl. Bestimmte Begriffe sind dann kursiv gesetzt oder in Gänsefüßchen. „Analoger Film“ ist natürlich doppelt gemoppelt. Diesen Pleonasmus nutze ich, um auch Suchmaschinen zu bedienen bzw. um vom Film (Spielfilm) abzugrenzen. Denn es gibt hier einen Spielfilm namens „Push“, mit dem die ganze Geschichte natürlich gar nichts zu tun hat (glaube ich).

Analoger Film? Gibts auch digitalen? Das wäre mir neu. Nicht, dass ich ihn bräuchte, ich bin mit der Silberfotografie sehr glücklich.

Schöne Feiertage!

Captain Fineweather

www.cpatainfineweather.de

Hallo!

Ich mache es öfter so, dass ich z.B. einen Portra 160-Rollfilm auf ASA 80, die ich im externen Belichtungsmesser meiner Hasselblad eingestellt habe, belichte. Entwickeln (ich besitze kein eigenes Labor) lasse ich den Film dann normal. Die Ergebnisse sind eigentlich akzeptabel. Frage: Kann man in diesem Fall mit einer anderen Entwicklung des Filmes noch mehr herausholen und wenn ja, welche Anweisungen benötigt das Labor in einem solchen Fall von mir?

Mit freundlichen Grüßen

Karlheinz Wedl

Hallo und Danke für den Kommentar!

Durch eine geänderte Entwicklung (= länger / kürzer) kann das Labor den Kontrast des Filmes verändern (nicht aber die Schattenzeichnung, wie manchmal angenommen).

Das heißt: Sind die Negative häufig flau, so wäre eine Anweisung „Push“ sinnvoll. Kommen sie jedoch häufig zu hart zurück, wäre eine Anweisung „Pull“ sinnvoll.

Man muss hierbei aber auch bedenken, dass ein Negativ erst einmal nur ein „Zwischenbild“ ist bzw. die Basis für eine spätere Positivanfertigung. Bei diesem Schritt kann / muss man ja auch den Kontrast steuern.

„Push“ würde ich hier nur anwenden, wenn der Motivkontrast aller Bilder auf dem Rollfilm sehr gering ist (diffuses Licht). So kommt man der nachträglichen Positivanfertigung sozusagen schon einmal entgegen (eventuell hat man hier einen Vorteil von weniger „schmutzigen Grauwerten“, wenn man dies schon bei der Negativentwicklung berücksichtigt anstatt später im Positivprozess den Hebel ansetzt).

Ist der gesamte Film jedoch bei „knalligem“ Licht belichtet, kann man dementsprechend über ein „Pull“ nachdenken. Gibt es einen Mix aus verschiedenen Eigenkontrasten der Motive (was häufig der Fall ist) würde ich ganz normal entwickeln lassen.

Sie haben bei der Hasselblad ja die gute Möglichkeit, Magazine zu verwenden. Viele Fotografen nutzen hier eines für diffuses Licht (Push [oder auch „N+1“ / „N+2“ genannt]), eines für hartes Licht (Pull [oder auch „N-1“ / „N-2“ genannt]) und ein drittes für normale Motivkontraste („N“). In allen ist hierbei der gleiche Film geladen.

Ich selbst komme mit der ganz normalen Entwicklung zu guten Ergebnissen und passe den Motivkontrast später in der Bildbearbeitung (Dunkelkammer oder Computer) an. Nur wenn tatsächlich ein ganzer Rollfilm durchgehend mit harten (bzw. weichen) Eigenkontrasten belichtet wurde, wende ich eine Push- bzw. Pullentwicklung an. So habe ich weniger Aufwand in der darauf folgenden Bildbearbeitung. Im Zweifel entwickele ich immer etwas kürzer. Da man durch eine zu lange Entwicklung (Push) riskiert, dass einem die Lichter ausreißen, wenn der Motivkontrast ein höherer ist.

Es ist an dieser Stelle noch anzumerken, dass die Qualität einer Fotografie sehr viel mit der Ausarbeitung im Positivprozess zu tun hat. Bei „normalen“ Dienstleistern wird dieser mit Automatiken geregelt. Hier wäre bereits ein exakt auf den Motivkontrast hin entwickeltes Negativ tatsächlich sinnvoll. Vielleicht probieren Sie es einmal mit der „Drei-Magazin-Methode“ an der Hasselblad.

Viele Grüße zurück!

Ich finde das alles sehr schön erklärt, ein Punkt irritiert mich aber doch.

Im Text heißt es, höhere Verdünnungen sind beim pullen besser, auf der Seite von Digital Truth gibt es bei der vorgeschlagenen Kombination aber auch eine 1:3 Verdünnung.

Wäre die nicht besser? Oder habe ich da einen gedanklichen Fehler gemacht?

Hi Markus, hier passt doch alles bzw. deckt sich mit meinen Einschätzungen: Ein „Rezept“ bei Digitaltruth schlägt also eine hohe Verdünnung (1+3) von D-76 vor, wenn der Film (Ilford HP5+) um eine Blende gepullt werden soll. Die Zeit ist entsprechend lang (14 Min.). Das klingt für mich schlüssig.

1+3 ist ja eine hohe Verdünnung (ein Teil Entwickler + 3 Teile Wasser statt gar kein zusätzliches Wasser [Stock-Verdünnung / Stammlösung]).

Hallo Thomas

ein kleiner Fehler hat sich eingeschlichen- schneller gedacht, als getippt:

Als Negativentwickler soll hier für den Ilford HP5+ Kodak D76 als Einmalentwickler im Ansatz 1+1 verwendet werden. Digitaltruth schlägt bei einer ENTWICKLUNGSZEIT von 20 °C eine Entwicklungszeit von 13 Minuten vor (wahrscheinlich bei einer Kippbewegung der Dose jede 30 Sekunden)

das muss Entwicklungstemperatur heißen (kannst den Kommentar gerne löschen)

liebe Grüße Regine

Hallo Regine, vielen Dank für den Hinweis! Ich habe es korrigiert.