Fotografieren bei praller Sonne: So belichte Ich bei gleißendem Licht richtig

Pralle Sonne ist mir ein sehr ungünstiges Licht zum Fotografieren: Sie verursacht viele, viele Schatten, die bei einer Fotografie sehr unruhig und „hart“ wirken. Hier zeige ich, wie ich dies zu umgehen versuche, indem ich einfach ungewöhnlich lange belichte.

Seit circa zwei Jahren vermisse ich einen Song im Radio – den von Rudi Carrell (Wann wird es mal wieder richtig Sommer). Die Sache hat sich ja nun etwas geändert und wir bekommen – zumindest in den Sommermonaten – reichlich Sonne satt ab. Was das Malen mit Licht anbelangt, das Fotografieren, ist dies aber – je nach Geschmack und Sujet natürlich – etwas ungünstig: Derlei hartes Licht (zumindest in den Mittagsstunden) ist wohl nur den wenigsten Motiven zuträglich: Das ist kein weicher Pinsel mit zartem Verlauf – Bei solch praller Sonne visualisiert man eher doch so etwas wie das Rattern einer Schreibmaschine.

Fotografiert man im Fotostudio mit Kunstlicht, wird man selten die nackten Spots einsetzen. Eher nutzt man Softboxen oder große Durchlichtschirme, um das punktuelle Blitzlicht deutlich weicher zu gestalten. In der Natur hilft uns hier eine schöne Wolkendecke: Sie softet das Sonnenlicht und verteilt es „demokratisch“ über das gesamte Motiv. Bei einer einzigen punktuellen Lichtquelle (die freistehende Sonne) sieht dies aber anders aus: Von vielen Motivelementen wird sie grell reflektiert. Gleichzeitig entstehen viele, viele schwarze Schatten ohne jegliche Struktur: Ein doch recht unharmonisches Ensemble. Sicherlich gibt es Motive, denen steht so ein Licht sogar gut.

Ich wollte doch einmal ausprobieren, inwiefern ich hier mit einer verlängerten Belichtung das pralle Sonnenlicht zur sonnigen Mittagsstunde auf einer Fotografie „besänftigen“ kann. Und: Muss man überhaupt vor Überbelichtung Angst haben? Verwendet wurde eine 6×6-Kamera mit Weitwinkelobjektiv (dies ist nebensächlich) und ein 160-ISO Farbfilm (der Kodak Portra, den ich gerne nutze). Also: Auf aufs Testgelände (dort stört keiner):

Keine Angst vor Überbelichtung

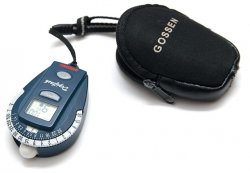

Zunächst hielt ich meinen Belichtungsmesser einfach in die Landschaft und simulierte somit eine reguläre Objektmessung, wie sie auch ein interner Belichtungsmesser in der Kamera vornimmt (die Reflexion vom Motiv wird gemessen):

ISO 160; Blende 16; 1/250 Sekunde; Diese Aufnahme musste später künstlich sehr aufgehellt werden, damit sie überhaupt noch ansehnlich ist. Man sieht dies an den „blassen“ Schatten bzw. daran, dass kein richtiges Schwarz vorhanden ist. Der Belichtungsmesser hatte sich bei dieser Messmethode geirrt und zu knapp gemessen.

Sie sehen hier zweierlei: Einmal dass ich den Belichtungsmesser beim Messen etwas nach oben richtete. Hiermit simulierte ich eine Messung durch das hier eingesetzte Weitwinkelobjektiv. Denn dieses hätte einen internen Belichtungsmesser (in der Kamera) nämlich mit den Lichtinformationen des [hellen] Himmels versorgt, was (und dies ist der zweite Punkt) zu einer Unterbelichtung von ca. zwei Lichtwerten (EV) führt: Die Schatten unter den Bäumen, im Buschwerk dieser Brache besitzen kaum noch Zeichnung. Der Kontrast ist viel zu hoch. Das Bild wirkt durch die vielen strukturlosen Bereiche unruhig.

Also benutze ich den Handbelichtungsmesser so, wie er eigentlich gedacht ist – nämlich zur Lichtmessung mit der integrierten Kalotte:

ISO 160; Blende 16; 1/60 Sekunde

Solch ein Handbelichtungsmesser besitzt eine Kalotte, mittels der das tatsächliche Licht gemessen werden kann.

Vergelichen Sie hierbei nicht die Helligkeit sondern wie Schattenbereiche durchgezeichnet sind und inwiefern Flächen weniger „grell“ erscheinen (weil sie in der Nachbearbeitung nicht künstlich in der Helligkeit angehoben werden mussten).

Bei dieser zweiten Messmethode wird nicht das vom Motiv reflektierte Licht gemessen (was je nach Motiv-Eigenhelligeit zu einer Verzerrung führt) sondern das reine (aufs Motiv fallende) Licht selbst. Diese Methode ist stets der ersteren vorzuziehen, geht aber nur mit externem Handbelichtungsmesser. Hier maß ich anstatt einer Belichtungszeit von 1/250 Sekunde nur noch 1/60 Sekunde (bei Blende 16). Plötzlich sind die Schatten (Bäume) besser durchgezeichnet und das Korn wird weniger verrauscht abgebildet. Auch die vielen Blätter werden differenzierter abgebildet (und verschwimmen nicht im Matsch). Besagte Schatten sehen Sie hier am besten ganz hinten links neben dem Gebäude und unter dem Baum rechts.

Es sollte aber noch etwas weiter experimentiert werden:

ISO 160; Blende 16; 1/15 Sekunde

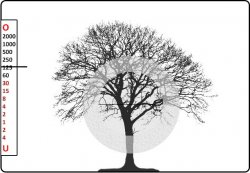

Vielleicht kennen Sie den Spruch: »Belichte auf die Schatten. Entwickele auf die Lichter.« Ja und dies tat ich dann auch. Ich stellte mich mit dem Handbelichtungsmesser in die Schatten, nämlich unter den vorderen Baum. Hier nahm ich dann wieder eine Lichtmessung via Kalotte vor. Pralle Sonne, ISO 160, Blende 16 und solch eine lange Belichtungszeit von 1/15 Sekunde? Natürlich: Das schafft ein Negativfilm durchaus! Auch meinem Scanner (Epson V750) war dieses Negativ keinesfalls zu dicht.

Vielleicht kennen Sie auch die Sonne-16-Regel. Danach hätte man hier lediglich bei 1/125 Sekunde fotografieren müssen. Dies hätte aber eine starke Unterbelichtung der schattigen Bereiche bewirkt (siehe erste Aufnahme oben). Denn diese Regel bezieht sich ja nur auf direkt von der Sonne beleuchtetes Terrain.

Negativfilm ist wie ein Schwamm für Licht: Keine Angst vor einer Überbelichtung. Lesen Sie auch, wie Sie ohne Handbelichtungsmesser besser belichten können.

Betrachten Sie bei diesem Beispielbild die hinteren Bäume: Plötzlich tauchen hier – durch eine „Überbelichtung“ (dieser Begriff ist bewusst in Gänsefüßchen gesetzt) – viele weitere Strukturen auf: Die Fotografie wirkt somit bei diesem Sonnenwetter noch harmonischer als die ersten beiden Versionen mit je knapperer Belichtung.

Es wurde hier also „auf die Schatten belichtet“, dass auch diese noch genügend Durchzeichnung erhalten. Und was heißt hier „nach den Lichtern entwickeln“? Im Scan-Programm bzw. in der nachträgliche Bildbearbeitung (des „Roh-Scans“) wurde eine Gradationskurve (oder eine Tonwertkorrektur) angewandt, die die Lichter deckelte: Diese reißen keinesfalls aus, wie man ja hier auch sehen kann. Mit anderen Worten: Negativfilm besitzt einen sehr hohen Kontrastumfang. Er kann auch die grellsten Lichter speichern, die man später in der Bildbearbeitung wieder zutage bringen kann – Bei gleichzeitiger hohen Durchzeichnung der Schatten (= kontrastmildernd). Meiner Erfahrung nach ist hier Farbnegativfilm sogar modernen Digitalkameras noch überlegen. Noch besser wäre es für diese reichhaltige Belichtung gewesen, wenn ich dem Labor mitgeteilt hätte, dass die den Film dort um „Pull -2“ (also verkürzt) entwickeln sollen. Da ja aber die anderen Motive auf dem Film normal belichtet worden sind, verzichtete ich darauf. Denn meine Aufnahmen auf dem selben Film mit geringem Motivkontrast (bedeckter Himmel) wären dann viel zu „flau gekommen“.

Obacht: Dies (die reichhaltige Belichtung) wird bei Diafilmen (also diese Filme, welche bereits ein [transparentes] Positiv zeigen) nicht in diesem Maße funktionieren, da deren Kontrastumfang geringer ist als bei (Farb-) Negativfilmen. Auch bei geringer empfindlichen Filmen (50 ASA) wäre ich hier nicht so großzügig, was die Belichtung anbelangt. Je geringer der ISO-Wert, desto geringer ist hier für Gewöhnlich auch der Belichtungsspielraum. Dem Kodak Portra zumindest und anderen Negativ-Filmen ab 100 ASA kann man sehr viel Licht geben.

Und das um + 2 EV länger (als normal) belichtete Foto – 1/15 Sekunde. Es wurde im Anschluss noch etwas bearbeitet (Nachbelichten via Photoshop / etwas selektive Farbkorrektur). Dieses Bild wurde üppig um ganze vier Blenden länger belichtet als das erste (unterbelichtete). Auch in den dunkelsten Bildbereichen gibt es nun Zeichnung. Und: die hellsten Bereiche haben weiterhin Zeichnung bzw. sind nicht ausgefressen.

Weniger Filmkorn höhere Auflösung

Wir schauen uns noch Details an, denn jetzt wird es noch einmal interessant:

Dies ist jenes der unterbelichteten Aufnahme:

Jetzt das eigentlich korrekt belichtete Detail:

Und nun die Aufnahme, die wirklich üppig belichtet wurde:

Hier geht es natürlich auch um die Schattenzeichnung (z. B. in den Holzleisten), aber jetzt konkret um das abgebildete Korn bzw. um die Zeichnung der feinen Strukturen (Mauerwerk):

Hier verhält es sich also genau so wie bei einer Digitalkamera. Eine zu knappe Belichtung (bzw. ein zu hoher ISO-Wert) führt zu schmutzigen Bilddetails. Gerne wird so etwas bei der analogen Fotografie immer auf den verwendeten Scanner geschoben. Dabei steuern Sie so etwas mit der Lichtmenge bzw. mit der Belichtung:

Wird ein Film bewusst knapp belichtet, erhalten nur die besonders großen und daher empfindlicheren Silberhalogenidkörner in der Emulsionsschicht genügend Licht, um zu reagieren. Daher werden auch bei der Entwicklung später verstärkt die größeren Körner in den Vordergrund treten und das Gesamtbild maßgeblich prägen.

Marwan El-Mozayen in der PhotoKlassik Nr. IV.2018, Artikel „Entwicklungshilfe“

Gleichzeitig werden helle Bildelemente „überbelichtet“ sein. Aber dies alles schluckt unser Film: Diese Informationen sind vorhanden und können in der nachträglichen Bearbeitung wieder hervor geholt werden – notfalls mittels partiellem Nachbelichten.

Strapaziertest für die Lichtdichtungen

Wenn die Kamera über eine halbe Stunde auf dem Stativ in praller Sonne steht (wie hier), ist dies immer ein gehöriger Strapaziertest für die Lichtdichtungen. Dies sind ja dünne Schaumstoffstreifen, die sich auf der Rückseite unter der (aufklappbaren) Rückwand befinden und dafür sorgen, dass kein Sonnenlicht ins Innere gelangen kann. Insbesondere bei herrlich Sonnenschein kommt es bei abgenutzten Lichtdichtungen / bei alten Kameras zum berüchtigten Lichteinfall. Dies sieht man später sofort an helle Lichtspuren, die sich von den Rändern her ins Bild fressen.

Bei einige Geräten konnte ich die Lichtdichtungen einfach mit Moosgummi selbst auswechseln. Es gibt hier im Handel (manchmal über Ebay) aber auch für bestimmte Kameras zugeschnittene Sets mit besserem Dichtungsmaterial.

Bildbearbeitung Hinweis für Fotos verkleinern

Es gibt bei solchen Motiven mit hohen Detailkontrasten („Mikrokontrast“) noch eine weitere Besonderheit zu beachten – und zwar was die Bildbearbeitung anbelangt. Insbesondere sei an dieser Stelle das Verkleinern der (großen) Scans in z. B. ein webfähiges Format angesprochen. Oftmals wird hier (z. B. via Photoshop) mit der Methode „bikubisch automatisch“ oder „bikubisch schärfer“ verkleinert, damit feinste Strukturen nicht untergehen. Von diesen Strukturen gibt es aber bei solchen Bildern (durch das punktuelle Sonnenlicht) eine so hohe Vielzahl, dass es oftmals besser aussieht, wenn man beim Verkleinern der Bilder auf das Verstärken dieser Kanten verzichtet: Hier wähle ich im Dialogfenster „Bikubisch glatter“ oder „Bilinear“ aus. Mittels dieser Verkleinerungsmethode wirken die in den Maßen herunter gerechneten Bilder nämlich etwas weicher bzw. „harmonischer“.

Zitat: «Ich dachte, hier greift ein ähnlicher Effekt wie bei unvergüteten Objektiven, bei denen bei recht langer Belichtung die Schatten durch Streuung / Beugung (?) günstigerweise noch aufgehellt werden.»

Hallo Thomas,

der Effekt ist völlig anders. Streulicht macht sich besonders in den Schatten oder Mitteltönen bemerkbar.

Bei einem Diffusionslichthof werden aber zunächst die Lichter betroffen. Je länger man belichtet umso mehr betrifft es auch die Mitteltöne oder gar die Schatten.

Wie schon gesagt werden aus kleinen hellen Punkten Scheibchen. Helle Flächen werden größer.

Vielleicht ist es Dir schon einmal aufgefallen daß hin und wieder helle Himmelsflächen über das eigentliche Bildfeld strahlen. Das sieht man gut auf den Negativen. Die belichtete Fläche ist bei Kleinbild nicht mehr 24×36. Oftmals reicht die Schwärzung bis in die einbelichteten Negativnummern. Das Foto strahlt über den Bildrand. Es gibt keine klare Abgrenzung mehr.

Fazit: Diffusionslichthöfe kosten Schärfe. Diese werden durch Überbelichtung verstärkt.

Ja, kenne ich. Danke!

Hallo Thomas,

ich mag ja ungern als Besserwisserin dastehen, aber das mit den Diffusionslichthöfen scheinst Du verwechselt zu haben.

Bei einem D. handelt es sich um Beugung an feinen Kornspalten und Reflexion an den Bromsilberkristallen innerhalb der Schicht. Nicht nur die Kristalle im Abbild eines leuchtenden Punktes, sondern auch die darum liegenden Körner werden allmählich belichtet. Aus einem Punkt wird also ein Scheibchen.

Bei einem D. spielt sich alles in der Schicht ab. Mit vagabundierendem Licht im Kameragehäuse hat es nichts zu tun.

Ich hoffe ich konnte ein wenig zur Klarheit beitragen.

Trotz der kleinen Fehler finde ich Deinen Blog weiterhin gut gemacht. Auch in Zukunft wünsche ich Dir viel Erfolg.

Hallo Frau Müller, danke fürs Erklären! Ich dachte, hier greift ein ähnlicher Effekt wie bei unvergüteten Objektiven, bei denen bei recht langer Belichtung die Schatten durch Streuung / Beugung (?) günstigerweise noch aufgehellt werden.

Zitat Thomas: «Meinen Testbildern nach erlangt man diese Schärfe hier erst, indem man eine Unterbelichtung verhindert.»

Hallo Thomas,

das möchte ich in Frage stellen. Wenn ich mir Deine drei Auschnittsvergrößerungen anschaue habe ich den Eindruck dass das mittlere Bild (+/- O LW) deutlich schwächer aufgelöst ist als die beiden anderen.

Ich glaube Dir dass Du beim Scannen alles richtig gemacht hast. Wenn dem so ist, dann liegt die Ursache für die «Unschärfe» sicherlich nicht beim Film. Gerne glaube ich dass das eine oder andere Filmmaterial durch reichliche Belichtung feinkörniger wird, aber dass es an Auflösungsvermögen gewinnt erscheint mir unlogisch. Ich tippe auf Vibrationen während der Aufnahme. Sei es der Spiegel, der Verschluß oder Wind/Lastwagen/Zug oder was weiß ich.

Zur weichen Didaktik: Wenn es um das Zonensystem geht läufst Du bei mir offene Türen ein. Ich halte es für «schwierig» in der Handhabung und benutze es aus Überzeugung nicht; oder nur in winzigen Ansätzen. Filme werden hier weder ausgemessen noch Graukeile belichtet oder anderer Firlefanz veranstaltet. Aber die Methode der Belichtungsmessung sollte man sich einmal anschauen.

Bis heute verstehe ich nicht warum die Leute sich vor dem Zonensystem fürchten und worin die Schwierigkeit liegen soll. Ich habe eher den Verdacht dass nicht wenige Hobbyfotografen schlicht zu faul zum denken sind (oder einfach nur zu blöd).

Zitat Thomas: «Es soll gezeigt werden, dass man bei Filmnegativmaterial selten Bange vor einer Überbelichtung zu haben braucht.»

Zugegeben, das funktioniert bei diesem Motiv gut. Du hast keine extremen Hochlichter im Motiv. Aber wo sind die Grenzen? Schaffst Du 5 oder gar 7 Blenden über Neutralgrau noch mit Zeichnung/leichter Deckung?

Wie sieht es bei Motiven mit extrem hellen Bildteilen aus? Ich denke an Innenräume mit Fenstern. Gerade solche Situationen sind ja der Grund wieso ich meine Künstlerportraits auf Film aufnehme. Hier zeigt der Film noch Vorteile gegenüber dem Sensor.

Ab wann begegnet man Diffusionslichthöfen?

„Ab wann begegnet man Diffusionslichthöfen?“

Ein interessanter Einwand. Konkret bei mir aus eigener Erfahrung: Eine Kamera mit eher schlechter innerer Anti-Reflex-Beschichtung in Kombination mit einem offenbar nicht so ganz gutem Weitwinkelobjektiv, noch konkreter: alte Ostblock-Mittelformatkamera. Da „schwirrt“ es schon recht leicht bei üppiger Belichtung. Das ist ärgerlich: Mit viel Mühe bekomme ich das digital retuschiert. Analog bekäme ich das nicht hin. Besonders fies wird es hier, wenn Licht durch Baumwipfel fällt, während man auf die Schatten unter ihnen belichtet. Bei meiner alten Kiev 60 (die ich sogar sehr schätze) und dem DDR-Flektogon (ebenso) habe ich hier aber bisher keine Probleme gehabt. Aber auch bei dieser Kamera überlege ich mir, dass ich mich da nicht besser einmal nach so einer Art schwarzem „Samt“ zum Auskleiden umsehe. Ich glaube, Brenner hat / hatte so etwas mal im Angebot. Gefühlt wütet dann das viele „eingefangene“ Licht darin herum wie ein Flaschengeist. Edit: Mittlerweile löse ich so etwas mit Tafellack.

Hallo Thomas,

auch mit diesem Beitrag tue ich mich ein wenig schwer.

Im Grunde machst Du doch nichts anderes als es schon Archer/Adams vor Jahrzehnten taten. Du wertest Helligkeitsunterschiede in Deinem Motiv aus und gewichtest sie. Das kann man entweder mit Deiner Schätzmethode oder mit einem Belichtungsmesser der Details anmessen kann.

Wenn Du – um bei Deinen Beispielsbildern zu bleiben – die Schattenpartie unter den Bäumen heller haben möchtest dann muß man länger belichten. Da Du Negativfilm verwendet hast empfahl es sich auf die Schatten zu achten. Ob es noch für die Hochlichter reicht entscheidet sich dann durch die Wahl des Films oder die Entwicklung; zumindest bei Schwarzweißfilm (bei Farbe geht es nur sehr beschränkt).

Nun zu den Ergebnissen:

Ich schaute mir lange die gezeigten Ausschnitte Deiner Fotos an. Irgendwie komme ich damit überhaupt nicht klar. Das sehr knapp belichtete Foto zeigt erstaunlich wenig Zeichnung in den hellen Partien der sonnenbeschienenen Backsteinstruktur (links neben der Schmiererei). Da hätte ich erwartet deutlich mehr Ziegelsteine erkennen zu können. Insbesondere im Vergleich zum mit 4 Blenden stärker belichteten Negativ. Dieses ist nicht nur schärfer (als die Normalbelichtung) sondern auch erheblich besser (digital) bearbeitet.

Apropos unscharfes Foto (bei 1/60s). Mir fällt hier spontan das Stichwort Spiegelvorauslösung ein.

Weiter provozieren Überbelichtungen Farbverschiebungen die man nur sehr schwer korrigieren kann. War das nicht gerade das Ziel der sog. «Neuen Farbfotografie» wie sie vor 25 Jahren von Jungen Wilden betrieben wurde? Man nehme einen weichen Farbnegativfilm und belichte ihn bis an die Schmerzgrenze über, um die hellen, blassen Ergebnisse zu gelangen? Bei manchen Motiven und Themen funktonierte das genial. Die Ergebnissen waren toll und belebten die Fotokunst.

Zusammengefaßt möchte ich für mich feststellen dass mir das «richtig» belichtete Negativ am besten gefällt. Es erscheint am harmonisten von den Kontrasten, Farben und der Helligkeitsverteilung. Auf voll durchgezeichnete Schatten kann ich bei diesem Motiv gut verzichten zumal sie null Informationen enthalten. Sie geben dem Bild aber Tiefe. Wäre es jetzt noch scharf und farblich gut ausgearbeitet würde ich mich für dieses Foto entscheiden. Vielleicht noch einen Versuch mit 1 LW heller, aber das wäre dann reine Geschmackssache.

Hallo Frau Müller, auf dieser Seite möchte ich eine „weiche“ Didaktik anwenden. Will sagen: Kein Adams (obgleich der ja noch gut verständlich ist), keine Schaubilder von der Struktur eines Filmes unter dem Mikroskop usw. Hier bin ich eines schönen Sommertages einfach raus gegangen und hatte einige Probeaufnahmen angefertigt. Allerdings hatte ich diese, du bemerkst es schon, später so am Computer bearbeitet, dass je das für mich Beste heraus zu holen ist. Kern ist hier die Schattenzeichnung, die man sich daheim mehr oder eben weniger abholen kann bzw. der damit einhergehende lokale (geringe [hier positiv konnotiert]) Kontrast bei solch einer harschen Beleuchtung. Es soll gezeigt werden, dass man bei Filmnegativmaterial selten Bange vor einer Überbelichtung zu haben braucht. Dass die üppiger belichteten Aufnahmen schärfer erscheinen, hatte mich auch überrascht. Ich achte immer penibel auf die Planlage (beim Scannen) und am Objektiv wurde je Aufnahme nichts geändert. Meinem Testbildern nach erlangt man diese Schärfe hier erst, indem man eine Unterbelichtung verhindert.