Einrichten einer eigenen Dunkelkammer für S/W-Fotos

Das Selbstvergrößern der eigenen S/W-Negative bzw. das „Ausbelichten“ auf echtem Fotopapier gehört zu den spannendsten und schönsten Arbeiten innerhalb der analogen Fotografie. Allein: Man benötigt hierzu eine kleine Dunkelkammer. Wie man diese einrichtet und was man hierzu alles an Geräte und Zubehör benötigt, erklärt dieser Artikel ausführlich.

Hinweis: Wenn man lediglich S/W-Filme entwickeln möchte (aber keine Papierbilder), benötigt man eine Dunkelkammer nicht unbedingt.

Hinweis: Wenn man lediglich S/W-Filme entwickeln möchte (aber keine Papierbilder), benötigt man eine Dunkelkammer nicht unbedingt.- Der richtige Raum

- Der Vergrößerer

- Die Zeitschaltuhr

- Der Vergrößerungsrahmen

- Die Fokussierhilfe

- Die Dunkelkammerlampe

- Kontrastfilter

- Staub und Fingerabdrücke mit diesen Utensilien vermeiden

- Chemieschalen, Mensuren und Vorratsflaschen

- Ein genaues Thermometer

- Trockenklammern

- Laborzangen

- Chemie und Fotopapier

- Weiteres Zubehör

- Zusammenfassung

Dieser Beitrag ist Teil der übergeordneten Seite ➥ So entwickeln man Fotos und Filme selbst: Die Übersicht.

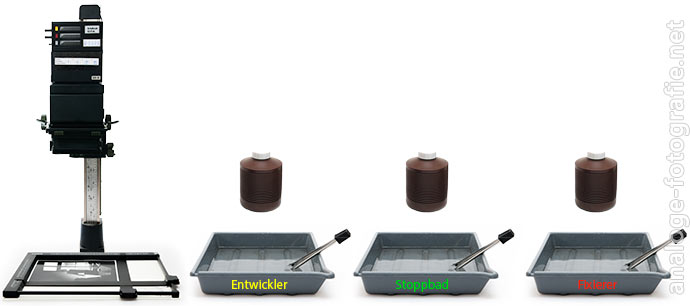

S/W-Fotos lassen sich recht einfach selbst entwickeln: Nacheinander durchwandert das zuvor belichtete Fotopapier drei Chemiebäder und wird anschließend in einer Wanne gewässert.

Sie haben die Ausrüstung bereits komplett zusammen? Dann fehlt Ihnen nun vielleicht die ausführliche Schritt für Schritt Anleitung Fotos abziehen – Negative vergrößern – Bilder entwickeln.

Zunächst soll in wenigen Worten erklärt werden, was man in einer eigenen Dunkelkammer eigentlich macht: Das S/W-Negativ, welches Sie zuvor vielleicht selbst entwickelt haben, wird in einen sogenannten Vergrößerer gelegt. Dieser ist eine Art „Projektor“, welcher das Negativ auf ein Grundbrett (oder einfach auf den Tisch) projiziert – und zwar freilich in einem weit größeren Format als es das Negativ selbst besitzt – Es wird vergrößert. Auf diesem Tisch liegt nun ein lichtempfindliches, ganz spezielles Fotopapier, welches durch die Projektion belichtet wird. Anschließend wandert das Papier nacheinander durch drei Chemie-Bäder: Es wird entwickelt. Dies alles passiert im Dunkeln bzw. bei Rotlicht. Denn unsere Augen sind für dieses rote Dunkelkammerlicht zwar empfindlich (wir sehen dabei), das Fotopapier ist hierfür jedoch immun.

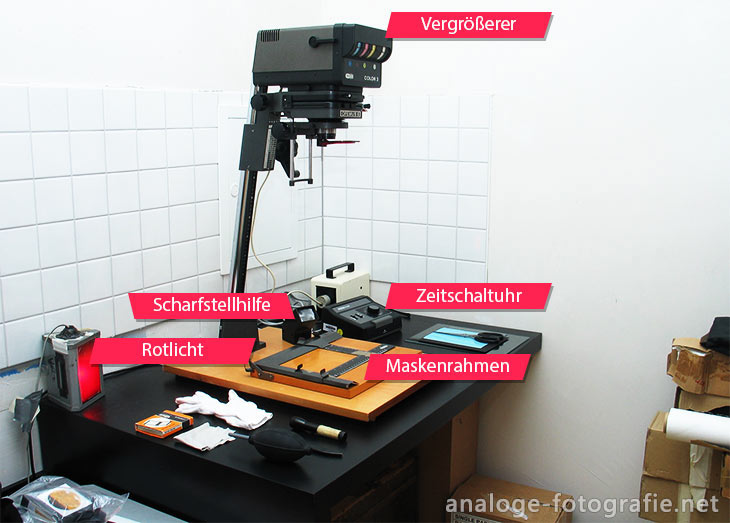

Die wichtigste Ausrüstung der Dunkelkammer für den „Trockenbereich“.

Bereits nach dem ersten Bad kommt langsam das Bild zum Vorschein. Zuletzt wird das Fotopapier nur noch gewässert. So einfach funktioniert dies. Sie erhalten einen individuellen Handabzug. Ein solcher Abzug z. B. im Format A2 ist um einiges günstiger als ein Druck und natürlich eine Handarbeit, ein Unikat.

Bis man den noch nassen Abzug nach der Schlusswässerung in den Händen halten kann, benötigt es noch etwas Vorarbeit.

Insbesondere dem Anfänger sei jedoch ans Herz gelegt, sich den nun sehr ausführlichen Text durchzulesen, welcher auf jedes Detail einer „soliden“ Ausstattung einer eigenen kleinen Dunkelkammer für S/W-Abzüge eingeht:

Die zwei wichtigsten Utensilien: Ein Vergrößerer und eine Chemieschale. Zum Einrichten einer kleinen Dunkelkammer für S/W-Abzüge bedarf es nur einer Grundausrüstung, die auf dem Gebrauchtmarkt günstig zu erwerben-, jedoch weiterhin auch als Neuware erhältlich ist.

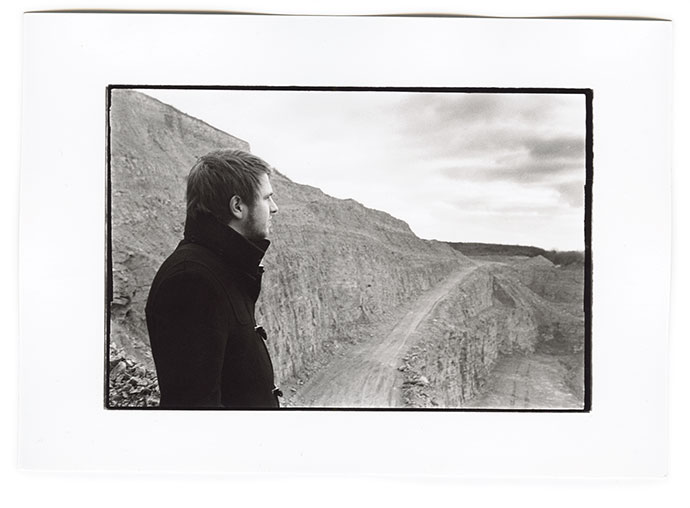

Mehrere selbst entwickelte Fotos

Es stellt sich dem Anfänger, der darauf brennt, endlich eigene S/W-Handabzüge anfertigen zu können, nun sicherlich die Frage, was man zum Einrichten einer Dunkelkammer eigentlich benötigt. Hier soll nun schrittweise auf die tatsächlich nötigen Materialien und Geräte eingegangen werden. Der Autor vermeidet gewisse Fachbegriffe und geht auf alles verständlich ein. Daher ist dieser Artikel auch etwas länger ausgefallen.

Wenn man nur eher kleinere Formate im Fotolabor belichtet, passt die gesamte Ausrüstung für die Dunkelkammer in zwei Bananenkartons! Nur die Säule des Vergrößerers, dessen Grundbrett und ggf. der Vergrößerungsrahmen passen nicht mehr hinein.

Losgehen soll es zunächst mit der Frage nach einer geeigneten Räumlichkeit für die eigene, kleine Dunkelkammer:

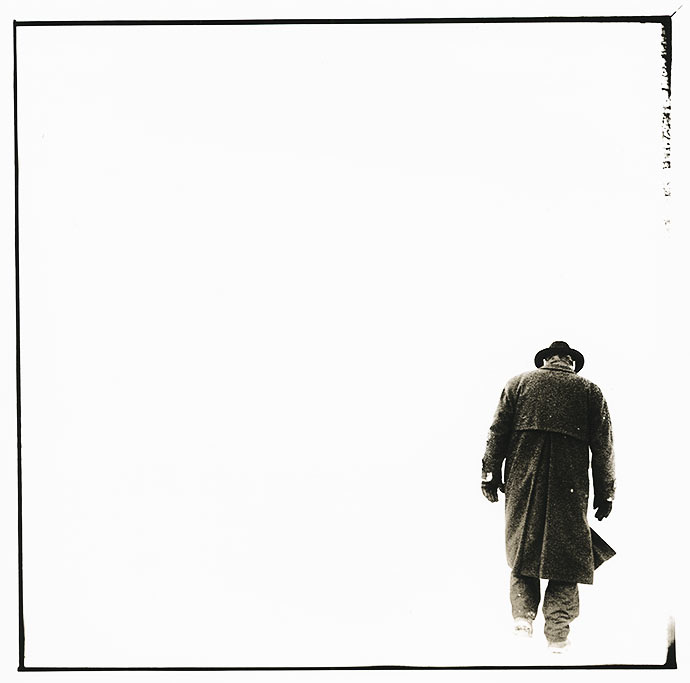

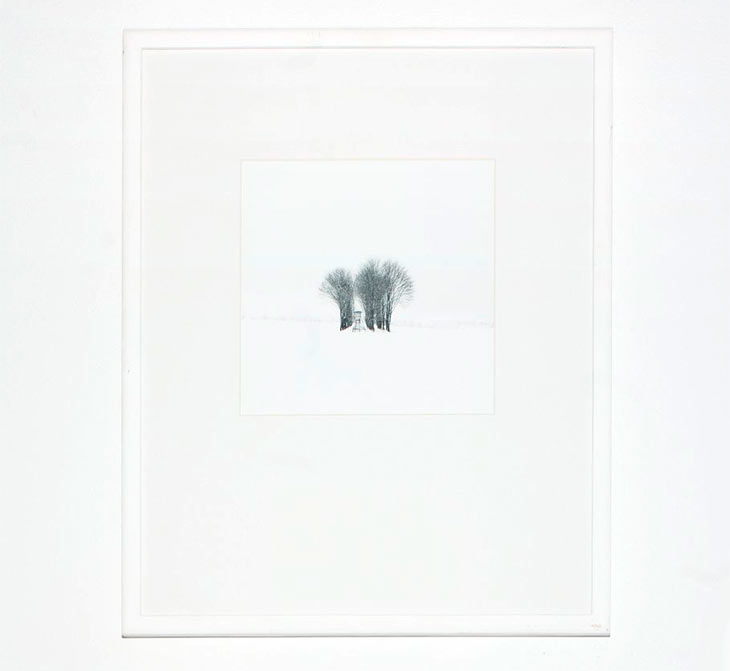

Bis eine S/W-Fotografie sauber von Hand ausgearbeitet ist, bedarf es viel Übung, Disziplin und eine entsprechende Laborausrüstung. Das Ergebnis – gerahmt hinter einem Passepartout – überzeugt auf ganzer Linie. Es ist hierfür jedoch keine teure Spezialtechnik nötig – genau so, wie man gute Fotografien auch mit einer simplen analogen Kamera anfertigen kann, ohne dass man dabei auf bestimmte Marken angewiesen sein muss.

Der richtige Raum

Ihre Dunkelkammer muss lichtdicht sein! Damit wird Ihnen nichts neues erzählt und das Wort „Dunkelkammer“ beinhaltet diese Feststellung freilich. Ein idealer Raum ist ein Badezimmer ohne Fenster. Die meisten Bäder besitzen sicherlich mindestens ein solches und dieses muss (temporär) lichtdicht abzudichten sein. Hierzu gleich mehr.

Was den Platz anbelangt kommt es ganz auf die Größe der später anzufertigenden Handabzüge an! Wenn Sie nur kleine Formate im Format von beispielsweise 18×24 cm vergrößern möchten, dann werden Sie nur relativ kleine Chemie-Schalen („Wannen“) benötigen und somit relativ wenig Platz (siehe auch → Dunkelkammer auf kleinem Raum). Vier Quadratmeter sollten es jedoch schon sein. Bei größeren Bildformaten werden Sie mit entsprechend großen Chemiewannen arbeiten. Dann benötigt man einfach mehr Abstellfläche. Falls Sie eine temporäre Dunkelkammer einrichten möchten (z. B. im Badezimmer), dann empfiehlt es sich, z. B. eine alte Tür auf zwei „Böcke“ zu legen. Damit hätten Sie sich bereits die Grundlage für ein bequemes Arbeiten ermöglicht: eine schöne große Arbeitsfläche auf welcher der Vergrößerer aufgestellt werden kann und daneben drei (größere) Chemieschalen. Üblich ist auch das legen eines großen Bretts über einer Badewanne. Eine solche ist dann auch ideal dazu geeignet, die Fotopapiere zu wässern.

Um Fotos selbst entwickeln zu können, muss unter Rotlicht ein lichtempfindliches Fotopapier durch einen Vergrößerer (indem das Negativ liegt) belichtet werden. Danach wird das Papier kurz nacheinander in drei Chemiebäder getaucht. Schon hat man eine echte S/W-Fotografie auf hochwertigem Papier: ohne Computer, ohne Drucker – alles durch eigene Hand und durch eigenes Geschick.

Das Buch Analog Fotografieren und Entwickeln - die Eigene Dunkelkammer ist eines der wenigen modernen Fachbücher, die sich noch der analogen Bildverarbeitung widmen (derzeit in der 4. aktuellen Auflage). Demzufolge werden hier auch die heute erhältlichen Filme, Papiere und aktuelle Chemie besprochen. Wer sich nicht durch die vielen einzelnen und verstreuten Artikel im Internet durchwühlen möchte, findet hier das gesamte Standard-Wissen für einen gut gemachten Handabzug vor, und zwar aus zeitgenössischer Sicht. Auch dieses Buch kann man auf Amazon virtuell durchblättern.

Muss die Dunkelkammer schwarz gestrichen sein?

Aber Nein! Dies ist sogar unvorteilhaft. Idealerweise besteht Ihre zukünftige Dunkelkammer aus einem weiß gefliesten Raum. Ein schwarz gestrichener Raum schluckt zwar jegliches Fremdlicht. Doch dieses werden Sie ohnehin durch das Abdichten von Fenster und Türen aussperren. Sie werden jedoch eine Dunkelkammerlampe benutzen (Rotlicht). Und dieses rote Licht würde durch solch dunkel angepinselten Wände ebenfalls absorbiert werden. Sie würden kaum noch etwas sehen.

Viel besser ist es daher, wenn das Licht der Dunkelkammerleuhte im ganzen Raum reflektiert wird und sich diffus „verbreiten“ kann. Nur die Wände unmittelbar hinter oder neben dem Vergrößerer selbst sollte man mit schwarzen Fotokarton oder einem schwarzen Tuch auskleiden. Denn hier soll verhindert werden, dass das vom Vergrößerungsgerät gestreute Licht (vornehmlich durch Belüftungsschlitze) diffus auf das unten liegende Fotopapier fällt. Dies folgt dem selben Prinzip, warum analoge Kameras im Innern auch gänzlich schwarz gehalten sind: Das lichtempfindliche Material soll vor diffusem Streulicht geschützt werden. Vor dem diffus gestreuten Rotlicht hingegen muss es freilich nicht geschützt werden. Denn für diese Lichtfarbe ist das Fotopapier ja sozusagen blind.

Übrigens: In diesem Zusammenhang empfiehlt sich beim Selbstentwickeln das Tragen eines dunklen, zudem nicht fusselnden Oberteils. Ein weißer Wollpullover wäre gänzlich ungeeignet.

Es gibt einen Grund, warum eine Dunkelkammer tatsächlich schwarz gestrichen sein sollte: Nämlich wenn man in ihr auch Großvergrößerungen anfertigen möchte, indem der Kopf des Vergrößerers horizontal verstellt- und das Bild (großflächig) an eine Wand projiziert wird. Oder wenn man gar einen Horizontal-Vergrößerer besitzt. An der gegenüberliegenden Wand wird dann das Fotopapier hängend befestigt (z. B. durch Magnete vor einer Metallfläche) und mit großem Abstand belichtet. Solche sehr großen Vergrößerungen (z. B. einen Meter Breite) verursachen ggf. Streulicht im Raum (das weiße Papier reflektiert das Licht) und dieses muss an den Wänden absorbiert werden (der Raum ist dann sozusagen die Kamera). Streulicht mindert den Kontrast bzw. sorgt für einen ganz leichten Grauschleier. Als Alternative zum Streichen kann man auch schwarzen Moltonstoff verwenden. Dieser bindet allerdings Staub.

Die Fenster und Türen lichdicht machen

Es ist natürlich äußerst wichtig für eine Dunkelkammer, dass durch deren Fenster und Türritzen kein Licht gelangt, sonst wäre sie ja keine. Das Fotopapier, welches Sie zum Vergrößern verwenden, ist äußerst lichtempfindlich und darf nur bei Rotlicht verarbeitet werden (manches ist auch gegen Orange immun).

Es gibt im Handel speziellen Abdichtstoff. Wenn Sie sich das Geld sparen möchten, dann können Sie Ihre Fenster auch mit dickem Karton abdichten, den Sie einfach passgenau zuschneiden und in die Rahmen klemmen (zumindest als solide Basis [die Ränder müssen oft zusätzlich abgedichtet werden]). Wenn Sie einen Fahrradladen in der Nähe haben, dann fragen Sie doch dort einmal nach den großen (und dicken) Kartons, in denen die Drahtesel geliefert werden. Diese sollten von der Größe sehr gut auch hohe Fenster abdichten können.

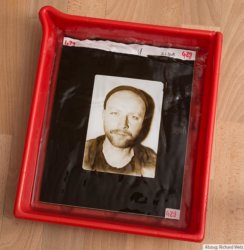

Der Autor wollte im Fahrradladen doch eigentlich nur nach dicken Karton zum Abdichten der Fenster seiner Dunkelkammer fragen. Ein paar Tage später wurde noch dieses schöne Porträt daraus (mit der guten alten Kiev 60, dem Flektogon 50 mm und dem Kodak Tri-X-Film).

Weiterhin gibt es in jedem „Supermarkt“ ein absolut lichtdichtes Material zu kaufen: Alufolie.

In manchen Einrichtungshäusern gibt es ebenfalls einigermaßen lichtdichten Stoff zu kaufen – für Vorhänge für Bettnischen gedacht. Dieser eignet sich ebenfalls als Verdunkelung, muss aber mindestens doppelt gelegt werden und sollte nicht bei „prallem“ Sonnenschein verwendet werden. So die eigene Erfahrung. Weiterhin ist natürlich der sogenannte „Molton“ zu empfehlen, welcher ein sehr dichter schwarzer Stoff ist und im Fachhandel für Bühnendekorationen zu finden ist. Auch Molton müsste jedoch – je nach Helligkeit des Außenlichtes – mindestens doppelt gelegt werden. Wer den Raum nicht absolut dunkel bekommt, sollte also zunächst in den Abendstunden mit dem Selbstvergrößern beginnen. Allerdings muss es für S/W-Papier nicht unbedingt so stockdunkel sein.

Obacht beim Einklemmen in die (zunächst angekippten) Fenster: Man kann sich seine schönen, modernen Fenster schnell demolieren, wenn man sie versucht, mit Gewalt zu schließen, wenn also so ein dicker Stoff dazwischen Hängt. Besser ist immer das „Einstülpen“ von passgenauem Dichtungsmaterial in die gesamten Fensteröffnungen (dass das Material also auf dem Fensterbrett steht).

Solche lichtdichten Stoffe eignen sich auch für die eigene Dunkelkammer. Doch Vorsicht: Sicherheitshalber sollte man sie doppelt legen – insbesondere wenn draußen die Sonne scheint.

Eine Alternative zum dicken Karton wären Isolationsplatten bzw. dicke Schaumstoffmatten aus (weichem) Kunststoff, die man im Baumarkt kaufen kann. Diese Platten schneidet man so, dass sie leicht größer sind als die eigentlichen Fensteröffnungen und presst sie dann je in die gesamte Fensteröffnung ein. Ggf. muss man sie zunächst auf (etwas kleineren) Karton oder „Schrankrückwandholz“) kleben, damit sie nicht in sich zusammen sacken. Bei der Gelegenheit: Man könnte auch nur die Ränder jenes dünnen Press-Holzes mit solchen Schaumstoffsicken bestücken. Passgenau (bzw. etwas größer) sollten solche Konstruktionen das Licht zuverlässig draußen halten. Zur Not (bei hellem Sonnenschein) hängt man noch Verdunkelungsstoff bzw. Mollton bzw. lichtdichten Stoff drüber. Der Vorteil dieser „Eindrück-Lösungen“ ist, dass man sie für das Lüften schnell wieder abnehmen kann. Zudem kann sich ein (heraus stehender) Fenstergriff gut in den Schaumstoff hinein drücken.

Der Autor hatte auch mit dünner Teichfolie experimentiert. Ein solches Material dünstet permanent einen unangenehmen, chemischen Geruch aus und muss zunächst mehrere Tage gelüftet werden, bevor man es verwendet. Diese Folie aus dem Baumarkt ist auch absolut lichtdicht.

Muss in der Dunkelkammer fließendes Wasser vorhanden sein?

Nein. Sie können die Chemiebäder ansetzen bzw. sich hierzu zunächst Wasser aus einem Nachbarraum holen oder abfüllen. Nachdem die „Bäder“ angesetzt worden sind (die Chemie befindet sich in den Vorratsflaschen oder schon in den Schalen), ist ein Wasserhahn keine Voraussetzung in der Dunkelkammer. Auch das spätere „Wässern“ der Fotopapiere kann „stehend“ in einer großen Schale erfolgen. Oder aber sie tun dies später nebenan in einem Raum mit Wasseranschluss.

Der Autor verwendet zum „Sammeln“ der fertig entwickelten Fotopapiere einfach ein mit Wasser gefülltes Katzenklo – und zwar dessen unteren Teil. Dies geschieht nebenan im Badezimmer in der Dusche. Wer eine Badewanne besitzt, kann einfach diese dazu nutzen. Hier wird das Wasser einfach mehrmals abgelassen und die schwimmenden Abzüge ab und an etwas bewegt. Sie müssen keinesfalls mit dem Durchkopf abgebraust werden! Wässern heißt nicht waschen. Es ist ein rein chemischer Prozess („Stoffausgleich“), welche seine Zeit braucht.

Ein in der Dunkelkammer selbst vergrößertes S/W-Foto.

Muss die Dunkelkammer temperiert werden können?

Manche Freunde der analogen Fotografie richten sich ihre Dunkelkammer z. B. im Keller oder auf dem Dachboden ein. Bei solchen Räumen gibt es oftmals keine Heizung. Dies ist im Sommer natürlich kein Problem. Bei niedrigen Temperaturen kann dies aber schnell nervend sein, denn die Chemie zum Entwickeln fühlt sich am wohlsten, wenn sie eine Temperatur von ca. 20 °C besitzt. Wird sie zu kalt, dann dauert der Entwicklervorgang deutlich länger! Dies ist nicht zu unterschätzen und daher bietet der Handel auch sogenannte „Schalenwärmer“ an. Diese „Heizplatten“ haben jedoch ihren Preis. Der findige „Tüftler“ kann sich solche Schalenwärmer jedoch auch selbst bauen.

Bedenken Sie bei räumlichen Kompromisslösungen auch eine gewisse Staubentwicklung. Vergrößern Sie besser nicht im staubigen Schuppen.

Muss die Dunkelkammer eine Belüftungsanlage besitzen?

Beim Selbstvergrößern stehen die Chemieschalen über eine längere Zeit offen und die Chemie gibt natürlich gewisse Gase bzw. Gerüche ab. Es ist für ein Hobbylabor nicht unbedingt nötig, dass hier eine kontinuierliche Entlüftung realisiert werden muss. Jedoch sollte man nach jedem Abzug zumindest die Tür weit öffnen und frische Luft in die Dunkelkammer hinein lassen. Können Sie die Fenster öffnen (bzw. die Verdunkelung flexibel entfernen), tun Sie dies regelmäßig!

Kleine oder temporäre Dunkelkammern

Ein Tipp an dieser Stelle für kleine Räume oder Dunkelkammern, die platzsparend immer wieder neu aufgebaut werden sollen, weil der Raum ansonsten für Anderes genutzt werden muss (z. B. Badezimmer):

Im Blogartikel Kleine Wohnung stellt der Autor seine Lösung für die eigene Dunkelkammer vor.

Statt die Entwicklerschalen (in denen das belichtete Fotopapier entwickelt wird) nebeneinander auf einer großen Tischplatte zu positionieren kann man sie auch untereinander sehr platzsparend in solch einem Regal anordnen. Dies nennt man auch „Kaskaden-Entwicklung“. Diese Anordnung ist ideal für enge Badezimmer bzw. für temporäre Aufbauten. Der Vergrößerer wird dann einfach aufs Klo gestellt (aber hoffentlich stabil und waagerecht ausgerichtet). Oder aber: Man stellt den Vergrößerer bzw. dessen Grundbrett einfach noch oben drauf. Hier kann man sogar (als größerer Mensch) einigermaßen gut davor sitzen. Hiermit wäre die kleinste Dunkelkammer möglich. Ansonsten passt dieses Regal sogar in die Dusche (wenn sich deren Türen weit öffnen lassen). Zudem kann man die Schalen (bzw. die Chemie darin) schön gemächlich bewegen, indem man einfach die Schubladen etwas bewegt. Ein eventueller Schalenwärmer (für kalte Räume im Winter) würde ebenfalls hinein passen.

| | | | | | | | | | |

| Starter Kit für die S/W-Filmentwicklung | Plustek OpticFilm 8200i SE 35mm Dia/Negativ Filmscanner (7200 dpi, USB) inkl. SilverFast SE | Lomography Konstruktor DIY Kamera | Chorchester Mir Geht's Blendend für Fotografen - Herren Shirt | Fomapan 100 Classic 135-36 | AgfaPHOTO APX 100 135-36 | Ilford FP4 135-24 | Rollei DF-S 180 Dia-Film-Scanner | DGODRT Diascanner, Mobile Film Scanner, Scannen und Speichern Ihrer 24x36 mm Negative und Dias mit Smartphone-Kamera, Faltbarer Tragbare Filmscanner mit LED-Beleuchtung | Andreas Feiningers große Fotolehre |

| € 85,67 | € 345,41 | € 51,10 | € 24,95 | € 5,29 | € 5,69 | € 6,49 | € 39,99 | € 12,99 | € 14,99 |

| |  |  | | | | |  |  |

| auf Amazon ansehen | auf büroshop24 ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Foto Erhardt ansehen | auf Amazon ansehen | auf Amazon ansehen |

Abgebildet ist das sehr günstige und stabile „Ikea Jonaxel“ Regal in der Größe 50 x 51 x 70 cm sowie die hierzu passenden Drahtkörbe. Durch das Metallgeflecht ist es völlig unempfindlich gegenüber Fotochemie und kann leicht gesäubert werden. Der Clou: Die Schubladen werden dann nacheinander mit der Chemieschale hinaus geschoben. Das Papier „wandert“ so nacheinander von oben nach unten. Daher auch der Begriff „Kaskade“. Ganz unten kann eine Schale mit Wasser stehen (richtig gewässert wird dann in einer größeren nebenan). Ein Tropfen auf den Boden kann auch verhindert werden, wenn man eine obere Schublade einfach weniger weit hinaus zieht als die darunter liegende. Zumindest für kleinere Fotopapiere (24 x 30 cm) eignet sich dieses Prinzip gut:

In die Drahtkörbe passen Entwicklerschalen mit der maximalen Fläche von 41 x 38 cm. Da diese Fächer nach oben hin jedoch breiter werden, sollten auch Schalen für eine Papiergröße von 30 x 40 cm hinein passen (abgebildet sind Schalen für eine Papiergröße von 24 x 30 cm).

Am komfortabelsten ist natürlich eine feste Dunkelkammer mit einem großen Tisch, auf welchem der Vergrößerer und die Chemieschalen nebeneinander positioniert sind. Insbesondere die Stand-Stabilität des Vergrößerers ist nicht zu unterschätzen. Es geht aber auch – provisorisch – auf kleinerem Raum!

Idealerweise nutzen Sie jedoch solch einen horizontalen Aufbau der Schalen. Einen solchen nennt man auch „Entwicklerstrecke“.

An dieser Stelle endet die Besprechung zur Einrichtung einer Dunkelkammer – aber nur, was den richtigen Raum anbelangt. Weiter gehen soll es mit dem wichtigsten Gerät:

Der Vergrößerer

Das wichtigste und für den Anfänger vielleicht am seltsamsten erscheinende Gerät ist der sogenannte Vergrößerer:

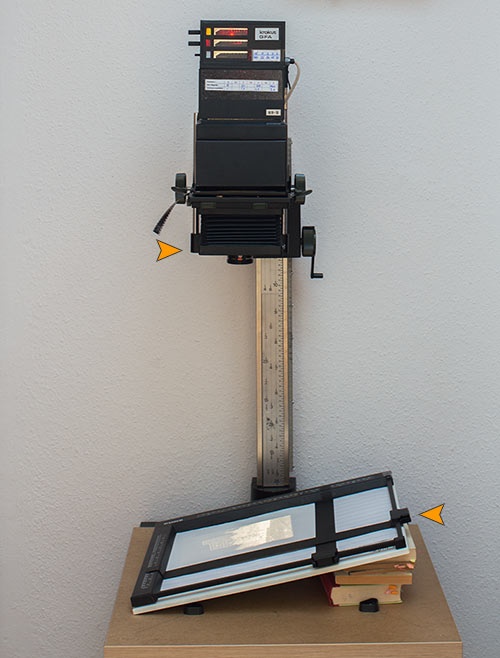

Ein Vergrößerer der Marke „Krokus“ für das maximale Negativformat 6×9. Damit lassen sich freilich auch Kleinbildnegative vergrößern. Darunter liegt eine „Bildkassette“, in welcher das lichtempfindliche Fotopapier (plan) eingelegt werden kann.

Vielleicht ist Ihnen ein Diaprojektor noch ein Begriff. Dies ist sozusagen der Vorläufer eines „Beamers“: Ein Dia (ein transparentes Bild ähnlich einem Negativ) wird dort eingelegt und mit einer sehr starken Lampe durchleuchtet. Dieses Bild wird nun mittels einem Objektiv auf eine Leinwand projiziert. Nichts anderes macht ein Vergrößerer! Nur, dass hier statt eine Leinwand ein lichtempfindliches Fotopapier verwendet wird, welches belichtet wird.

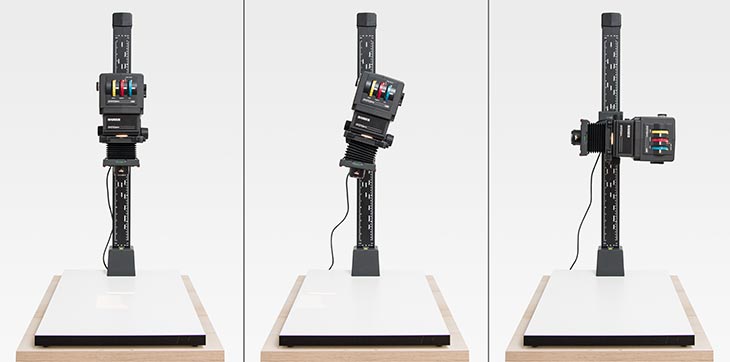

Gute Vergrößerer (z. B. das Kaiser System V) kann man zudem schwenken bzw. kippen. Dies dient zu Großprojektionen an eine Wand und zum Entzerren „stürzender“ Linien.

Früher nutzte man einen solchen Kontaktkopierrahmen, in welchem Papier + Negativ direkt übereinander eingelegt wurden. Das Positiv war dann genau so groß wie das Negativ.

Hinweis: Man kann Negative auch ohne Vergrößerer in Positive verwandeln. Dann muss man das Negativ direkt auf das (lichtempfindliche) Fotopapier legen (darüber eine Glasscheibe) und kurz das Licht anschalten. So hat man vor vielen, vielen Jahrzehnten Fotos entwickelt und dieses Verfahren nennt sich „Kontaktkopie“. Sinn ergibt dies allerdings nur bei sehr großen Negativen (Großformat oder wenigstens 6×9). Heute gibt es jedoch klasse Vergrößerer:

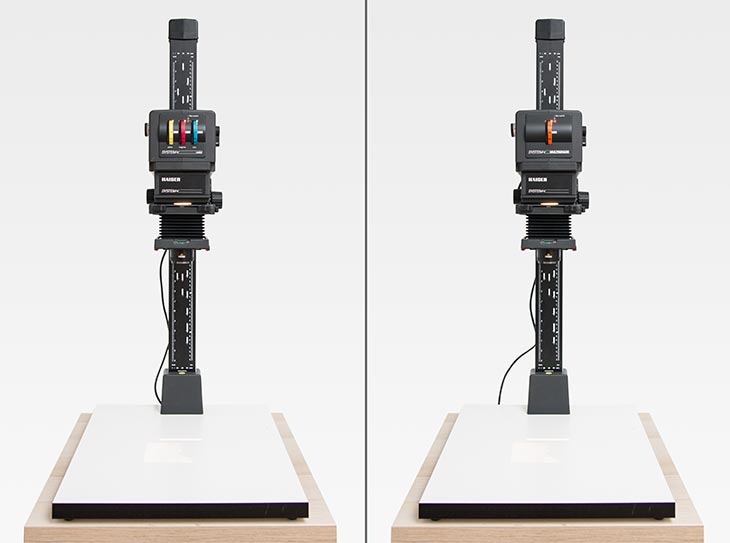

Abgebildet ist ein Vergrößerer von Kaiser Fototechnik. Diese Geräte werden heute (Stand 2020) immer noch hergestellt und zwar Made in Germany. Diese Geräte vom Typ „System V“ gibt es jedoch auch gebraucht recht günstig und in großer Menge (Empfehlung). Der Vorteil der Kaiser System V Vergrößerer: Sie sind modular aufgebaut (erweiterbar), in Westeuropa gibt es einen größeren Gebrauchtmarkt hierfür, sie sind relativ kompakt bzw. leicht (wichtig für eine temporäre Dunkelkammer) und es existiert weiterhin ein „Support“ vom Hersteller. Die meisten Kaiser-Vergrößerer sind auch für Negative im Mittelformat kompatibel.

| | | | | | | | | | | | |

| Kaiser VP 6000 + Kondensor 6X6 + S&W-Kopf Vergrößerer. B&W Enlarger 13891 | vergrößerer | Kaiser VCP 6000 inkl. Schneider 2,8/50 mm Objektiv | Kaiser VP 350 System V Enlarger Vergrößerer 10-70cm 24x36 (1721500235) | KAISER VCP 6002 mit Color und VC Kopf | Kaiser Vergrößerer VPM 3505 System V | Enlarger Kaiser System-V VCP 3502 Ref. 15243 | Kaiser SystemV VP3502 Vergrößerungsgerät Color unbenutzt in Originalverpackung | Kaiser Vergrösserungskassette 4000 18x24 cm Vergrösserer Fotos mit und ohne Rand | Kaiser System-V VP 6002 6x6 UND 35mm BW Vergrösserer + Rodenstock 50mm Objektiv | Kaiser VP 6000 / Analog Vergrößerer | Kaiser Darkroom/Vergrößerer Color + Objektiv |

| € 350,00 | € 200,00 | € 345,00 | € 299,00 | € 299,00 | € 350,00 | € 129,90 | € 399,00 | € 139,00 | € 399,99 | € 200,00 | € 250,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay |

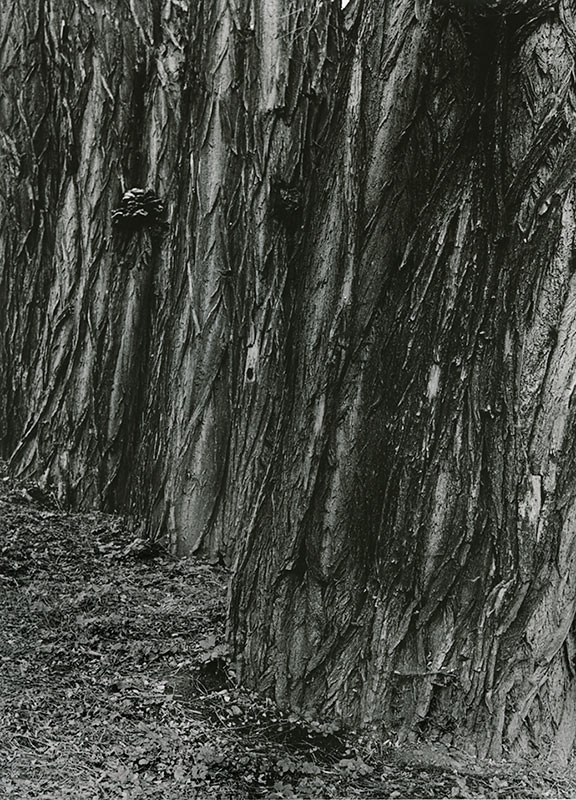

Gibt man sich viel Mühe beim Fotografieren, beim Vergrößern und beim Rahmen, schafft man mittels der Fotografie kleine Kunstwerke – wohl gemerkt: Alles in Handarbeit. Für viele Freunde der Fotografie stellt so ein analoger Handabzug wie der oben abgebildete, gerahmt mit einem Passepartout den eigentlichen Grund dar, warum sie analog fotografieren.

Beim Gebrauchtkauf eines Vergrößerers sollte man darauf achten, dass eine Vielzahl an Zubehör vorhanden ist. Dieses wird nämlich nicht selten einzeln kaum noch zu finden sein und wenn, dann zu teuren Preisen!

Mit Zubehör ist z. B gemeint:

- mehrere Objektivplatinen

(darin werden die verschiedenen Objektive eingeschraubt) - mehrere Mischboxen

(nur bei sogenannten „Diffusorvergrößerern“ relevant; Erklärung folgt etwas weiter unten) - mehrere Filmmasken für die Bildbühne

(z. B. Glas oder glaslose Masken [Filmhalter])

Alle Punkte beziehen sich immer auf die Möglichkeit, mit nur einem einzigen Vergrößerer mehrere Filmformate (Kleinbild, Mittelformat, …) vergrößern zu können. Mit viel passendem Zubehör ist man also mehr flexibel.

Sollte man einen „Diffusorvergrößerer“ erwerben (die Erklärung, was das ist, folgt sogleich), welcher immer durch eine Halogenlampe betrieben wird (statt durch eine „normale“ Glühbirne), dann ist darauf zu achten, dass das Netzgerät mit dabei ist bzw. funktioniert.

| | | | | | | | | | |

| DURST M600 BW - Vergrößerer | DURST M370 BW - Vergrößerer | Durst CLS 66 Farbkopf für den Durst M601 Vergrößerer für 6x6cm | Durst M 700 Vergrößerungsgerät Fotovergrößerer | vergrößerer durst m601 | Durst M302 35mm Farb-Vergrößerer Color Enlarger 17076 | Konvolut: Durst 606 Vergrößerer, Zusatz-Optiken etc. | Durst M601 6X6 Farb Vergrößerer mit Trafo Color Enlarger 14548 | Durst Sirioneg M605 Color Vergrößerer Fotolabor gebraucht #R | DURST M 601 Color-Vergrößerer |

| € 79,00 | € 149,00 | € 59,00 | € 85,00 | € 250,00 | € 150,00 | € 95,00 | € 290,00 | € 169,77 | € 199,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay | Festpreis bei Ebay |

Es sollen nun die wichtigsten Unterschiede bei Vergrößerern erklärt werden, welche relevant dafür sind, wie man sich diesbezüglich die eigene Dunkelkammer einrichtet:

Kondensorvergrößerer oder Diffusorvergrößerer

Dem Anfänger werden diese beiden Begriffe zunächst nichts sagen. Dies ist aber nicht schlimm. Sie werden nun erklärt:

Auf dieser Abbildung sehen Sie zweimal den selben Vergrößerer. Bei diesem Typ (ein Meopta „Opemus 6“) lässt sich der Kopf tauschen. Links ist ein Kondensor-Kopf angebracht, rechts ein Diffusor. Ein solcher „Kondensor“ ist ein optisches Linsensystem, welches das Licht der Glühbirne gleichmäßg auf eine Fläche verteilt, die mindestens so groß sein muss wie das darunter eingelegte Negativ. Bei einem „Diffusor“ wird dies durch eine simple Plastikbox realisiert.

Dieses Buch nimmt den Anfänger an die Hand und zeigt ihm, wie man mit einer analogen Kamera fotografiert, was bereits beim richtigen Einlegen von Film beginnt. Außerdem gibt es einen detaillierten Leitfaden zum Kauf gebrauchter analoger Kameras.

- Der Kondensorkopf wird mit einer Glühlampe bestückt, welche die „normalen“ handelsüblichen Maße besitzt (E27-Sockel). Dies sollte jedoch eine spezielle Opallampe sein, die es im Handel gibt. Man kann hier ggf. auch mit modernen 220V-LED-Opallampen arbeiten, denn die alten Glühlampen sind ja größtenteils aus dem Handel verbannt.

Ein Kondensorvergrößerer mit einer solchen Glühlampe benötigt kein externes Netzgerät. - Ein Diffusorkopf wird mit einer (meist) 12V-Halogenlampe betrieben. Diese gibt es im Handel für Beleuchtungstechnik oder im Fotofachversand. Zum Betrieb ist ein passendes Netzgerät (Trafo) erforderlich. Es gibt auch Vergrößerer, bei denen eine Halogenpampe verwende wird und trotzdem ein Kondensor darunter sitzt (bei Kaiser und Krokus ist dies beispielsweise der Fall).

- Es geht bei den Vergrößerungsköpfen immer darum, das (punktuelle) Licht der Lampe gleichmäßig auf eine Fläche zu verteilen (unter der das Negativ liegt). Bei dem ersten Typ erfolgt dies durch einen sogenannten Kondensor – ein optisches Linsensystem.

- Bei einem Diffsusorvergrößerer erfolgt die Lichtverteilung durch eine simple Mischbox, die meist einfach nur aus Styropor besteht und aus einer weißen Plastikscheibe.

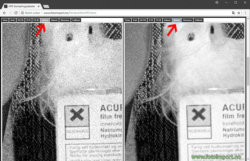

- Ein Kondensorvergrößerer liefert theoretisch ein leicht schärferes Bild, bildet aber auch jeden Fussel mit ab, welcher sich auf dem Negativ befindet.

Der Autor hat beide Systeme miteinander verglichen und konnte diesbezüglich jedoch keinen Unterschied in puncto Schärfe feststellen.

Eine dritte Möglichkeit bietet ein sogenannter S/W-Multigrade-Kopf (mit Halogenlampe): Hier hat man einen einzigen Regler für die Filterung (hart gegen weich). Am Beispiel des modularen Kaiser System V System stellt dies die eleganteste Möglichkeit für S/W-Vergrößerungen dar.

Bei einem Diffusorvergrößerer ist zumeist ein Filtersystem mit eingebaut. Dieses dient zunächst für das Anfertigen von Farbfotografien. Es lässt sich jedoch auch ganz hervorragend zur Kontraststeuerung von sogenanntem „Multikontrast-Fotopapier“ verwenden!

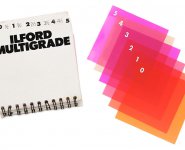

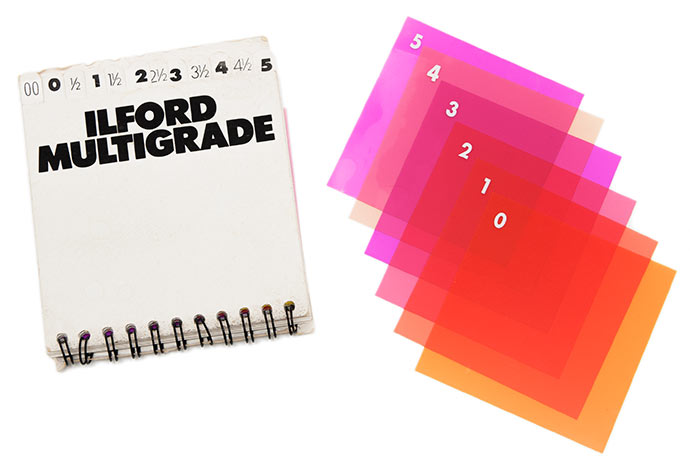

- Bei einem Kodensorvergrößerer muss man zur Kontraststeuerung meist spezielle Filterfolien („Multigrade-Filter“) in eine hierzu gedachte Filterschublade (siehe die Abbildung oben unter dem Schriftzug „Meopta“) einlegen.

- Ein Diffusorvergrößerer besitzt – wie gesagt – eine sogenannte Mischbox. Bei vielen Geräten lässt sich diese austauschen (oder mittels einem Hebel umschalten): Für jedes Negativformat gibt es eine andere Mischbox. Jedoch kann man mit einer größeren (z. B. für das Format 6×6) auch kleinere Formate (z. B. Kleinbild) gleichmäßig durchleuchten. Das Licht ist dann nur etwas dunkler (und die Belichtungszeiten länger).

Dies sind Filter für die Steuerung des Kontrastes. Bei der Verwendung eines Farbkopfes sind diese Filter für S/W-Fotopapier nicht mehr notwendig.

Grundsätzlich ist eher zum Diffusorvergrößerer bzw. Farbvergrößerer zu raten. Diese Geräte sind zum einen platzsparender (wichtig für eine Dunkelkammer, die immer wieder abgebaut werden muss). Zum anderen ist das integrierte Filtersystem eine wunderbare Vorrichtung, um den Kontrast des zu vergrößernden Fotos stufenlos und bequem zu steuern! Sie müssen sich nicht mehr mit Einlege-Filterfolien herumschlagen.

Bisweilen kann man lesen, dass Kondensor-Vergrößerer schärfer abbilden als jene ohne diesem speziellen Linsensystem. Der Autor kann dies nach einem Vergleich nicht bestätigen. Auch gewisse Kontrastunterschiede sind als marginal zu betrachten und ohnehin durch eine entsprechende Filterung angleichbar.

Achten Sie beim Gebrauchtkauf eines Diffusor-Vergrößerers darauf, dass verschiedene Mischboxen (falls überhaupt austauschbar) mit dabei sind. Bei austauschbaren Mischboxen gibt es für jedes Negativformat (Kleinbild, 6×6, …) je eine andere.

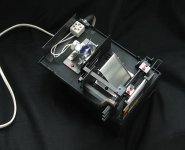

Auf diesem Bild sieht man den geöffneten Kopf eines Vergrößerers bzw. die darin verbaute Halogenlampe. Sie wird im Betrieb äußerst heiß!

Außerdem sollte natürlich das passende und funktionierende Netzgerät (je nach Modell 12V oder 24V) dabei sein. Dieses Netzteil benötigt man für die interne Halogenlampe. Eine solche sollte ebenfalls vorhanden sein bzw. noch funktionieren. Ersatz kann man sich im Tontechnik- bzw. Bühnentechnik-Handel besorgen („normale“ Halogenlampen aus dem Handel sind zu schwach). Wie jedes Leuchtmittel (außer LEDs) muss man es – je nach Gebrauch – irgendwann austauschen (lassen).

Auf diesen beiden Bildern sehen Sie den besagten „Kondensor“ (die dicke Scheibe). Für das Kleinbild reicht ein kleiner (linke Grafik). Möchte man Mittelformatnegative vergrößern, muss ein größerer Kondensor / eine größere Mischbox verbaut sein! Mit einer größeren Mischbox / Kondensor decken Sie aber gleichzeitig auch das Kleinbild ab.

Warum überhaupt optische Kondensor-Vergrößerer?

Warum wurden überhaupt so viele Kondensorvergrößerer gebaut? Das optische Prinzip eines solchen Kondensors (das sind große, dicke Linsen) ist doch viel aufwendiger als jenes einer simplen Mischbox (das ist ein einfaches Plastik-Kästlein aus Styropor)?

Die Antwort liegt wahrscheinlich darin, dass es früher einfach keine (sehr lichtstarken) Leuchtmittel gab. Das Licht einer profanen 150-Watt-Glühbirne kann nur durch einen (technisch recht aufwendigen) Kondensor genügend stark auf eine Fläche von z. B. 6×6 cm verteilt werden. Seit vielen Jahren gibt es jedoch (viel hellere) Halogenlampen. Hier genügt ein simples weißes Kästchen (die Mischbox), um deren Licht genügend hell gleichmäßig auf eine Fläche zu verteilen.

Nur nebenbei: Die Sache mit dem Licht könnte man noch verbessern – nämlich mit einem LED-Panel. In puncto LED-Beleuchtung hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Man könnte also eine Leuchtfläche mit vielen (mittlerweile sehr hellen) LEDs im Vergrößerer verbauen (die Mischbox oder der besagte Kondensor entfällt dann wie auch das Netzgerät). Das hat zunächst den großen Vorteil, dass diese sehr schnell „anspringen“ (keine Verzögerung). Der zweite Vorteil ist, dass LEDs kaum heiß werden. Dadurch wird sich ein (darunter liegendes) Negativ nicht verformen („ploppen“)! Es wird immer plan liegen bzw. es wird sich stets im genauen Fokus befinden. Noch besser: Man kann heute offenbar die Farbe von LEDs steuern. Mittels einem Arduino oder einem Raspberry Pi (das sind „low budget“ Mini-Computer) könnte man dann die Gradation bzw. Lichtfilterung einfach drahtlos vom z. B. Smartphone (welches den Arduino / Raspberry Pi übers Heimnetz ansteuert) durchführen. Hierbei entfällt dann natürlich auch die Zeitschaltuhr, da dies dann der Computer übernimmt. Auf dieser Seite (englisch) hat jemand einen solchen Umbau bereits vorgenommen bzw. demonstriert.

Ein weiteres Foto aus der eigenen Dunkelkammer.

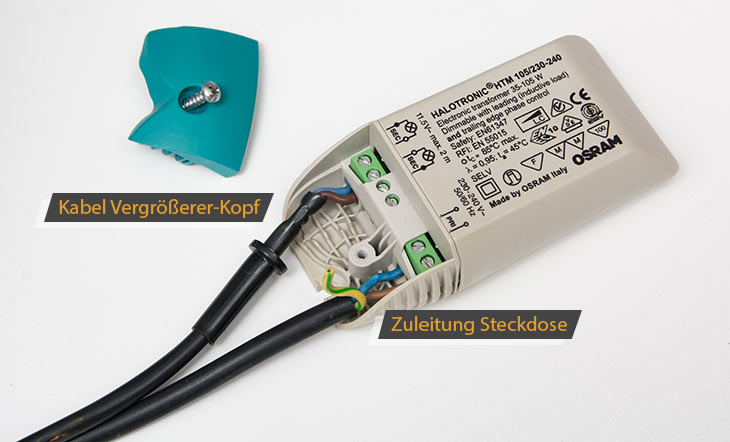

Hinweis zum Netzgerät bei einem Diffusor-Vergrößerer

Wie schon gesagt, benötigen Diffusorvergrößerer mit Farbmischkopf (bzw. mit 12-Volt-Halogenlampe) ein Netzgerät. Wenn ein solches beim Gebrauchtkauf nicht dabei sein sollte oder wenn das Original-Netzteil des Vergrößerers defekt ist, dann gibt es eine sehr günstige Möglichkeit, Ersatz zu beschaffen: Man nimmt einfach ein Lampentrafo. Bewährt hat sich hierbei die Osram Mouse für 12 Volt und 150 Watt Leistung. Diese elektronischen Transformatoren sind sehr klein, leicht und günstig. Sie eignen sich zumindest für S/W-Vergrößerungen. Ihr Ein- und Ausschaltmoment ist sehr kurz. Die Spannung konstant. Jedoch muss man zur Installation etwas Wissen in Elektroarbeiten besitzen oder jemanden kennen, der eine „Zuleitung“ anklemmen kann:

Im Bild der Osram Halogen-Trafo „HTM 105“. Er reicht für Halogenlampen bis 105 Watt (was der Standard bei Vergrößerungsköpfen mit Halogenbirne sein sollte). Hier muss fachmännisch eine Zuleitung (Stromkabel mit Stecker) angeschlossen werden. Am anderen Anschluss „SEC“ wird das Kabel des Vergrößerungskopfes angeklemmt.

Und so schaut die verbaute Halogenbirne im Kopf des Vergrößerers aus. Sie benötigt zum Betrieb ein Netzgerät. Als „Sockel“ wird der Halter mit den kurzen Kabeln genannt, welcher auf die Birne gesteckt wird. Der hierfür richtige Sockel hat die Bezeichnung „GZ 6,35„. Wie die Birne nutzt auch er sich irgendwann ab (Korrosion) und muss dann ausgetauscht werden. Als Alternative zum Sockel können Bastler aber auch einfach Lüsterklemmen nutzen, bei denen aber zuvor unbedingt die Plastikummantelung entfernt werden muss. Denn die gesamte Konstruktion wird äußerst heiß im Betrieb.

Im Detail: Die hierfür benötigte 100 Watt, 12 V Halogenlampe (Typ: Osram HLX). Es gibt auch 75-Watt-Birnen. Diese sind etwas schwächer, dürften aber länger halten. Wer mit einer 100-Watt-Birne auf zu kurze Belichtungszeiten von z. B. nur 10 Sekunden kommt, sollte beim nächsten Mal eine 75-Watt-Birne kaufen. Diese gibt es im Foto-Fachversand oder aber auch bei Bühnenausrüstern, z. B. Thomann.

Dichtefilter Graufilter

Dieser Punkt ist nicht essentiell. Manche Vergrößerungsköpfe besitzen einen Dichtefilter bzw. einen regelbaren Graufilter: Man kann das Licht dunkler machen:

Hier sehen Sie den variablen Graufilter anhand des Reglers links oben am Gehäuse dieses Kaiser-Vergrößerers. Sinn ergibt dieser, wenn man das Objektiv nicht zu sehr abblenden möchte (wegen der Beugungsunschärfe, die auch beim Vergrößern auftreten kann) bzw. wenn man längere Belichtungszeiten anstrebt (z. B. für das ruhige Nachbelichten einiger Bildpartien). Dieser Vergrößerer besitzt zudem einen eingebauten Schiebe-Rotfilter sowie eine Wasserwaage zum exakten Ausrichten. Dies ist für den „Fine Art Print“ alles sehr nützlich – Für Anfänger ist dies jedoch kein Muss.

Die Wahl des Vergrößerers: Das Negativformat ist entscheidend

Ihnen wird durchaus bewusst sein, dass es unterschiedliche Negativformate gibt:

| Kleinbild | Mittelformat | Großformat |

|---|---|---|

|  |  |

Wenn Sie sich Ihre Dunkelkammer mit einem der kompakten 35mm-Vergrößerer einrichten, dann haben Sie ein platzsparendes Gerät. Sie sind dann aber eben nur in der Lage, Kleinbildnegative zu vergrößern. Legen Sie sich jedoch einen Vergrößerer für das Mittelformat zu, dann können Sie sowohl Negative im Format 6×6 und 6×4,5 wie auch Kleinbild vergrößern! Es gibt auch Vergrößerer für das Großformat (meist 4×5 Inch). Auch diese sind freilich abwärtskompatibel – bis zum Format 35 mm. Doch das sind richtige Ungetüme bzw. sehr groß und kaum per Postversand zu verschicken, wodurch sie für einen Gebrauchtkauf per Ebay nicht selten kaum in Frage kommen sollten. Der Autor verwendet ein Vergrößerungsgerät, welches bis zum Format 6×9 ausgelegt ist und deckt damit seine gesamten Negative bzw. Formate ab.

Es liegt also ganz daran, von welchem Negativformat Sie Ihre Abzüge anfertigen werden. Im Zweifel entscheiden Sie sich für das nächstgrößere Gerät.

Hersteller

Die bedeutenden Hersteller für Vergrößerungsgeräte auf dem deutschsprachigen Markt waren bzw. sind Durst (lange der Marktführer), Kienzle, Leitz, Liesegang, Dunco und Kaiser. Kienzle, Dunco und Kaiser liefern noch heute (insbesondere Ersatzteile und Zubehör). Weiterhin stellte der tschechische Hersteller „Meopta“ gute Geräte her – insbesondere sind hierbei die letzten grauen, eckigen Vergrößerungsgeräte zu erwähnen. Der Mittelformatvergrößerer „Opemus“ in der vorletzten Version 6 ist in diesem Artikel abgebildet. Weiterhin gibt es ein Foto des „Krokus 6×9“. Dieser ist ebenfalls zu empfehlen jedoch nur in der „neuen“ Version und mit dem Farbmisch- bzw. Filterkopf. Insbesondere bei dem Krokus sollte man aber bei einem Gebrauchtkauf darauf achten, dass möglichst alles an Zubehör dabei ist (Netzgerät, Objektivplatinen, Filmmasken). Ein Nachkauf kann teuer werden.

Ein modernes Buch (Stand 2019) rund um die analoge Fotografie. Hier werden die unterschiedlichen Kameratypen behandelt, aktuelle Adressen und Produkte aufgezählt, es geht um Filter, Filme, Zubehör und die eigene Filmentwicklung bis hin zur Präsentation. Kurz: Diese dicke Buch deckt den gesamten Bereich der klassischen Fotografie ab.

Das richtige Vergrößerungsobjektiv

Bisher wurden die beiden Fragen nach der Art des Vergrößerers (Mischlicht oder Kondensor) sowie nach der Größe besprochen. Nun soll es um das zu verwendende Objektiv gehen.

Qualitätsunterschiede

Es gibt hierbei grob vier „Qualitäts-Stufen“, zwischen denen man unterscheiden kann. Immer geht es um die Anzahl der einzelnen Linsen-Segmente:

- Dreilinser verwendete man, als selbst ein Gebrauchtkauf mit hohen Kosten verbunden war. Heute braucht man nicht mehr zu den (recht simpel aufgebauten) dreilinsigen Vergrößerungsobjektiven greifen.

- Vierlinser sind die „Mittelklasse“. Mit ihnen lassen sich, gut abgeblendet, durchaus großformatige Abzüge anfertigen – und zwar in hoher Qualität.

- Fünf- und Sechslinser sind Objektive, die man sich früher nicht so einfach leisten wollte oder konnte. Heute sind auch diese Objektive (z. B. das Rodenstock Rodagon oder das Schneider Componon) jedoch gebraucht für relativ wenig Geld zu erwerben.

- Apo-Objektive sind auch heute noch recht teuer (mehrere hundert Euro). Diese Objektiv sind für S/W-Vergrößerungen selbst bei hohen Vergrößerungsmaßstäben nicht unbedingt relevant. Apo-Objektive sind eher für großformatige Farbvergrößerungen förderlich, wenn man noch ein Quäntchen mehr an Abbildungsqualität erreichen möchte.

Kaufen Sie sich Vierlinser oder Fünf- bzw. Sechslinser. Bei einem Gebrauchtkauf von einem Vergrößerer achten Sie ggf. darauf, dass derlei Objektive bereits mit dabei sind. Diese Ansätze sind jedoch konservativer Natur: Wenn Sie „nostalgisch“ anmutende Abzüge anfertigen möchten – also mit gewissen „Fehlern“ – können Sie freilich ganz bewusst auch ein „billiges“ Objektiv zum Vergrößern nutzen – erst recht, wenn das Objektiv Ihrer Kamera ebenso simpel aufgebaut ist (Stichwort: „Lomografie„).

Brennweite

Achten Sie darauf:

Das Maß der Brennweite ist je auf dem Objektiv aufgedruckt, z. B. „80 mm“.

- Für das Vergrößern eines Kleinbildnegatives ist ein Objektiv mit einer Brennweite von min. 50 mm erforderlich,

- beim Mittelformat 6×6 muss die Brennweite min. 80 mm betragen und

- beim Format 6×9 sollten es mindestens 105 mm sein.

Sie haben natürlich die jeweilige Mindestangabe beachtet. Denn man kann z. B. ein Kleinbildnegativ auch mit einer viel größeren Brennweite vergrößern! Nur muss hierbei dann der Vergrößerungskopf „höher“ gefahren werden, was zu Problemen führen kann, da dadurch irgendwann nicht mehr größere Formate projiziert werden können.

Theoretisch decken Sie mit nur einem einzigen 105mm-Objektiv alle Formate zwischen Kleinbild und 6×9 ab (sofern die Bildbühne Ihres Vergrößerers solch große Negative überhaupt „akzeptiert“).

Noch etwas zur Brennweite: Denn eigentlich ist diese per se nicht relevant. Vielmehr sollte es doch um den „Ausleuchtwinkel“ gehen, den ein Objektiv beherrscht. So muss dieser bei einem (breiten) 6×9-Negativ höher sein als bei einem Kleinbildnegativ. Da jedoch alle Vergrößerungsobjektive ungefähr den selben „Ausleuchtwinkel“ (ca. 45°) besitzen, müssen sich diese bei größeren Negativformaten etwas weiter weg vom Negativ befinden: Die Brennweite muss größer sein.

Hinweis: Bei der kurzen Brennweite von 50 mm haben nicht wenige Vergrößerer Probleme, das Bild scharf zu stellen (der Balgen lässt sich nicht weit genug „zusammen fahren“). Daher gibt es für diese Objektive versenkte Platinen: Hier kann das Objektiv noch ein Stückchen tiefer (bzw. näher zum Negativ) platziert werden, um korrekt scharf stellen zu können.

Betrachten Sie daher dieses Foto. Es zeigt zwei Vergrößerungsobjektive. Das linke ist eines mit der Brennweite 105 mm (für Kleinbild bis hin zu 6×9 geeignet). Dieses sitzt in einer flachen Platine. Daneben abgebildet ist das typische 50mm-Objektiv für das Vergrößern von Kleinbildnegativen. Dieses sitzt in einer versenkten Platine. Denn 50 mm ist ja nun kürzer als 105 mm und das Objektiv muss folglich beim Belichten näher an das Negativ heran. Dummerweise lässt sich der Balgen des Vergrößerers oftmals nicht so weit zusammen fahren. Daher benötigen viele Vergrößerer solch eine versenkte Platine. Ansonsten kann man nicht korrekt scharf stellen. Nachteil der versenkten Platine: Die Blendenwerte des Objektives lassen sich schlechter ablesen.

Das Buch Analog Fotografieren und Entwickeln - die Eigene Dunkelkammer ist eines der wenigen modernen Fachbücher, die sich noch der analogen Bildverarbeitung widmen (derzeit in der 4. aktuellen Auflage). Demzufolge werden hier auch die heute erhältlichen Filme, Papiere und aktuelle Chemie besprochen. Wer sich nicht durch die vielen einzelnen und verstreuten Artikel im Internet durchwühlen möchte, findet hier das gesamte Standard-Wissen für einen gut gemachten Handabzug vor, und zwar aus zeitgenössischer Sicht. Auch dieses Buch kann man auf Amazon virtuell durchblättern.

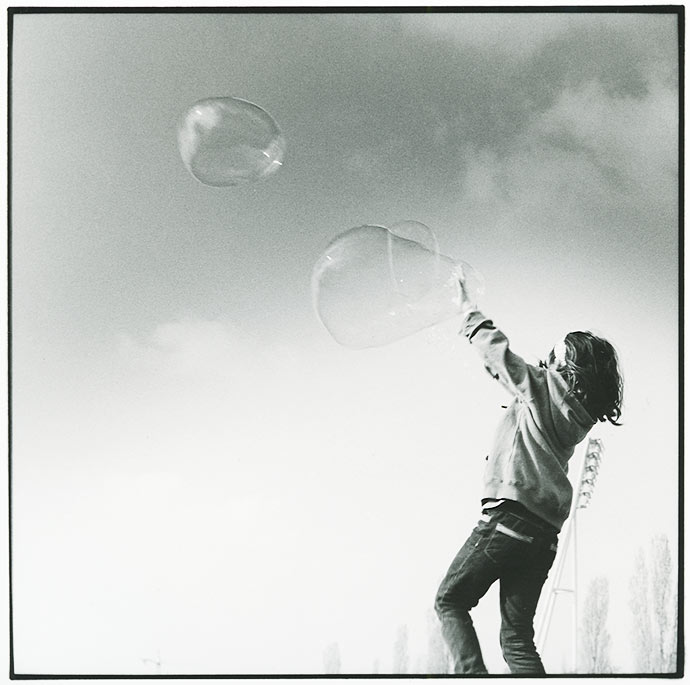

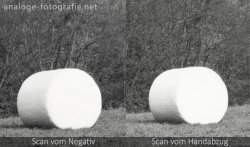

Bei diesem Handabzug wurde im Labor die Technik des Nachbelichtens auf den Himmel angewendet und zwar mit der Gradation „weich“. Nur so ist hier das Abbilden feinster Grau-Nuancen realisierbar.

Bei diesem Handabzug wurde im Labor die Technik des Nachbelichtens auf den Himmel angewendet und zwar mit der Gradation „weich“. Nur so ist hier das Abbilden feinster Grau-Nuancen realisierbar.

Einlegemasken für die Bildbühne

Mit „Bildbühne“ bezeichnet man jenes Bauteil eines Vergrößerers, in welches das Negativ eingelegt- bzw. positioniert wird. Zur Positionierung und zum Planhalten (flach halten) besitzen Bildbühnen oftmals austauschbare Masken.

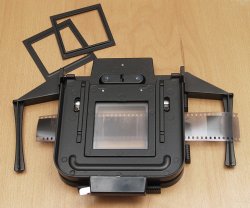

Dies ist die sogenannte „Bildbühne“. Hier werden die Negative eingelegt. Für jedes Filmformat gibt es verschiedene Masken sowie universelle Glaseinlagen (sofern der Vergrößerer nicht nur ein reiner Kleinbildvergrößerer ist).

Vergrößerungsgeräte, die zum Beispiel sowohl Kleinbildfilm als auch das Format 6×6 vergrößern können, können daher mit austauschbaren Metallmasken bestückt werden, die das jeweilige Filmnegativ gerade so in dessen tatsächlichem Bild nicht beschneiden und genügend plan im Fokus halten.

Weiterhin gibt es für viele Bildbühnen Glaseinsätze. Der Vorteil von Glas ist dessen ein-hundertprozentige Planlage (das Negativ kann nicht „durchhängen“). Der Nachteil ist, dass Glaseinlagen sehr penibel von Staubpartikeln befreit werden müssen. Und: Wenn die glatte Seite des Negativs auf normales Glas „gedrückt“ wird, entstehen oft sogenannte Newton-Ringe! Daher sollte man beim Einsatz von Glaseinlagen berücksichtigen, dass genau eine davon ein sogenanntes Anti-Newtonglas ist. Dieses besitzt eine leicht raue Oberfläche und verhindert die Bildung besagter Ringe. Dieses Antinewtonglas kommt immer auf die Seite des Negativs, welche glatt ist (die „Trägerseite“).

Manche Fotofreunde fertigen sich solche Einlegemasken jedoch auch selbst an – mit einer Laubsäge aus dünnerem Blech oder sie lassen sich Metall oder Plastik von einem Anbieter im Internet „lasern“ (zuschneiden). Ein solcher Anbieter wäre z. B. „Schaeffer“ bzw. der „Frontplatten-Designer“, wo man einfach in einer Software die Maße angibt und dann auf „Bestellen“ klickt. Hier kann man sich dünne Metallbleche in exakter Maße bzw. mit exaktem Ausschnitt „lasern-“ bzw. schneiden lassen.

Oft fehlen die richtigen Filmmasken für die Bühne des Vergrößerers. Mit etwas Geschick kann man sich solche – zumindest für den Anfang – auch selbst bauen. Man nimmt hierzu entweder starken Karton, welcher an den Kanten mit Klarlack bestrichen wird (damit nichts ausfranzt) oder abgeklebt wird. Besser wäre hier jedoch Kunststoff, welchen man mit einer sehr feinen Säge zurecht schneidet. Auch eine Anfertigung mittels 3D-Drucker wäre überlegenswert. Allerdings ist es zweifelhaft, dass solche dünnen Platten aus dem 3D-Drucker genügend verwindungssteif sind (was Karton allerdings auch nicht ist). Zudem könnte hier Licht hindurch scheinen.

Eine solche dünne Kartonmaske ist allerdings eine simple Möglichkeit, Herr über die berüchtigten newtonschen Ringe zu werden, wenn man nur zwei reine Glasscheibe besitzt: Man legt einen solchen Karton dann einfach in das „Glas-Sandwich“, hat dann allerdings eine weitere Fläche, an der sich Staub sammeln kann.

Auf diesem Foto sehen Sie als Beispiel die Buchbildbühne von Kaiser nebst einigen Masken (Glasmasken, 4.5×6, Kleinbild).

Verschiebbare Bänder in der Negativbühne

Auf eine Besonderheit der Bildbühne soll noch eingegangen werden: Viele Modelle besitzen vier verschiebbare Bänder (breite Metallstreifen). Damit lässt sich ein Teil des eingelegten Negativs abschatten bzw. ein Ausschnitt setzen. Hier besteht ein populärer Irrtum: Diese Maskenbänder sind tatsächlich nicht dazu gedacht einen Ausschnitt zu setzen! Falls Sie nur einen Teil des Negativs vergrößern wollen, sollten Sie diesen Bildausschnitt unten auf dem Grundbrett mittels den Maskenbändern des Vergrößerungsrahmens vornehmen. Nur an dieser Stelle ist es möglich, tatsächlich scharfe Kanten zu erzeugen. Versuchen Sie dies oben in der Bildbühne, werden Sie unscharfe Kanten erhalten.

Wozu sind diese Maskenbänder innerhalb der Bildbühne nun da? Sie dienen für kleinere Negative, wenn gleichzeitig größere Glaseinlagen verwendet werden: Um Streulicht („vagabundierendes“) Licht auszuschließen, werden diese vier Bänder so verschoben, dass sie das (kleinere) Negativ umschließen, aber noch nicht darüber ragen. Sowohl in Kameras selbst wie auch in Vergrößerern (welche ja nun rein technisch nichts weiter sind als Kameras) ist es immer wichtig, Streulicht möglichst zu minimieren. Ansonsten drohen flaue Bilder. Benutzen Sie jedoch exakt auf die jeweilige Negativgröße zugeschnittene Metalleinlagen (statt größere Glaseinlagen), dann benötigen Sie diese Maskenbänder freilich nicht. Sie können dann beim Vergrößern in ihrer äußeren Position verharren.

| | | | | | | | | | | | |

| Ilford Delta 100 135-36 | Ilford FP4 135-24 | Kodak T-MAX 100 TMX 135-36 | Kodak TRI-X 400 TX 135-36 | AgfaPHOTO APX 100 135-36 | Fomapan 400 Action 135-36 | Fomapan 100 Classic 135-36 | Kodak T-MAX 400 135-36 | 10 Rollen Shanghai Schwarz & Weiß 135 35mm 36Exp Iso 100 Film Auto DX | Ilford HP5 Plus 135-36 | Ilford PAN F plus | Ilford Delta 400 135-36 |

| € 9,69 | € 6,49 | € 12,89 | € 10,99 | € 5,69 | € 6,48 | € 5,29 | € 13,39 | € 62,99 | € 8,95 | € 13,95 | € 7,90 |

| | | | | | | | |  | |  | |

| auf Digitfoto ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Foto Erhardt ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Amazon ansehen | auf Digitfoto ansehen | auf Amazon ansehen | auf Digitfoto ansehen |

Einen schwarzen Rand einbelichten

Beliebt ist es auch, einen schwarzen Negativrand mit auf das Fotopapier einzubelichten. Normalerweise wird dieser Rand (das Negativ) ja durch die jeweilige Maske in der Bildbühne beschnitten. Die meisten Metallmasken sind tatsächlich so in ihrer Ausschnittsgröße angefertigt, dass eben dieser Rand nicht mehr mit auf das Bild „kommt“. Der Ausschnitt ist zu klein. Hier hilft dann nur feilen! Mit einer Metallfeile werden beide Masken (oben und unten) so bearbeitet, dass die Ausschnittsöffnung vergrößert wird. Das Besondere hierbei: Das Licht bricht sich dann an diesen Kanten und es kommt teils zu chaotischen Rändern, die sich von Vergrößerung zu Vergrößerung leicht unterscheiden (je nachdem, wie genau die beiden Masken übereinander liegen). Bei dem Beispielfoto wurden zwei exakt gerade zugeschnittene Masken verwendet, die bereits vom Hersteller (Durst) bereits zu großzügig für ein Kleinbildnegativ berechnet wurden. Trotz dem geraden Schnitt kommt es hier (durch Lichtbrechung) zu unregelmäßigen schwarzen Rändern.

Schwarze Ränder um solch eine Fotografie lassen sich jedoch auch einfacher erzeugen: Man legt bei Rotlicht einen zugeschnittenen Karton so auf die Projektion (auf das Grundbrett unten), dass gerade so noch je ein schmaler Streifen des Fotopapiers zu sehen ist. Danach leuchtet man diesen mit einer Taschenlampe an. Nur diese Streifen werden dann später schwarz erscheinen bzw. – wenn man es richtig gemacht hat – einen dünnen, schwarzen Rand um das Motiv ergeben. Zusätzlich besteht dann weiterhin der breite, weiße Rand des Fotopapiers.

Das Grundbrett

Der letzte Punkt, welcher dem Vergrößerer selbst zugeordnet ist, soll dem sogenannten Grundbrett gewidmet sein:

Tipp: Wer kann, sollte die Vergrößerungssäule mittels eines Winkels oben fixieren. So kann nämlich gar nichts mehr wippen.

Das ist im Prinzip einfach nur ein Holzbrett, auf dem der Fuß für die Säule des Vergrößerers befestigt wird. Hier sollte man jedoch möglichst starres, festes Material nutzen! Abgebildet ist beispielsweise die Tischplatte des bekannten „Ikea Lack“ Beistelltisches in der Farbe schwarz. Das sieht richtig schick aus und dieses Grundbrett ist von der Größe her ideal für Abzüge bis ca. 30 x 40 cm. Allerdings ist dieses Brett innen hohl. Will sagen: Die Säule schwingt obwohl der Fuß ordentlich fest geschraubt wurde. Das Material ist viel zu instabil. Es ist also wichtig, ein möglichst solides / massives (und natürlich absolut planes) Grundbrett für den Vergrößerer zu wählen. Idealerweise haben Sie ein fest eingerichtetes Labor. Hier kann die Säule auch direkt auf einen stabilen Tisch geschraubt werden. Natürlich kann man die Verschraubung des Säulenfußes aber auch noch mit zwei massiven Brettern verstärken (oben und unterhalb). Hierzu braucht man dann aber auch extra lange Schrauben.

Noch ein Tipp: Oftmals muss man Füßchen unter das Grundbrett montieren, da sich unterhalb dieser Holzplatte auch die Schraubköpfe für die Montage des Säulenfußes befinden. Hier reichen drei Füße und nicht vier. Der Vorteil: Bei nur drei Punkten / Füßen kann man eine etwaige, leichte Schräglage viel besser justieren als bei vier Punkten.

Diese Tipps entfallen natürlich für die meisten Grundbretter, die bereits bei Erwerb eines gebrauchten Vergrößerers dabei sind. Merke: Es muss massiv genug sein, damit die Säule des Vergrößerers möglichst wenig schwingen kann. Gerade bei kleinen Vergrößerern (nur Kleinbild) ist dies viel weniger zu beachten als bei großen / schweren Geräten (Mittelformat).

Damit der Sockel der Säule stabil montiert werden kann, braucht man ein solides Grundbrett. Bei Kaiser-Vergrößerern ist eine kleine Wasserwaage unten verbaut (Dosenlibelle). Sie hilft bei einer genauen Ausrichtung (verstellen der Füße). Die Säule kann hier auch um 180° gedreht montiert werden. Dann schaut der Vergrößerungskopf nach hinten bzw. man kann für sehr große Abzüge auf den Boden projizieren.

Die Zeitschaltuhr

Es muss nicht unbedingt solch eine Zeitschaltuhr mit integriertem Belichtungsmesser sein: einfache Geräte reichen hier auch.

Ein wichtiges Zubehör fehlt dem Vergrößerer aber noch: Die Belichtungsschaltuhr. Mit einem solchen „Timer“ können Sie in sehr feinen Schritten die Belichtungszeiten steuern. Eine Schaltuhr ist universell für jeden Vergrößerer einsetzbar. Sie können diese daher nachkaufen, ohne dass Sie sich hierzu Gedanken über die Kompatibilität machen müssen. Theoretisch können Sie damit auch Ihr Nachttischlämplein ansteuern, denn in diese Belichtungszeitschaltuhr wird auf der Rückseite einfach der Standard-Netzstecker gesteckt, welcher auch der Vergrößerer (bzw. dessen Netzgerät) besitzt.

Auf der Rückseite der Schaltuhr wird das Stromkabel des Vergrößerers gesteckt. Die Uhr selbst besitzt ebenfalls ein Stromkabel – dieses wird in die Steckdose gesteckt. Nun kann man das Licht des Vergrößerers entweder manuell ein- bzw. ausschalten. Oder man steuert diesen in fein regelbaren Zeiten an. Manche Fotofreunde verzichten auf die Laboruhr und nutzen stattdessen ein Metronom bzw. steuern die Belichtungszeit nach Gehör bzw. mittels einem einfachen Hand- oder Fußschalter. Der Autor arbeitet seit vielen Jahren bestens mit solch einer Schaltuhr.

Als Alternative zur Schaltuhr könnte man vielleicht ein Smartphone nutzen, auf dem eine App installiert ist, die eine WiFi-Steckdose ansteuern kann. Hierzu gibt es tatsächlich bereits Software. Eine dieser Apps heißt „FADU F-Stop Enlarger Timer“ (gibt es zumindest für Android-Handys). Das Programm unterstütze Smart Home Produkte des Herstellers „Sonoff“ bzw. könne solch eine Steckdose drahtlos ansteuern. Das Bedeutet: Man steckt diese Steckdose in die Wandsteckdose, das Kabel des Vergrößerers (bzw. dessen Netzteil) in diese Funksteckdose. Als nächstes tippt man in der App die gewünschte Zeit ein (z. B. 13,5 Sekunden) und entsprechend lange wird diese Wifi-Steckdose Strom zum Vergrößerer passieren lassen bzw. entsprechend lange wird er belichten.

Eine weitere Abbildung eines selbst vergrößerten S/W-Fotos – und zwar aus der Reihe analoger S/W-Konzertfotografien. Damit solche breiten weißen Ränder entstehen können, benötigt man beim Belichten des Fotopapiers solch einen Vergrößerungsrahmen, welcher die Ränder abdeckt:

Der Vergrößerungsrahmen

Dies ist ein Vergrößerungsrahmen, auch „Vergrößerungskassette“ genannt. Dieser Rahmen dient dazu, das Fotopapier flach zu halten und durch die verschiebbaren „Bänder“ einen weißen Rand auf dem Papier zu realisieren. Sie können zunächst auf den Vergrößerungsrahmen verzichten: Das Fotopapier kann auch einfach auf den Tisch gelegt werden bzw. liegt auch ohne Vergrößerungskassette genügend plan.

Ein Maskenrahmen mit projiziertem Negativ. Die Bänder vieler einfacher Rahmen müssen mit Klebeband (im rechten Winkel) fixiert werden, damit sie keine schiefen (weißen) Ränder auf dem Fotopapier verursachen. Wohl dem, der einen präzisen Rahmen besitzt (dem Autor ist noch keiner unter gekommen).

Um einen gleichmäßig weißen Rand um Ihre Fotografien zu bekommen bzw. um die selbe Motivgröße stets sicher festlegen zu können, empfiehlt es sich jedoch, einen solchen Rahmen zu nutzen. Insbesondere bei kartonstarkem Barytpapier sollten Sie dies tun, da sich dieses durchaus schon leicht wölben kann, wenn man es einfach nur so auf den Tisch legt.

(Hinweis: Barytpapier ist ein besonders hochwertiges Fotopapier, welches jedoch größtenteils aus sehr starkem Karton besteht – und dieses wölbt sich mitunter. Als Anfänger nehmen Sie einfach das einfacher zu verarbeitende „PE-Papier“. Doch dazu kommt der Autor noch am Ende des Artikels genauer zu sprechen.)

Dummerweise sind hochwertige Vergrößerungsrahmen selbst gebraucht relativ teuer. Nicht wenige haben schiefe Maskenbänder (die variabel einstellbaren „Leisten“). Dies muss man beim Vergrößern berücksichtigen bzw. ein Blatt Papier mit einem Raster einlegen und die Maskenbänder daran genau ausrichten. Alternativ kann man sich auch Masken aus starkem Karton anfertigen, um absolut rechtwinklige Ecken zu erzeugen. Auf dem einen Foto sehen Sie mit Klebeband fixierte Maskenbänder. So etwas sieht nicht gut aus, erfüllt aber den Zweck, mehrere Fotografien gleicher Größe in exakt rechtwinkligem Maß anzufertigen.

Der klapprige Vergrößerungsrahmen sorgt nicht selten für schiefe Ränder. Darum wurde einfach noch eine gerade geschnittene Maske aus stabilem Karton mit hinein gelegt. Der Autor besitzt mehrere dieser Masken, die er je für verschiedene Formate bzw. Bildausschnitte angefertigt hat. So erhält man auch mit einfacheren Vergrößerungskassetten analoge Fotoabzüge mit exakt rechtwinkligen Kanten bzw. geraden (weißen) Rändern.

Der Vergrößerungsrahmen kann zum Entzerren von stürzenden Linien auch gekippt werden.

Diese Neuerscheinung richtet sich an Fortgeschrittene in der Dunkelkammer: Es werden Techniken wie beispielsweise das Vorbelichten von Fotopapier, das Entwickeln von Farbnegativen sowie einige Edeldruckverfahren und andere Kreativtechniken behandelt.

Ein streng gesetzter Bildausschnitt (mittels Maskenrahmen beim Vergrößern) lässt diese S/W-Fotografie regelrecht abstrakt wirken. Das eigentliche Negativ zeigt noch mehr. Doch im analogen Fotolabor kann man freilich nachträglich noch in das Bild „hinein zoomen“. Insbesondere Mittelformatnegative bieten hierzu genügend Reserve (bzw. Auflösung).

Die Fokussierhilfe

Beim Vergrößern projizieren Sie das Negativ auf eine große Fläche (auf das Fotopapier). Sie müssen dabei penibel scharf stellen (fokussieren) – und zwar mit geöffneter Objektivblende. Dies ist jedoch, insbesondere bei kleineren Vergrößerungsmaßstäben, kaum per Sicht möglich, sofern Sie nicht eine Fokussierhilfe benutzen (eine Art Lupe). Diese Scharfsteller gibt es in zwei Varianten: Entweder wird auf ein „Luftbild“ scharf gestellt oder auf eine Mattscheibe. Bei der ersteren Variante kommt der sogenannte „Kornscharfsteller“ ins Spiel. Viele Fotofreunde kommen jedoch viel besser mit einem wie hier abgebildeten Gerät zurecht. Dort wird einfach auf eine kleine Mattscheibe projiziert und diese kann sich mit einer starken Lupe betrachtet werden. Nach dem Scharfstellen das Abblenden des Objektivs nicht vergessen.

Beim Vergrößern projizieren Sie das Negativ auf eine große Fläche (auf das Fotopapier). Sie müssen dabei penibel scharf stellen (fokussieren) – und zwar mit geöffneter Objektivblende. Dies ist jedoch, insbesondere bei kleineren Vergrößerungsmaßstäben, kaum per Sicht möglich, sofern Sie nicht eine Fokussierhilfe benutzen (eine Art Lupe). Diese Scharfsteller gibt es in zwei Varianten: Entweder wird auf ein „Luftbild“ scharf gestellt oder auf eine Mattscheibe. Bei der ersteren Variante kommt der sogenannte „Kornscharfsteller“ ins Spiel. Viele Fotofreunde kommen jedoch viel besser mit einem wie hier abgebildeten Gerät zurecht. Dort wird einfach auf eine kleine Mattscheibe projiziert und diese kann sich mit einer starken Lupe betrachtet werden. Nach dem Scharfstellen das Abblenden des Objektivs nicht vergessen.

Die Dunkelkammerlampe

Zu Demonstrationszwecken wurde die starke Rotlichtlampe nach vorne gedreht. Besser ist, man richtet sie auf die weiße Wand, um ein gleichmäßiges und nicht zu starkes Rotlicht zu erhalten.

Sie werden zur Einrichtung Ihrer Dunkelkammer um eine Dunkelkammerleuchte nicht umhin kommen. Zunächst soll jegliches Licht aus der Dunkelkammer „entfernt“ werden, wie etwas weiter oben beschrieben. Damit Sie aber etwas sehen können, gibt es spezielle Dunkelkammerlampen, welche nur einen ganz bestimmten Teil des Lichtes abstrahlen können: zumeist den Rotanteil des Leuchtmittels im Innern.

Solche Lampen können Sie im Fachhandel beziehen. Sie können aber auch mit „normalen“ roten Folien oder gar „Partybirnen“ experimentieren. Was mitunter auch funktionieren kann, ist der Einsatz von (akkubetriebenen) Fahrradrücklichtern, die Sie in der Dunkelkammer verteilen können. In jedem Fall müssen Sie zunächst einen sogenannten Schleiertest durchführen, um zu überprüfen, ob die Dunkelkammerleuchte ihr jeweiliges Papier nicht „verschleiert“ (das gilt auch für „echte“ Dunkelkammerleuchten). Mit Verschleierung ist gemeint, dass die Leuchte in der Dunkelkammer trotzdem eine (leichte) Schwärzung auf dem Papier verursacht. Nicht jede Dunkelkammerlampe ist mit jeder Papiersorte kompatibel!

Und noch etwas: richten Sie das Licht dieser Lampen möglichst nicht direkt auf Ihre Arbeitsgeräte. Beleuchten Sie Ihre Dunkelkammer indirekt, indem Sie die Laborleuchte(n) gegen weiße Wände richten. So wird leicht der gesamte Raum beleuchtet und die Lichtintensität wird nicht zu hoch sein, um gar das kostbare Fotopapier zu verschleiern.

Als Tipp: Dieses Modell „Paulmann 20 lm Deko Red Light 1 W“ funktioniert hervorragend als Rotlicht-LED-Birne (via Schleiertest getestet).

Für ein temporär aufgebautes Fotolabor schraubt man die Rotlichtlampe einfach in die Fassung einer vorhandenenen Lampe. Allerdings hat man dann kein Weißlicht mehr zur Verfügung, um die Probeschnipsel bzw. Vergrößerungen beurteilen zu können.

Es gibt auch Dunkelkammer-Leuchten, welche orange leuchten oder leicht grünlich. Für manche Papiere sind auch sie geeignet – aber nicht für alle! Deren Vorteil gegenüber reinem Rotlicht ist, dass man die Bilder dabei besser beurteilen kann, denn im Rotlicht erscheinen sie deutlich kontrastreicher als sie es bei Tageslicht sind.

Kontrastfilter

Um ein analoges S/W-Foto auf Fotopapier selbst zu belichten, ist es wichtig, jeweils die richtige Belichtungszeit auszutesten bzw. an der Zeitschaltuhr einzustellen. Es ist hier das selbe Prinzip wie bei einer Kamera (Blende und Zeit). Der zweite wichtige Schritt ist das Einstellen der Gradation, also das Festlegen des Kontrastes. Dies sollte für jedes Motiv separat vorgenommen werden, denn jedes Motiv besitzt einen anderen Eigenkontrast, was auf die Lichtverhältnisse während der Aufnahme zurückzuführen ist.

Im S/W-Fotolabor kann man den Kontrast steuern, sofern man Multikontrast-Papier nutzt. Bei sogenannten „Festgradationen“ (siehe Abschnitt Papier und Chemie) funktionieren solche Farb-Filter nicht. Sie werden keine Wirkung haben.

Solch eine Filterfolie wird je entweder unter dem Objektiv des Vergrößerers befestigt (zur Not gehalten) oder, besser: Der Vergrößerer besitzt eine Filter-Schublade. Dann befindet sich der Filter nämlich nicht im „optischen Feld“ bzw. lässt die Bildqualität (Schärfe) nicht leiden.

Auf diesem Foto sehen Sie solch einen Filterhalter, welcher direkt vor dem Objektiv sitzt. Hier kann man einen Filter direkt auflegen oder hinein schieben.

Für jede Gradation gibt es je einen Filter: Gradation 5 ist hart. Gradation 0 ist weich. Meist nimmt man etwas dazwischen, wenn die Negative korrekt entwickelt- bzw. vorher schon an den jeweiligen Motivkontrast angepasst worden sind. Die Farbfilter der Marke Ilford gibt es zudem auch noch in halben Stufen. Damit lässt sich der Kontrast dann ganz fein steuern. Beispiel: Sowohl das Fell des schwarzen Schafes soll Zeichnung haben (aber tief-schwarz abgebildet sein) wie auch das Fell des weißen Schafes (aber fast weiß abgebildet sein). So etwas geht nur mit dem Ermitteln der genauen Belichtungszeit wie auch der Gradation.

Der Autor hantiert sehr ungern mit derlei Kontrastfolien herum (sie sind übrigens sehr empfindlich gegenüber Nässe). Stattdessen regelt er den Kontrast einfach an den Magenta- und Gelb-Reglern am Farbkopf des Vergrößerers.

Noch ein Hinweis zur Kontraststeuerung

Auf das Verbrauchsmaterial im S/W-Fotolabor (Papier + Chemie) wird etwas weiter unten noch etwas genauer eingegangen.

Wie eben schon gelesen: Entweder man nutzt später zum Vergrößern Festgradationspapier (vorgegebenes Kontrastverhalten). Oder man nimmt sogenanntes Multikontrast-Fotopapier bzw. „Multigrade-Papier“.

Bei letzterem kann man dann den Kontrast, die „Gradation“ innerhalb eines gewissen Spielraumes steuern – und zwar entweder mit Farbfiltern oder mit einem Farbkopf bzw. gar einem Multigrade-Kopf. Gerade ältere Vergrößerer (Kondensor-Vergrößerer) besitzen keinen Farbkopf. Bei Ihnen gibt es zumeist wenigstens eine Filterschublade, in welche man den entsprechenden Farbfilter einschieben kann (ansonsten muss man ihn unter dem Vergrößerungs-Objektiv fixieren). Jegliche Art von diesen Filtern bewirken, dass sich die Lichtfarbe von Gelb über weiß (keine Filterung) bis hin zu Magenta ändert. Daraufhin werden die beiden bei Multigrade-Papier vorhandenen Schichten entsprechend anders angesprochen.

Wie auch immer: Wichtig hierbei ist zu wissen, dass jene Filter (-Werte) keinerlei physikalischem Standard folgen! Die Werte (Gradation 00 bis Gradation 5) sind reine Orientierungswerte. Das selbe gilt für die Filterwerte bei Farbköpfen: Stellt man an einem Vergrößerer z. B. „Magenta 130“ ein, so ist keinesfalls zu erwarten, dass bei einem anderen Modell bei dem selben Wert der selbe Kontrastumfang vom Negativ auf das gleiche Papier „belichtet“ wird. Diese Skalen und Werte braucht man sich also nur notieren, wenn man später mit dem selben Vergrößerer das selbe Ergebnis vom selben Negativ bei gleichem Papier (und gleicher Chemie) haben möchte. Ansonsten muss der Kontrast (bzw. die Filtereinstellung) stets neu ausgetestet werden. Die entsprechenden Werte sind vom Hersteller recht willkürlich ausgegeben Ziffern, die vage angeben: Weiche Filterung – keine Filterung – 100%ig mögliche Filterung. So besitzen die Skalen bei Farbköpfen der unterschiedlichen Hersteller / Produkte ja auch unterschiedliche Maximalwerte.

Der Autor notiert sich jene Filterwerte durchaus – Jedoch nur um später ungefähr zu wissen, in welchem Bereich (hart, normal, weich) gefiltert werden muss, wenn das selbe S/W-Negativ erneut vergrößert werden soll.

Am besten ist, man hat für seinen Vergrößerer einen Color-Kopf (links) oder einen Multigrade-Kopf (rechts). Dies erspart das Einlegen von Farbfiltern, wenn man kontrastvariables S/W-Fotopapier verwendet.

Anhand dieser Abbildung sehen Sie, was ein solcher Farbkopf / Multigradekopf kann: Mittels Drehregler wird die Lichtfarbe von Magenta über Neutral nach Gelb geregelt – stufenlos.

Staub und Fingerabdrücke mit diesen Utensilien vermeiden

Besorgen Sie sich einen größeren Pinsel (z. B. einen Kosmetikpinsel). Damit können Sie ihren Vergrößerer und die Bildbühne vor jeder Labor-Session vom Staub reinigen. Seien Sie ruhig etwas penibel – Es sei denn, die einbelichteten Staubkörner stören Sie auf den Abzügen nicht.

Ein kleiner Blasebalg (nehmen Sie aber nicht einen zu kleinen) hat sich sehr bewährt gemacht! Damit pusten Sie Staubköner und Fussel von den Negativen, nachdem diese in die Bildbühne eingelegt worden sind (nur bei Glaslosen Masken). Sie erkennen Staub sehr gut, indem Sie die Bildbühne mit dem eingelegten Negativ etwas schräg gegen das Licht des eingeschalteten Vergrößerers halten. Entfernen Sie Staub so gezielt nach Sicht. Pusten Sie bitte nicht mit dem Mund: Hiermit gelangt Feuchtigkeit auf den Film (welche Staub bindet bzw. festsetzt).

Für „störrische“ Negative, die einen gewissen Drall besitzen, also sich wellen, empfiehlt sich, dünne Handschuge zu tragen, damit man beim Einlegen des Filmstreifens in die Bildbühne keine Fingerabdrücke hinterlässt. Doch Obacht: Diese Handschuhe verlieren oft feine Fussel! Jene müssen danach noch nach Sicht mit dem Blasebalg entfernt werden.

Staub ist immer wieder ein Problem bei der analogen Fotografie. Mit solch einem umfassenden Reinigungsset inkl. Pinsel und Blasebalg für Filme, Kameras, Objektive und Vergrößerer entfernen Sie schonend Staub und Verunreinigungen.

Die meisten Pinsel hinterlassen feine Kratzer auf dem Film! Daher sollte man damit nur die Masken und den Scanner säubern.

Baumwollhandschuhe fusseln! Daher sollte man sie nur benutzen, wenn man störrische Negative hat, die sich schlecht einlegen lassen. Hier muss man dann direkt „drauf“ fassen (aber bitte nur mit Handschuhen). Ansonsten berühren Sie Ihre Filme nur an den Rändern (dann bestenfalls ohne [fusselnde] Handschuhe).

Gegen das Fusseln von Handschuhen aus Baumwolle (Kosmetikhandschuhe) hilft mehrmaliges Waschen derselben in der Maschine. Besser sind sogenannte Montagehandschuhe. Diese kosten im Internethandel wenig Geld und bestehen aus Nylon. Es können die günstigen, dünnen genommen werden, da beim Einlegen der Negative kaum eine mechanische Beanspruchung statt findet. Der Vorteil von Nylonhandschuhen: Sie verlieren keine Fussel und sie sind bis in die Fingerspitzen gefühlsecht. Nach einigen Jahren jedoch kann der Kunststoff brüchig werden. Aber dies sieht man dann sofort an den „Schuppen“. In diesem Zusammenhang: Denken Sie auch an die Kleidung, die Sie tragen. Omas Wollpullover ist hier eher die ungünstigere Mode am Arbeitsplatz.

Erfahrungsgemäß unterschätzen Anfänger das Problem mit Staub und Fusseln bzw. gehen eher mit Schwung ans Vergrößern. Etwas Pedanterie und Vorsicht zahlt sich jedoch aus – und zwar durch „saubere“ und professionell wirkende Abzüge.

Tipp: Haben Ihre Negative vielleicht (Kalk-) Flecken? Dann hauchen Sie diese leicht an, legen den Filmstreifen auf eine saubere Unterlage und reiben die Flecken sanft mit einem Brillenputztuch weg. Diese Trocknungsflecken kommen eigentlich immer nur auf der glänzenden, glatten Negativseite vor (die „Trägerseite) und nicht auf der matten Seite (die „Schichtseite“). Erstere können Sie ruhig mit dem Brillenputztuch behandeln. Zumindest Kalkflecken lassen sich so sehr gut entfernen.

Chemieschalen, Mensuren und Vorratsflaschen

Das Einrichten einer Dunkelkammer hört natürlich nicht bereits nach der Wahl der geeigneten Geräte für den „Trockenbereich“ auf. Jetzt ist es aber nicht mehr viel, bis man komplett ausgestattet ist:

Sie benötigen zudem eine für Ihr Papier genügend große Chemieschale („Wanne“), eine Bildzange und eine Vorratsflasche – und zwar in je dreifacher Ausführung, wie Sie es auf der Abbildung gut sehen können. Die Vorratsflaschen benötigen Sie, um die zuvor angesetzte (verdünnte) Fotochemie für einen längeren Zeitraum aufbewahren zu können. Denn diese ist ja mehrmals einsetzbar. Mit den Bildzangen bewegen Sie das Fotopapier in den Schalen und entnehmen dieses, ohne dass die Chemie an Ihre Hände gelangt. Sie haben nur sehr wenig Platz zur Verfügung? Denken Sie an den Tipp mit der Kaskaden-Entwicklung bzw. mit dem Regal.

Weiterhin benötigen Sie mehrere Messbecher und mindestens einen Trichter. Ein langer „Eislöffel“ ist hilfreich zum Ansetzen (Verdünnen mit Wasser) der Chemiekonzentrate. Solche Messbecher nennt man auch „Mensuren“. Es empfiehlt sich eine Mensur mit feiner Skalierung (Milliliter) und eine mit großem Volumen (mind. 1 Liter) und etwas gröberer Skala. Bestenfalls haben Sie sogar von den Mensuren für jede Chemie je eine separate. Sie können eine einzige aber auch für das Ansetzen aller Chemiebäder nutzen, wenn Sie diese immer gründlich auswaschen. Diese Messbecher (zumindest die mit grober Skala) bekommen Sie einfach im Haushaltsgeschäft. Die kleine Mensur sollte millilitergenau messen und ca. 50 ml Volumenkapazität haben.

Mit diesem Starter-Kit für die S/W-Papierentwicklung erhalten Sie die wichtigsten Utensilien, die Sie benötigen, um in der eigenen kleinen Dunkelkammer selber Fotopapier entwickeln zu können. Falls man keinen Vergrößerer hat, kann man zunächst Kontaktkopien von Negativen oder Fotogramme anfertigen.

Noch ein eigener Handabzug. Kleiner Trick: Diese schwarzen Ränder werden einfach mit einer Taschenlampe einbelichtet, während man die Bildmitte mit einem passenden Stück Karton abdeckt, welcher fast so groß ist wie das gesamte Bild – aber eben nur fast.

Was Sie zusätzlich noch benötigen, ist eine große Wanne zum Wässern des Fotopapiers. Hier bietet sich eine Badewanne direkt an oder ein großes „Katzenklo“. Bei letzterem müssen Sie einfach nur mehrmals das Wasser wechseln.

Diese Plastikartikel können Sie im Fotofachversand erwerben. Sie können zunächst aber auch etwas improvisieren – und zwar mit Schalen und Messbechern aus dem „1-Euro-Shop“.

Ein genaues Thermometer

Auf diesem Bild sehen Sie neben der Ausrüstung zur S/W-Filmentwicklung auch ein Bratenthermometer zur genauen Temperaturmessung. Der lange „Spieß“ des Küchenthermometers ist ideal, um ihn in die angesetzte Chemie zu tauchen.

In der S/W-Positiv-Dunkelkammer benötigen Sie eigentlich kein Thermometer: Die Chemie wird bei Zimmertemperatur die ungefähr richtige Temperatur aufweisen (nämlich um die 20°C). Im Gegensatz zur Negativentwicklung sind gewisse Temperaturschwankung beim Anfertigen von Handabzügen nichts Dramatisches!

Wenn Sie dennoch die Temperatur Ihrer Chemie überprüfen möchten, dann müssen Sie sich hierzu ein spezielles Laborthermometer kaufen, welches auch auf die winzigsten Temperaturunterschiede genügend schnell „anspringt“ bzw. genau misst. Ein Fieberthermometer eignet sich hierzu genau so wenig wie ein „Badethermometer. Der Autor verwendet jedoch ein günstiges „Bratenthermometer“, welches zwar etwas „träge“ ist (das Messen dauert etwas länger), mit einer „Digitalanzeige“ jedoch sehr genaue Temperaturen angibt. Zudem besitzt ein solches Gerät einen genügend langen „Messfühler“.

Trockenklammern

Zum Trocknen der selbst angefertigten Fotoabzüge reicht es, wenn Sie diese auf eine Leine hängen (ja, wie im Film, nur das Rotlicht muss hierfür freilich nicht an sein). Hierzu nehmen Sie einfach je eine Wäscheklammer. Nur Abzüge auf sogenanntem Barytpapier müssen aufwendiger getrocknet werden. Das einfache PE-Papier („RC-Papier“) können Sie auch nass an eine Fliese im Bad heften. Ist es trocken, gleitet es einfach hinunter.

Laborzangen

Manch einer greift einfach mit den blanken Fingern in die Entwicklerschemie. Da wird (bei der für die S/W-Entwicklung) nicht viel passieren. Man muss die Hände eben ständig waschen. Oder aber man nutzt hierzu Einweghandschuhe, in denen man aber schnell schwitzt. Besser sind solche Bildzangen:

Im Buch "Handbuch der Analogen Kreativtechniken" geht es um analoge Bildbearbeitung! Sie meinen, der Begriff "Bildbearbeitung" bezieht sich nur auf den Computer? Dieses Buch möchte dem etwas entgegen setzen: Themen wie die Positivbearbeitung via Bleicher und Toner werden ebenso erläutert wie das Anfertigen von eigenen Emulsionen und die sogenannten "Edeldruckverfahren". Auf Amazon kann man einen Blick in dieses Buch werfen.

Achten Sie auf die Kürzel: „E“ für Entwickler und „F“ für Fixierer. Mit solchen Laborzangen fassen Sie das Fotopapier galant in der Schale an und befördern es in die nächste. Hierbei sollte es eine reine Entwicklerzange geben: taucht in den Entwickler, hebt das Fotopapier aus der Entwickler-Schale über die Stoppbad-Schale und lässt es dort hinein gleiten. Diese Zange wird nur mit der Entwicklerchemie benetzt. Die gelbe Zange ist beim Autor für das Stoppbad zuständig und die grüne für den Fixierer.

Man kann auf diese Laborzangen verzichten (und alles mit den Fingern machen). Für ein sauberes Arbeiten sind sie jedoch sehr empfehlenswert. Ein Tipp: Bitte diese Zangen nicht an den Rand der Entwicklerschale festklemmen. Zieht man dann an ihnen, lösen sich allzu gerne die schwarzen Gumminoppen vorne. Diese sind für den richtigen Gripp aber wichtig und es ist ärgerlich, wenn sie verloren gegangen sind (im Abfluss).

Die hier abgebildeten Plastikzangen sind ok. Sie brechen aber irgendwann. Besser sind Bildzangen aus Metall mit einem Federmechanismus. Es gibt aber auch simple Zangen aus Holz, die wie Grillzangen aufgebaut sind. Auch diese sind zu gebrauchen.

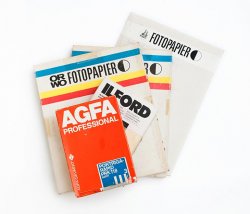

Chemie und Fotopapier

Als letztes soll es um das Verbrauchsmaterial gehen.

Das belichtete Fotopapier wird später bei Rotlicht mehrere Chemiebäder durchwandern.

Altes Fotopapier entwickelt flau bzw. zu „kontrastarm“ und besitzt einen Grauscheier, alte Fotochemie funktioniert einfach nicht: Ersparen Sie sich dieses Leiden und kaufen Sie – gerade als Anfänger – nur frisches Verbrauchsmaterial! Abgelaufene Chemie und Jahrzehnte altes Fotopapier sind die ideale Spaßbremse! Nicht wenige Zeitgenossen sind deswegen schon zu früh abgesprungen, bevor sie in der eigenen Dunkelkammer gute Handabzüge erhielten. Das Paket altes Fotopapier per Ebay war günstig? Leider lässt es nunmehr eher fahle Abzüge ohne tiefem Schwarz und „knackigen“ Lichtern zu. Auf dieser Seite finden Sie auch Links zu diversen Shops für die analoge Fotografie, bei denen Sie frische Chemie und neues S/W-Fotopapier kaufen können. Später können Sie dann auch mit abgelaufenem Material experimentieren. Die Materialien der Markenfirmen (Kodak, Ilford) sind recht teuer. Günstiger, und nicht weniger schlecht, ist das Verbrauchsmaterial von z. B. Rollei, Adox oder Foma. Die analogen Fotografien auf dieser Seite sind alle mit diesen Materialien entstanden.

Fotochemie wird in Konzentraten geliefert. Zunächst wird dann ein Ansatz angefertigt (ein Teil Konzentrat mit Wasser verdünnt). Dieser Ansatz ist mehrere Male verwendbar und wird nach getaner Arbeit je in eine Vorratsflasche gefüllt. Wie hierbei genau vorzugehen ist, wird im Artikel → Selbst Vergrößern genau besprochen. Weiterhin erfahren Sie dort natürlich auch Schritt für Schritt, wie Sie zu hervorragenden Ergebnissen kommen.

Sie benötigen:

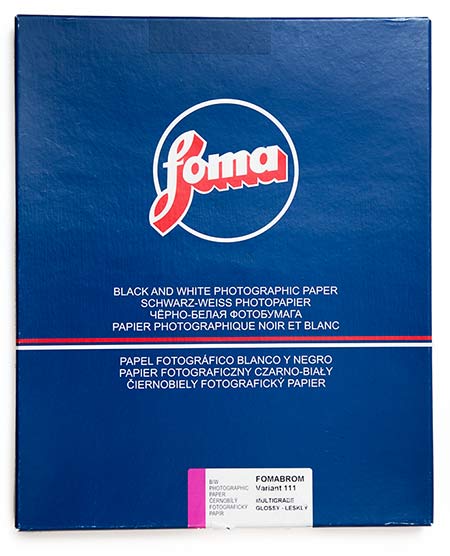

- Fotopapier (z. B. „Fomaspeed Variant“)

- ein S/W-Positiventwickler-Konzentrat (z. B. „Adox Neutol“)

- ein Stoppbad-Konzentrat (z. B. „Ilford Ilfostop“)

- ein Fixierkonzentrat (z. B. „Adox Adofix“)

Mehr ist nicht nötig. Achten Sie als Anfänger beim Kauf von Fotopapier auf zwei Eigenschaften: a) das Papier hat eine PE-Grundlage (es basiert auf Kunststoff und wellt sich daher beim Trocknen nicht) und b) es ist ein Multiggrade-Papier (man kann den Kontrast steuern). Das Gegenteil von diesem Typ wäre Baryt-Fotopapier mit fester Gradation. So etwas sollte man nur mit entsprechender Erfahrung im Fotolabor nutzen.

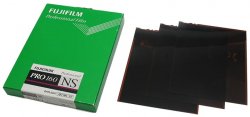

Ein modernes Fotopapier der Firma „Foma“. Es handelt sich um ein Multigrade-Papier (hier in der Baryt-Variante [Fomabrom statt Fomaspeed]) und daher lässt sich der Kontrast steuern mittels Farbfilter (oder, eleganter, via Multigrade- [bzw. Color-] Kopf). Die meisten S/W-Bilder auf dieser Internetseite wurden auf diesem Papier belichtet. Es ist „leicht warm“ und erzeugt dennoch tiefe Schwärzen.

ein altes Warmtonpapier („Agfa Portriga PRK 118 Baryt“)