Fotografieren mit der analogen 8×10-Inch-Großformatkamera

Ist das eine Kamera für Platten? Fragten einige Spaziergänger neugierig, als sie uns da mit diesem Monstrum von Kamera in der Landschaft stehen sahen. Tatsächlich fällt man natürlich auf, wenn man mit einer riesigen analogen Großformatkamera im Format 8×10 Zoll fotografiert. Hier gibt es einige Bilder von einer Fototour.

Jüngst half ich als Assistenz einem Freund, welcher an einem Landschaftsthema arbeitet. Sachliche Landschaftsfotografien einer ehemaligen Industrieregion sollen angefertigt werden – und zwar in äußerst hoher Auflösung bzw. Detailgenauigkeit. Später sollen die Arbeiten in einer Ausstellung präsentiert werden. Als Werkzeug nutzten wir hierzu eine Großformatkamera der Firma Cambo. Und was das Filmformat anbelangt: Ganze 8×10 Inch große Planfilme lassen sich mit der Cambo belichten. Dies entspricht Planfilme von ca. 20,3 x 25,4 cm. Also richtig große Blätter, die bereits ohne nachträgliche Vergrößerung (Abzug / Druck) ein Maß besitzen, welches man eigentlich nur von „fertigen“ Bildern kennt. Fotografiert wurde auf Fujifilm Provia 100 Diafilm.

So schaut dies dann aus und ich machte zwischendurch immer mal wieder einige Bilder, die das Fotografieren im Großformat verdeutlichen sollen. Denn hier gestaltet sich die Lichtbildnerei schon sehr anders, als würde man im Mittelformat oder gar mit einer handlichen Kleinbildkamera arbeiten.

Das rote Tuch, welches sich auf dieser Fotografie so deutlich in den Vordergrund drängt, hat übrigens deswegen so eine auffallende Farbe, damit man gesehen wird. Denn als Fotograf verschwindet man zunächst für einige Minuten darunter, um auf der großen Mattscheibe der Großformatkamera das Bild kombinieren zu können. Was alles um einen darum passiert – Man bekommt es nicht mehr mit. Man schaltet sozusagen für einen gewissen Moment ab.

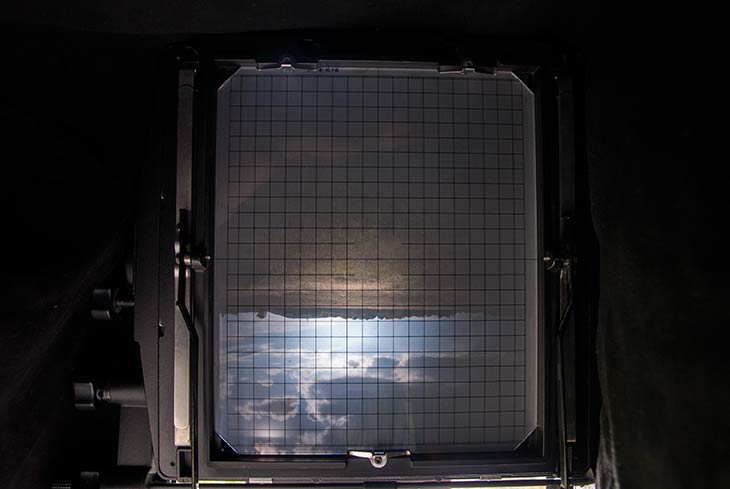

Hier durfte ich auch einmal mit der Kamera unter besagtes „Dunkeltuch“. Innen ist es natürlich schwarz, damit jegliches Umgebungslicht absorbiert werden kann. Außerdem hat so ein Tuch oft eingearbeitete Gewichte, damit es zum einen hinter dem Fotografen herunter hängt (nicht im Wind weht) und zum anderen fester auf der Kamera liegt (und nicht weg fliegen kann). Der Nachteil frei hängender Gewichte: Sie pendeln im Wind. Vibrationen muss man bei solch einem Aufbau jedoch unbedingt vermeiden. Dieses Dunkeltuch dient also dazu, dass kein Fremdlicht von hinten auf die Mattscheibe gelangt bzw. damit man eine klare Sicht auf die Projektion bekommt. Gleichzeitig ist es innen schwarz. Warum? Weil das Licht, welches durch die Mattscheibe fällt, sich daran nicht reflektieren soll – Es würde einen Schimmer auf die Mattscheibe werfen. Das Bild soll aber kontrastreich erscheinen. Und Objektive für dieses Format sind recht lichtschwach: Hier ist ein solches Tuch Pflicht.

Fotografieren kann man dies als Betrachter eher schlecht: Tatsächlich ergibt sich so auf der Mattscheibe ein ca. 20 x 25 cm großes, klares und helles Bild – Es steht dann jedoch, physikalisch bedingt, auf dem Kopf. Die Welt sieht darunter einfach schön, ja etwas märchenhaft aus.

Diese Mattscheibe lässt sich dann etwas nach hinten klappen: Ist der Bildausschnitt und die Schärfe eingestellt, schiebt man eine (genormte) Planfilmkassette dahinter. In ihr befindet sich das lichtempfindliche Filmmaterial:

Sicherheitshalber befinden sich diese riesigen Kassetten noch einmal in einer lichtdichten Hülle. Ein Planfilm als Farbdia in diesem großen Format kostet eine Menge Geld. Hier möchte man kein Risiko eingehen. Für ein einziges Blatt des Fuji Provia im Format 8×10 Inch muss man (bei Veröffentlichung dieses Beitrages) ca. 18 Euro löhnen – pro Bild also!

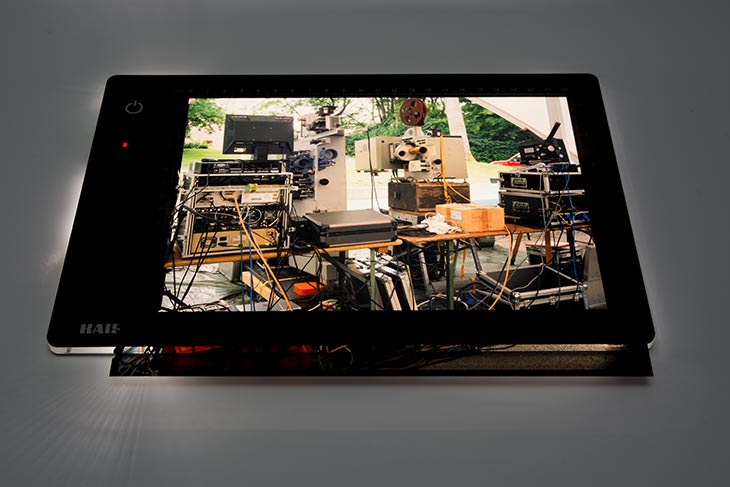

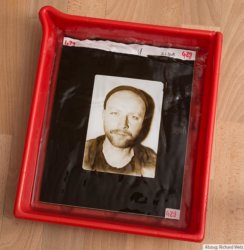

So schauen die späteren Dias dann aus: Sie sind so groß, dass sie gar nicht mehr auf meine Leuchtplatte passen.

Und wie wird entwickelt? Entweder man findet einen Dienstleister, welcher auch das große Großformat (und nicht nur 4×5 Inch) entwickeln kann. Oder man muss solch ein Farbdia selbst Zuhause entwickeln. Hierzu benötigt man zwingend eine Entwicklermaschine oder eine Röhre, bei welcher die Temperatur eines Mantelbades exakt einstellbar ist (insbesondere eben bei Diamaterial). Der Planfilm wird dann darin gerollt innerhalb einer langen Entwicklerdose rotiert. Viel einfacher gestaltet sich jedoch das Selbstentwickeln von S/W-Planfilmen: Hier kann man jene einfach nacheinander offen in Schalen (wie Fotopapier) entwickeln. Temperaturschwankungen spielen hierbei keine so große Rolle wie bei Farbmaterial.

Die Kamera selbst ist jedoch völlig simpel aufgebaut und zwar nach folgendem Schema: Objektiv – Verschluss (Hier stellt man die Belichtungszeit und Blende ein) – lichtdichter Balgen – Mattscheibe bzw. Filmkassette. Ausgelöst wird später mittels einem Drahtauslöser. Ein stabiles Stativ darf hierbei nicht fehlen, wobei es dafür mittlerweile auch günstige gibt. Wie auf dem Foto zu sehen, verzichtet man dann aber besser auf den Kugelkopf, wenn man solch eine schwere Kamera darauf betreibt. Manch einer nutzt hierfür auch ein „Baustativ“.

Zudem gibt es bei einer Großformatkamera nach dem Prinzip „Optische Bank“ (wie bei der Cambo) viele Möglichkeiten, die vordere und hintere Standarte zu verstellen. Dies dient zum einen für das Verstellen (Shift) des Bildkreises (man muss nicht die gesamte Konstruktion neigen und umgeht somit Bildverzerrungen [„stürzende Linien“]), wodurch ein Entzerren im Labor nicht mehr notwendig ist und zum anderen für den sogenannten Tilt:

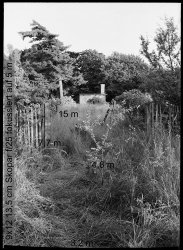

Betrachten Sie auf diesem Foto die Rückstandarte: Sie ist hier so verstellt, dass sie leicht geneigt ist. Dies nennt man etwas eingedeutscht auch „Tilten“. Warum sollte man so etwas tun? Je größer das Filmformat, desto lichtschwächer sind die hierfür verfügbaren Objektive (denn deren Bildkreis muss sehr groß sein, um den großen 8×10-Inch-Planfilm ausleuchten zu können). Je lichtschwächer die Objektive, desto länger muss man belichten.

Bei unseren Aufnahmen gab es jedoch Wind! Die Bäume, Sträucher, Blätter – Sie alle bewegten sich leicht. Also sollte nur mäßig abgeblendet werden, damit man nicht auf zu lange Belichtungszeiten kommt, die jene Motivelemente auf der Fotografie verwischt dargestellt hätten. Wählt man jedoch eine relativ große Blendenöffnung (im Großformat ist z. B. Blende 11 eine noch große Blendenöffnung), dann wird man einen unscharfen Vordergrund bekommen, wenn gleichzeitig die Ferne scharf abgebildet werden soll.

Der Trick: Man tiltet eine Standarte etwas und „schiebt“ sich dadurch sozusagen die unterschiedlichen Schärfeebenen etwas enger zusammen. Normalerweise verstellt man hierbei jedoch die vordere Standarte mit dem Objektiv (Ändern des Schärfeverlaufs). Verstellt man die hintere Standarte, ändert man auch die Perspektive (stürzende Linien). Durch eine solche Verstellung werden zwei Punkte selbst bei einer kleineren Blende (d. h. bei größerer Blendenöffnung) gleichzeitig scharf abgebildet und man kann mit relativ kurzen Belichtungszeiten (hier im Großformat ist 1/4 Sekunde kurz) fotografieren. Nachteil: Der Himmel kann bei einer solchen Tilt-Einstellung leicht unscharf abgebildet werden. Entgegen der Physik zaubern kann man mittels „Tilt“ auch nicht. Insbesondere jedoch bei strukturlosen Flächen (Himmel) fällt dies dann später auf dem Foto nicht auf.

Gute Großformatkameras besitzen feine Skalen und Mechaniken für die besagten Verstellmöglichkeiten.

Hier schaute ich dem Kollegen noch einmal mit der Kamera über die Schulter. Auf diesem Foto sieht man auch die große Mattscheibe und sogar leicht das „Live-Bild“ darauf. Im Moment ist hier der Kameraverschluss offen, sodass Licht durch das Objektiv auf die Mattscheibe gelangen kann. Man verschiebt dann die vordere Standarte soweit, dass die Lichtstrahlen als gebündelter Brennpunkt auf die Mattscheibe gelangen: Das Foto ist scharf gestellt. Viel besser lässt sich dies natürlich unter dem oben gezeigten Dunkeltuch kontrollieren.

Noch eine Detailaufnahme von der Frontstandarte. An ihr befindet sich die Objektivplatine, die leicht heraus- bzw. ausgetauscht werden kann. Hier ist ein „Copal 3“ -Verschluss montiert und in ihm ein Objektiv (genauer Typ weiß ich leider nicht mehr), welches das Großformat genügend abdecken kann. Hier kommt es nicht selten insbesondere bei Weitwinkelobjektiven zu einem Problem: Es ist technisch schlecht machbar, dass jene über den gesamten Bildkreis (ausleuchten des gesamten Planfilmes) tatsächlich gleich hell abbilden. Stattdessen werden die Bildecken etwas dunkler belichtet und man muss dann einen sogenannten „Centerfilter“ vor dem Objektiv nutzen, welcher zur Mitte hin dunkler wird und somit das Problem der Vignettierung aufhebt (bei Verlust an Lichtstärke freilich). Das Fotografieren mit sehr großen Formaten bringt also Herausforderungen mit sich, an die man bei der Kleinbild- und Mittelformatfotografie gar nicht denkt.

Feiningers Grosse Fotolehre ist eines der bekanntesten Lehrbücher für die Fotografie und erscheint nun in der Neuausgabe. Die Fotolehre kann als das Standardwerk der analogen Fotografie angesehen werden. Auf Amazon kann man einen Blick in dieses Buch werfen.

Am Verschluss stellt man die Belichtungszeit ein und die Blende. Vor jedem Auslösen muss gespannt werden. Als Indikator kommt dann so ein kleines rotes Wimpelchen zum Vorschein. Übrigens: So einen großen Verschluss sollte man vor dem ersten Gebrauch bzw. nach dem Gebrauchtkauf einmal in den Kühlschrank legen und danach erst auf Funktion testen. Es gab schon einige Fotografen, die ihre eigentlich erprobte Kamera plötzlich auch bei relativ kalten Umgebungstemperaturen (z. B. bei 8 °C am Morgen) auslösen wollten und plötzlich hing der Verschluss oder blieb ganz offen. Dass altes Schmierfett bei niedrigen Temperaturen zäh werden kann, ist freilich kein alleiniges Problem von Großformatverschlüssen. Bei einem Preis von über 10 € pro Bild ist der Schaden jedoch umso ärgerlicher. Empfohlen sei an dieser Stelle auch der Verschlusszeitentester fürs Smartphone.

Und was passiert hier? Der Fotograf misst den sogenannten Balgenauszug. Je näher vorne am Motiv fokussiert wird, desto weiter muss der Balgen auseinander gezogen werden. Je länger dieser aber wird, desto schwächer wird das Licht sein, welches hinten auf den (später eingeschobenen) Planfilm gelangen wird. Dies muss bei der anschließenden Belichtungsmessung berücksichtigt werden.

Anhand einer Formel bzw. anhand einer Tabelle ergibt sich dann ein Verlängerungsfaktor. Insbesondere bei Detailaufnahmen bzw. bei Fotografien bei großem Abbildungsmaßstab (Balgen ist weit ausgefahren) spielt dies umso mehr eine Rolle, umso größer das Aufnahmeformat ist. Im Mittelformat und erst recht Kleinbild ist der Verlängerungsfaktor zu vernachlässigen, bei einer 8×10-Zoll-Großformatkamera jedoch nicht (außer man fokussiert nahe Unendlich).

Dann wird die Stärke des Umgebungslichtes gemessen. Hier wird ein Handbelichtungsmesser auf eine Graukarte gehalten. Ich selbst messe immer lediglich mit Kalotte in den Schatten, also ohne Graukarte (die sogenannte Lichtmessung). Der Freund hat da so seine eigene Technik und nutzt eine Mischung aus Licht- und Objektmessung. Besser nicht jedoch sollte man hier den Belichtungsmesser einfach hin zum Motiv halten. Ein zuvor ggf. errechneter Verlängerungsfaktor durch den Balgenauszug wird freilich bei der Belichtungsmessung berücksichtigt.

Einige Großformatfotografen messen Licht auch nach dem sogenannten „Zonensystem„. Hier werden mindestens zwei Punkte im Motiv angemessen (mittels einem Spotbelichtungsmesser mit eingebautem Fernrohr und ganz engem Messbereich). Zumeist misst man dann den Punkt im Motiv an, welcher gerade so noch Zeichnung haben soll, also die Schatten (z. B. unter Baumwipfeln), und belichtet um drei Blenden knapper. Sinn ergibt das Zonensystem jedoch insbesondere beim Fotografieren mit Planfilmen, welche man je einzeln bzw. separat entwickeln kann: Durch besagte „Zwei-Punkte-Messung“ kann man nämlich sehr einfach den Motivkontrast ermitteln (Helligkeitsunterschied zwischen Lichter und Schatten) und so einen hohen Eigenkontrast des Motives durch eine etwas verkürzte Entwicklungszeit des Filmblattes kompensieren bzw. einen geringen Eigenkontrast durch eine verlängerte Entwicklung erhöhen. Dadurch jedoch, dass man seit vielen Jahren im S/W-Labor Multikontrastpapier zur Verfügung hat und dass man heute den Kontrast digitalisierter Negative spielend am Computer steuern kann, hat das Zonensystem (was den Teil der Kontraststeuerung anbelangt) an Bedeutung verloren. Bei sehr kontrastreichen Motiven messe ich jedoch auch die Schatten und Lichter an und schaue, ob letztere bei der Belichtung (auf die Schatten) noch im natürlichen Kontrastumfang des Filmes zu liegen kommen. Dies ist insbesondere bei Diafilm und bei Dokumentenfilm (hochauflösend, jedoch sehr geringer Kontrastumfang) zu empfehlen. Weiter geht es:

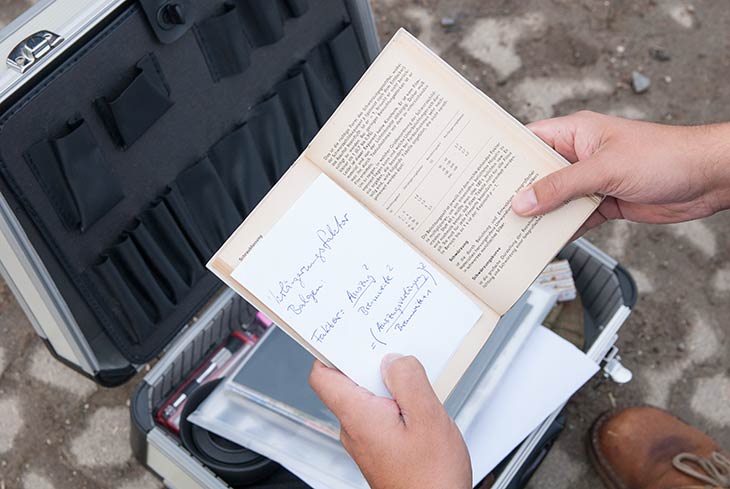

Dieser Koffer war stets dabei. In ihm befindet sich ein zweites (Weitwinkel-) Objektiv, welches man inklusive dem Verschluss und Halteplatte (Objektivplatine ) bei Bedarf wechselt bzw. in die vordere Standarte einsetzt. Der Belichtungsmesser ist zu sehen, eine Wasserwaage und etwas Werkzeug.

Achja: Eine Mattscheibenlupe darf auch nicht fehlen! Was nicht zu sehen ist, ist ein weiteres Werkzeug beim Fotografieren im Großformat: Das Maßband. Zum Einstellen der Schärfezone muss, wenn man auf einen scharfen Vordergrund Wert legt, gemessen werden, ab welcher Entfernung von der Kamera aus gesehen das Motiv beginnt (dies gilt nicht nur im Großformat). Anhand einer Tabelle kann man dann ablesen, auf welchen Punkt man bei welcher Blende fokussieren muss, damit alles scharf abgebildet ist. Ich selbst messe grob mit Schritten (ein Schritt ein Meter), manch einer kontrolliert dies auf der Mattscheibe bei abgeblendetem Objektiv mit der Lupe (mir ist dies zu unsicher). Kippt man aber eine der Standarten, gelten diese Werte nicht mehr und man muss via Mattscheibe fokussieren. Je größer diese ist (bzw. das Filmformat), desto präziser gelingt dies. Denn solch eine Mattscheibe besitzt ja eine viel geringere Auflösung als der Film. Vermutlich ist dies einer der Hauptgründe, warum (zumindest früher) professionelle Fotografen mit solch riesigen Formaten Fotografien für Industrie und Wirtschaft anfertigten.

Die Großformatkamera ist meist so hoch auf dem Stativ platziert, dass eine kleine Leiter, ein Tritt, äußerst hilfreich zum Einstellen an der Mattscheibe ist. Manch einer stellt sich auch auf den Koffer, in welchem solch eine Kamera transportiert wird (eher eine Kiste).

Die gesamte Ausrüstung lässt sich freilich nur mit dem Auto transportieren. Eine kompakte, „rucksacktaugliche“ Großformatkamera wäre eine in Laufbodenform, wie z. B. die Linhof Technika. Die Ausrüstung einer 8×10 Inch optischen Bank kann man jedoch nicht so einfach auf dem Rücken transportieren. Manche Fotofreunde nutzen hierzu eine Sackkarre oder einen Bollerwagen.

Für einen schnellen Aufbau wurde ein Gestell gezimmert, welches ermöglicht, die Großformatkamera hängend zu transportieren. Ein großer Koffer ist hier nicht notwendig gewesen. Die zusammen gebaute Cambo wurde einfach vor Ort aus dem Gestell genommen und gleich auf das Stativ geschraubt. Denn ein Aufbau benötigt Zeit: Schnell hat sich dabei das Licht schon geändert!

Hier sieht man noch einmal die riesige Planfilmkassette für das 8×10-Inch-Format. Auf jeder Seite kann (in absoluter Dunkelheit) je ein Planfilm eingeschoben werden. Später setzt man diese Kassette hinter die Mattscheibe und entfernt den Schutzschieber, sodass der Film blank gegenüber der Innenseite des Objektives sitzt. Natürlich muss hierbei der Verschluss bereits geschlossen sein.

Und zuletzt noch ein Foto der Fuji-Filme, die verwendet wurde. In solch großen Kartons befinden sich die Filmblätter. Es ist hier ganz wichtig, dass man ein System hat, um die belichteten und unbelichteten Planfilme zu trennen! Ansonsten riskiert man eben, dass man einen belichteten Planfilm erneut belichtet.

Das berühmte "Fotopraktikum" gibt es seit vielen Jahren in immer neuen Auflagen. Dies ist ein Standardwerk und insbesondere für technisch Versierte und für Azubis zum Fotografenberuf interessant.

Dies war meine kleine Fotoserie, die ich als Assistent bei diesem Großformatshooting aufgenommen hatte. Wie man erkennen kann, gestaltet sich das Fotografieren mit einer solch riesigen Kamera gänzlich anders als mit einer Kleinbildkamera. Bis das jeweilige Foto endlich gemacht wurde, dauerte es stets mindestens eine halbe Stunde Vorbereitung! Fotografiert man hier alleine, dauert es nicht selten noch länger, wenn man Wert auf ein gewisses Maß an Präzision legt.

„weil man so etwas sonst kaum zu Gesicht bekommt.“

Hallo Thomas,

das Internet ist voll von Bildern und Berichten von Wichtigtuern mit/von Großformatkameras. Es gibt sogar ein deutschsprachiges Großformatforum. Es wurden regelrechte Schneisen in Wälder geschrieben um Weisheiten zur Großformatfotografie bzw. Verstellungen zu erläutern. Wer sich dafür interessiert wird mühelos fündig. Manchmal findet man sogar richtig gute Berichte von Leuten die genau wissen wie es geht.

Wenn Du Dich für Verstellungen interessieren solltest dann lege ich Dir A. Adams, Die Kamera, wärmstens ans Herz. In meinen Augen das beste Buch zum Thema. Wer einen IQ minimal über seiner Schuhgröße hat und lesen kann sollte nach dieser Lektüre nie wieder Probleme mit jedweder Verstellung haben. Wer dann noch immer ohne Hirn und Verstand an den Standarten herumzerrt dem ist nicht mehr zu helfen.

Mit deinem Bericht verunsicherst Du Deine Leser eher als Du ihnen hilfst. Das schadet den sonst recht guten Seiten mehr als es nutzt. Er hat zu viele inhaltliche Schwächen. Auf die Gefahr hin dass ich mich wiederhole: schaue einmal einem Könner über die Schulter oder noch besser gib ihm anschließend den Text zum lesen.

Zum Zonensystem: ich bin ja alles andere als eine große Verfechterin desselben. Aber wenn man schon darüber berichtet dann sollte es korrekt sein. Natürlich kann man mit dem Computer oder in der Duka vieles wieder geradebügeln was man bei der Aufnahme bzw. bei der Filmentwicklung vermasselt hat. Das Ziel sollte aber auch heute noch sein ein ideales Negativ zu erzeugen. Von diesem als Ausgangslage ist die anschließende Arbeit nicht nur einfacher sondern die Ergebnisse sind auch (techn.) besser.

Natürlicher Helligkeitsabfall: ich wiederhole mich abermals. Das Problem bei der verstellbaren Kamera ist dass man aus der Mitte des Bildkreises kommt wenn man entweder verschiebt oder kippt. Ein ähnliches Phänomen kann man mit Shiftobjektiven gut beobachten. Vorschlag: nimm Dein Nikon PC, richte es auf eine helle, gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche und verstelle es bis zum Anschlag. Spanne einen hart arbeitenden Diafilm (Velvia???) in die Kamera. Du wirst einen regelrechten Helligkeitsverlauf sehen. Also: nix ausschließlich Problem des Großformats.

kleiner Nachtrag

„Wie auf dem Foto zu sehen, verzichtet man dann aber besser auf den Kugelkopf, wenn man solch eine schwere Kamera darauf betreibt. Manch einer nutzt hierfür auch ein „Baustativ“.

Auch das geht wie Du es zeigst, aber mit einem vernünftigen Neiger (ausdrücklich kein Kugelkopf!!!! bei dieser schweren Kamera) geht es erheblich einfacher, schneller und genauer. So muß man alles über die Beinauszüge regeln. Das macht Arbeit und ist alles andere als lustig. Wer schon zu diesem extrem großen und teuren Format (in Farbe) greift sollte nicht am falschen Ende sparen. Ideal wäre ein entsprechender Getriebezeiger. Übrigens zum Thema Baustativ: das klingt wie Ferrari kaufen und runderneuerte Reifen aufziehen. Sparen am falschen Ende.

Eine ganz allgemeine Frage: wieso kippt der Kollege die Bildstandarte um nach Scheimpflug zu verstellen? ja ich weiß, das minimiert die Gefahr dass er die ausgeleuchteten Bildkreise der Objektive überreizt, es verändert aber auch die Perspektive. Die Landschaft kippt um (Stichwort Stürzende Linien), die Kamera scheint ja waagerecht ausgerichtet worden zu sein.

Hoffen wir dass zumindest die Bilder gut wurden.

Hallo Frau Müller, siehe auch meine Antwort etwas weiter unten. Warum vorne oder hinten genau gekippt wurde, weiß ich auch nicht. Der Beitrag soll nur im Groben einige typische und besondere Arbeitsschritte mit solch einem Gerät demonstrieren, weil man so etwas sonst kaum zu Gesicht bekommt.

„Das Fotografieren mit sehr großen Formaten bringt also Herausforderungen mit sich, an die man bei der Kleinbild- und Mittelformatfotografie gar nicht denkt.“

Hallo Thomas, das stimmt so nicht was Du über den Helligkeitsabfall schreibst. Auch bei Kleinbild- oder Mittelformatkameras behält die Physik ihre Gültigkeit. Das cos-hoch-4 Gesetz gilt in jedem Format und mit jedem Objektiv! Wenn Du ein Objektiv nimmst welches z.B. diagonal 100° auszeichnet hast Du in jedem Format die gleichen Probleme. Blöd ist es im Großformat nur wenn Du ohne Centerfilter stark verstellst. Dann kann es sein dass Teile des genutzten Bildes nah am Bildkreises liegen und andere genau in der Mitte. Bei Kamerasystemen die „fest“ sind ist der natürliche Helligkeitsabfall immer zentriert um die Mitte. Er fällt weniger auf, ist aber selbstverständlich vorhanden.

„Als Indikator kommt dann so ein kleines rotes Wimpelchen zum Vorschein.“ Auch das stimmt so nicht! Jeder Verschlußtyp ist anders. Bei einem gibt es das Wimpelchen, bei anderen hingegen nicht.

Auszugsverlängerung bei Landschaftsaufnahmen? Pardon, das erscheint mir ein wenig …… Wie um alles in der Welt möchte der Kollege das an der Kamera bzw. am Objektivverschluß einstellen? Faustregel: alles was weiter entfernt ist als zehnfache Brennweite kann man nicht mehr einstellen. Das wären im genannten Format, bei einem Normalobjektiv, stolze drei Meter.

„hat das Zonensystem (was den Teil der Kontraststeuerung anbelangt) an Bedeutung verloren“ Mein lieber Thomas, um was geht es denn sonst beim Zonensystem? Adams (und auch Archer) wollten vor der Aufnahme (Stichwort: Visualisierung) festlegen können wie sie das „perfekte“ Negativ erzeugen können um ihre Vorstellungen an Helligkeiten umzusetzen. Sie wollten durch die Belichtung und die Entwicklung alles in der Hand haben. Also nichts anderes als die Kontraststeuerung.

„Die Großformatkamera ist meist so hoch auf dem Stativ platziert, dass eine kleine Leiter, ein Tritt, äußerst hilfreich zum Einstellen an der Mattscheibe ist. Manch einer stellt sich auch auf den Koffer, in welchem solch eine Kamera transportiert wird (eher eine Kiste).“ Was hindert Dich es dem Kollegen nachzumachen? Das geht auch mit Kameras mit kleineren Formaten. Wenn er meint von so hoch oben fotografieren zu müssen dann hat er sicherlich seine Gründe. Das hat aber nichts, rein gar nichts, mit der großen Kamera zu tun.

„Wie man erkennen kann, gestaltet sich das Fotografieren mit einer solch riesigen Kamera gänzlich anders als mit einer Kleinbildkamera. Bis das jeweilige Foto endlich gemacht wurde, dauerte es stets mindestens eine halbe Stunde Vorbereitung! Fotografiert man hier alleine, dauert es nicht selten noch länger, wenn man Wert auf ein gewisses Maß an Präzision legt.“ Na ja, das ist eher eine Frage von Übung, Organisation und Talent! Lese einmal was z.B. der Altmeister Adams zur Entstehung seines berühmtesten Bildes, Moonrise, zu berichten wußte. Nix halbe Stunde Einstelldauer! übrigens: er hatte keinen Belichtungsmesser zur Hand.

Vorschlag: überdenke den ganzen Bericht noch einmal in Ruhe oder noch besser, schaue einmal jemand über die Schulter der damit wirklich beruflich zu tun hat(te) und für den große Aufnahmeformate tägliche Praxis sind/waren. Du wirst Dich wundern.

Hallo Frau Müller, danke für die Hinweise! Soweit ich mich erinnere (die Aufnahmen sind schon einige Jahre her) hatten wir nach der Arbeit extra für mich einige typische Szenen „nachgespielt“, um die Besonderheiten einer solchen Kamera für den Laien zu demonstrieren. Diese Szenen sind daher auch nicht in der Summe realistisch. Es gibt daher auch keine Bildergebnisse bzw. man sieht das Motiv gar nicht. Die eigentlichen Aufnahmen, die dort gemacht worden sind, hatte ich gar nicht mit der Kamera begleitet. Das hätte nur gestört und ich war Assistent für das Maßband, die Kassetten usw.

Helligkeitsabfall

Beim großen Format fällt er m. E. nach (mehr) auf. Er ist natürlich immer irgendwie vorhanden. Da hast du Recht.

Zonensystem

Ich meine damit, dass durch die heutige Möglichkeiten der nachträglichen Kontraststeuerung nach Gusto am Computer oder auf S/W-Multikontrast dieses sehr an Relevanz verloren hat.

Schemel

Da hast du mich erwischt: Jetzt fällt mir erst ein, dass dabei die Größe der Kamera selbst keine Rolle spielt. Vermutlich wird hier der Tritt benutzt, damit man etwas weiter oben vernünftig mit der Lupe auf der Mattscheibe herum fahren kann bzw. damit man elegant die Kassetten wechseln kann.