Mit der Semi-Lochkamera die Schärfentiefe erhöhen

Das Besondere an Lochkameras ist u. a. deren sehr hohe Schärfentiefe. Der Nachteil: Erst bei größeren Negativformaten erhält man eine befriedigend hohe Auflösung. Ich habe das Loch der Lochkamera mit einem normalen Objektiv kombiniert, um beides zu bekommen.

Fotos von Lochkameras sehen mir persönlich oft etwas zu glattgelutscht aus, was natürlich an der geringen Auflösung bzw. an der hohen Beugungsunschärfe liegt (Licht zwängt sich durch die winzige Öffnung). Möchte man mehr Auflösung, muss man mit einer Lochkamera mit größerem Filmformat (bzw. größerem Loch) arbeiten. Aber dann sieht man kein fotografisches Korn mehr, welches zusätzlich für eine Art „Pseudoschärfe“ sorgen kann. Das Bild wirkt damit crispier, wie der Engländer vielleicht sagen würde.

Es gibt aber eine Möglichkeit, mit einer Kleinbildkamera als „Semi-Lochkamera“ beides zu vereinen: die äußerst hohe Schärfentiefe der Lochkamera, eine viel höhere Auflösung als wie sie es im Kleinbild normalerweise mittels Pinhole möglich wäre und natürlich fotografisches Korn, welches im Kleinbild mit einem 400-ASA-Film recht leicht zu realisieren ist. Man kombiniert einfach eine Lochblende mit winzigem Loch mit dem normalen Objektiv.

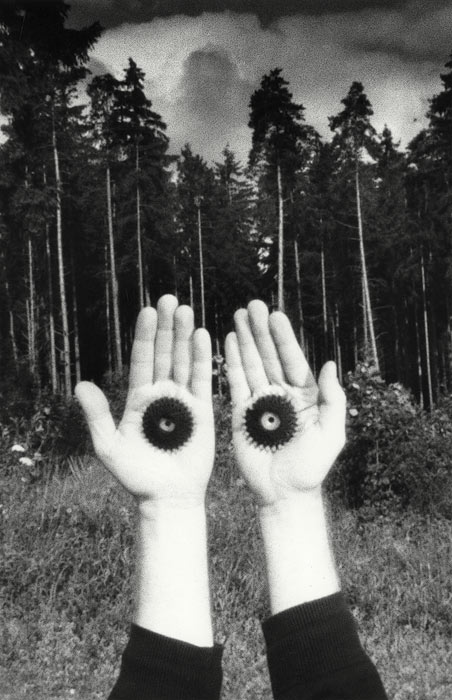

Solche seltsam erscheinenden Fotos sind dann mit der Konstruktion realisierbar:

Hier ist das fotografische Korn deutlich zu sehen. Da Lochkameras in einer verhältnismäßig geringen Auflösung belichten und da die Bilder somit zumeist rundgelutscht bzw. immer leicht unscharf aussehen, ist das (scharf umrissene) Filmkorn eine gute Möglichkeit, den Fotografien einer Lochkamera etwas künstlich Schärfe zu verleihen. Und dies geht am besten im Kleinbild, bei der Verwendung eines 400 ASA Filmes und beim „Pushen“ von diesem auf ca. 800 ASA mit einem S/W-Negativentwickler wie Rodinal.

Siehe auch → Grobes Filmkorn erzeugen

Allein: Im Kleinbild ist die Auflösung der Lochkamera freilich per se am geringsten. Um dem entgegen zu steuern, verwende ich eine Art „Hybridlösung“: Eine Semi-Lochkamera:

An einer Kleinbild-Spiegelreflexkamera wird das konventionelle Objektiv verwendet (z. B. ein 28 mm Weitwinkel) und hinter dieses wird zusätzlich (mittels einer lichtdichten Folie) das Lochkamera-Loch angebracht.

Hinweis: Ich hatte mir bei den Beispielbildern eine „gelaserte“ bzw. gekaufte Lochblende letztlich direkt in ein altes 50er Objektiv über die eigentliche Irisblende gebaut. Eine direkt hinter das letzte Linsenelement angebrachte Folie (wie im Bild) sollte aber für erste Experimente reichen.

Das Ergebnis: Die Schärfentiefe erhöht sich drastisch, die typische Beugungsunschärfe einer Pinholekamera freilich auch. Doch durch den hohen Vergrößerungsmaßstab beim Kleinbild ist hier Filmkorn sichtbar und die Auflösung ist durch das „davor geschaltete“ Objektiv noch ausreichend hoch (was man z. B. an den Strommasten im Hintergrund sieht).

Zusätzlich wurde bei diesem Beispielbild noch ein Blitz eingesetzt. So ergeben sich mit etwas Experimentierbereitschaft völlig neue Bilder. Diese extrem hohe Schärfentiefe ist mit einem konventionellen Objektiv nicht möglich.

Hier wurde die selbe Technik der Semi-Lochkamera verwendet: Ein konventionelles Objekiv auf einer simplen analogen Kleinbild-Spiegelreflexkamera mit einer zusätzlich eingebauten „Pinhole-Lochblende“. Erkennen Sie die Anspielung, die kleine Reminiszenz auf Herbert Bayers „Einsamer Großstädter“?

Freilich kann man sich auch eine funktionierende Lochkamera aus einem Kaugummi und einer Konservendose bauen. Es ist aber auch durchaus möglich, qualitativ hochwertige Fotografien mit einer solchen Pinhole-Kamera anzufertigen. Dieses Buch führt den Leser in die erweiterten Techniken für eine optimale Abbildungsqualität ein. Es ist z. B. bei Amazon erhältlich.

Und hier noch ein Beispielfoto mit der Semi-Kleinbild-Lochlamera. Per Klick geht das Foto noch etwas größer zu betrachten.

Sie merken schon: Ich bin weniger von Holzarbeiten oder witzigen Konstruktionen entzückt (was viele Lochkamerafreunde offenbar schätzen). Sondern ich nutze die Technik der (Semi-) Lochkamera bewusst für gestalterische, künstlerische bzw. reproduzierbare Zwecke. Ähnliche Ergebnisse wie hier erhält man übrigens mit der Verwendung einer Meniskuslinse – jedoch ohne die ungewöhnlich hohe Schärfentiefe, die mit einer Pinholekamera realisierbar ist. Gerade letztere ist es, was diese Bilder so seltsam artifiziell erscheinen lassen. Dies funktioniert aber immer nur, wenn ein Motivelement sehr nah im Vordergrund platziert ist. Von daher ist man hier gestalterisch auch etwas eingeschränkt.

Hallo Thomas, ich habe da einige Ergänzungen.

Was du da konstruiert hast, ist keine Lochkamera, es ist schlicht ein Objektiv mit extrem kleiner Blende. Durch diese kleine Blende hast du natürlich auch besonders bei einem Weitwinkel eine extrem hohe Schärfentiefe, aber auch eine extrem hohe Beugung. Bei meinem 35mm Objektiv ist die Schärfentiefe bei f/16 schon von von 1,2m bis unendlich.

Bei einer reinen Lochkamera gibt es berechenbare Zusammenhänge (s. unten) bei einer bestimmten Lochabstand (wird meistens als Brennweite bezeichnet)zwischen der Lochgröße und der Beugung, um eine optimale Abbildung zu bekommen. Eine Lochkamera hat einfach keine Brennweite, da es den Effekt nicht gibt. Der bezieht sich darauf, dass bei Einstellung unendlich das Abbild der Sonne so klein ist, dass es die Unterlage anbrennt (Brennglas).

Um mit einer KB Kamera Pinholes zu machen, kauft man sich am besten eine professionell angefertigte Kappe (Loch mit glatten Kanten!), die anstelle des Objektives an die Kamera gesetzt wird. Wenn man dann noch Zwischenringe benutzt, kann man auch eine gewisse Telewirkung erzielen, aber dann auf Kosten der Beugung. Ich habe solche Bilder dann aus Einzelbildern gestitcht und komme auf eine beachtliche Auflösung.

Hier ist der Zusammenhang sehr gut erklärt:

The Pinhole Camera – Optimal Pinhole Design

https://www.youtube.com/watch?v=n5W3qztO4os

bei Interesse: hier sind meine analogen Pinholebilder

https://www.flickr.com/photos/dierktopp/albums/72157693791625582

VG Dierk

Hallo Dierk, danke für die vielen weiteren Infos!

Nachdem ich Ihren Artikel über die Agfa-Sensoren gefunden hatte, habe ich gestern stundenlang gelesen und übersetzt. Was für eine großartige Informationsquelle! Danke vielmals. Ich bin fasziniert von diesem Konzept der halben Lochblende. Ich selbst habe ein Agfa-Klack in eine Lochkamera mit umgewandelt, möchte aber aus praktischen Gründen eine 35-mm-Kamera ausprobieren.

Wie stellen Sie das Objektiv beim Aufnehmen ein? Blende ganz offen und auf Unendlichkeit fokussiert? Nochmals vielen Dank für die Inspiration. Ich liebe besonders das Foto mit Kopf und Masten. Mein neuer persönlicher Favorit. Grüße Anna

Hallo Anna, die Blende ist hier am Objektiv ganz offen: Denn es befindet sich ja nun eine zweite Blende (Lochblende) dahinter. Fokussiert hatte ich, glaube ich, ca. auf das Motiv. Aber dank der Lochblende muss man hier nicht mehr exakt fokussieren. Im Zweifel einfach auf Unendlich scharf stellen.

Viele Grüße und viel Spaß beim Experimentieren!

Hallo Thomas,

ich habe eine Frage zu deiner Kombilösung,Linsen+ Pinhole.

Die Lösung entspricht ja in etwa einer Diana F+,in wertigerer Ausführung.

Die deutliche Abbildung bei Pinholefotographien hängt aber(vermute ich) hauptsächlich

von der Präzision der Lochblende und dem Abstand zur Filmebene ab(z.B.Bilder mit Zerokameras,die

in der Hand erfahrener Fotographen,fantastische Bilder ermöglichen).

Wie hast du die Lochgröße berechnet,da ja die Lichtstrahlen schon vor der Lochblende gebündelt wurden?Anders gefragt:hat es bei der Wahl der Lochblende bei dir eine Rolle gespielt?

Wie berechnest du bei der Kombination die Belichtingszeit?

viele Grüße

Nick

Hi Nick,

das Löchlein (bzw. ein entsprechendes Stückchen sehr dünnes Metall) hatte ich mal bei einem der Ebay-Händler gekauft, die professionell angefertigte Pinholes anbieten. Ursprünglich diente es einer „reinen“ Lochkamera fürs Kleinbild und ich hatte bei der Bestellung auf den „richtigen“ Durchmesser geachtet. Welcher das war, weiß ich aber nicht mehr, da ich die Folie nicht mehr habe. Ich hatte mich, glaube ich, an irgendwelche Formeln bzw. Tipps im Netz orientiert.

Die Konstruktion war für ein Fotoprojekt, ist schon länger her. Da hatte ich mehrere Bilder in dem Stil aufgenommen.

Dadurch, dass ich sowohl den Abstand des Loches zum Film wusste wie auch den Durchmesser, konnte ich mir die Arbeitsblende ausrechnen. Dann rechnete ich eine Belichtungsmessung mit dem Handbelichtungsmesser einfach auf die hohe Blende um.

Sehr gut!

Hättest Du eine Einbauanweisung?

Habe noch nie ein Objektiv zerlegt…

Rüdiger

Ich hatte das bei einem 50mm Tessar (M42) gemacht. Da war es recht einfach, das Objektiv hinten zu öffnen.