Richtig vergrößern mit dem Laborbelichtungsmesser

Der Belichtungsmesser im Fotolabor kann ein sehr nützliches Hilfsmittel sein. Allerdings gibt es hierbei einiges zu beachten, damit die Messergebnisse auch stimmen.

Waren gute Laborbelichtungsmesser (oder damit kombinierte Schaltuhren) in vordigitalen Zeiten noch absoluter Luxus, lassen sich diese heute für relativ wenig Geld gebraucht z. B. via Ebay beziehen. Jeder Belichtungsmesser funktioniert so:

Die Messsonde wird unter die Projektion gelegt und zwar an eine Stelle, welche dann im Positiv einen ganz bestimmten Grauwert erzeugen soll. Auf diesen Grauwert ist der Belichtungsmesser vorher kalibriert worden (anhand einer vorher eingetesteten Zeit). Auf welchen Grauwert man das Messgerät kalibriert, ist zunächst egal. Ich habe mein Messgerät auf das gerade so erreichte Maximalschwarz kalibriert. Würde ich also ein Foto eines weißen Hühnereis vergrößern und würde ich die Sonde auf’s „Ei“ legen, dann hätte ich am Ende ein absolut schwarzes Ei. Da dies natürlich nicht stimmt, muss ich die Sonde auf die Schatten legen, also auf die Stelle, von der ich möchte, dass sie den kalibrierten Grauwert einnimmt bzw. in meinem Fall dass gerade so das Maximalschwarz meines Papiers erreicht wird. Sie sehen: Sie können den Belichtungsmesser auch auf Weiß kalibrieren oder jeden anderen Grauton.

Es empfiehlt sich aber, auf Schwarz zu kalibrieren, da die damit zusammenhängenden Bildbereiche (die Schatten) in der Projektion des Negativs auf dem Grundbrett am hellsten sind und das Messelement natürlich mit hellem Licht besser arbeiten / messen kann als mit sehr dunklem, welches evtl. noch durch das Dunkelkammerlicht beeinflusst ist.

Hinweis: Es gibt auch die Möglichkeit, eine Streuscheibe unter das Objektiv einzuschwenken und somit eine Art „Tonwertsumme“ anzumessen. Diese Methode aber ist absolut ungenau und ich gehe in diesem Artikel nicht weiter darauf ein.

Kalibrieren des Belichtungsmessers

Es gibt zwei sehr wichtige Punkte, was das Kalibrieren (oftmals fälschlich auch als „Eichen“ bezeichnet) anbelangt:

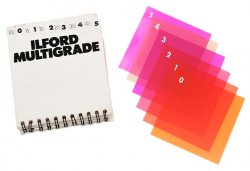

- Für jede Papiersorte muss separat kalibriert werden!

- Für jede Gradation jedes Multikontrastpapieres muss separat kalibriert werden!

Der Punkt 1 mit den Papiersorten sollte klar sein und dies steht auch in den Bedienungsanleitungen (unterschiedliche Papiersorten haben unterschiedliche Empfindlichkeiten). Was für ein Negativ oben in der Bühne sitzt, welche Höhe der Kopf hat oder welche Blende am Gerät gewählt wurde, ist übrigens völlig egal – Denn genau dies (die dadurch unterschiedliche Lichtintensität) kann ja der Laborbelichtungsmesser fabelhaft berücksichtigen bzw. als ein Messergebnis (Belichtungszeit) ausgeben!

Ich muss aber unbedingt auf Punkt 2 zu sprechen kommen:

Die Rolle der Gradation beim Messen bei Verwendung von Multikontrastpapier

Hinweis: Zumindest habe ich dieses Verhalten bei allen meiner bisher verwendeten Gradationswandelpapiere feststellen müssen.

Sicherheitshalber lege ich nach dem Messen noch einen Probestreifen quer über das Bild, welcher sowohl die Schatten als auch die Lichter abdeckt.

Das bedeutet, habe ich den Belichtungsmesser auf einen bestimmten Grauton (sagen wir gerade so erreichtes Maximalschwarz) bei einer bestimmten Gradation (sagen wir Grad. 3) kalibriert, dann kann ich mit dieser Papiersorte nur bei Gradation 3 korrekte Zeiten messen. Dies liegt daran, dass die Schwärzung (bei gleicher Lichtmenge) je nach Gradation unterschiedlich erzeugt wird. Ausgehend vom Maximalschwarz wird jenes beispielsweise bei Gradation 5 wesentlich eher erzeugt als bei Gradation 2, obwohl die gemessene Lichtmenge unten die gleiche ist. Würde man dies nicht beachten, würden bei einer härteren Gradation die Schatten zulaufen, das Bild würde „leblos“ wirken. Ich vermute, hauptsächlich weil dieser Punkt nicht / kaum bekannt ist, haben Laborbelichtungsmesser einen eher schlechten Ruf und deshalb wiederum funktioniert das automatische Splitgrade-Verfahren recht gut, da hierbei die Messsonde ja für zwei ganz genau festgelegte Gradationsfilterungen misst (nämlich 00 & 5).

Meine Wallner Schaltuhr-Belichtungsmesserkombination besitzt mehrere Kanäle (leider nur wenige!*), welche alle für mein Standardpapier (Foma Fomabrom) reserviert- und alle auf gerade so erreichtes Maximalschwarz kalibriert sind: Kanal 1 für Gradation 2; Kanal 2 für Grad. 3, Kanal 3 für Grad. 4 und Kanal 4 für Grad. 5. Bevor ich also Messe, muss ich also am Messgerät den entsprechenden Kanal für die jeweilige Gradation wählen.

*Es gibt jedoch die Möglichkeit den Wallner MC 505 umzubauen, um viel mehr Papier-Speicherplätze zur Verfügung zu haben. Für Interessierte habe ich hier eine entsprechende Anleitung hochgeladen. Diese Zip-Datei enthält auch weitere Anleitungen zum „Wallner-Turm“.

Nachtrag: Nun habe ich meinen Wallner MC 505 entsprechend umgebaut.

Nun möchte ich ein zweites Problem bei der Messung via Laborbelichtungsmesser zu sprechen kommen:

Fehlerhafte Messergebnisse durch zu große Messelemente

Es ist wichtig, dass die angemessenen Bildbereiche homogen in ihrer Deckung sind. Bereits leichte Störungen beeinflussen das Messergebnis. Bei Vergrößerungen auf 18 x 24 Papier habe ich fast immer Probleme, entsprechende Messpunkte zu finden, da diese einfach zu klein sind. Es gibt aber einen einfachen Trick, wie man dieses Problem lösen kann:

Den Negativrand anmessen!

Um ein Stückchen Negativrand aufs Grundbrett projizieren zu können, muss die Maske evtl. modifiziert werden. Eine kleine Bohrung würde schon genügen.

Der Rand des Negativs ist eine homogene Fläche und eignet sich hervorragend als Messstelle!Einzige Voraussetzung: Wir müssen auf die Schatten also auf das gerade so erreichte Maximalschwarz kalibrieren:

Wir fertigen einfach einen Probeschnipsel von einer Motivstellle an, bei welcher gerade so das Maximalschwarz in den Schatten erreicht wird, ohne dass diese zulaufen (z. B. ein schwarzer Pudel mit schwacher Zeichnung im Fell). Nun merken wir uns die Belichtungszeit (und die eingestellte Gradation!) und kalibrieren das Messgerät, indem wir die Messzelle unter den aufs Grundbrett projizierten Negativrand legen (und eben nicht auf den Pudel). Ganz einfach! Von nun an muss man nur noch den Negativrand anmessen und man muss sich über die Größe der relevanten Motivteile keine Gedanken mehr machen (der Rand ist immer ausreichend groß). Es ist auch hier übrigens völlig egal, welches Negativ eingelegt ist bzw. welche Stärke der Negativträger hat. Mit dem Anmessen des Negativrandes kommt man sehr schnell zu einem exakten Ergebnis!

Und wenn bei der Messung im Abzug zwar die Schatten (die ja ausgemessen wurden) stimmen, die Lichter aber zu grau / oder ausgefressen sind? Dann arbeitet man mit der falschen Gradation für das Motiv. Wussten Sie, dass sie mit dem Belichtungsmesser auch die nötige Gradation ihres Motivs ermitteln können? Den Zusammenhang zwischen Belichtungszeit und Gradation habe ich übrigens ausführlich (aber nicht zu trocken) anhand einer Katzenbande erläutert.

Die Messung und das Dunkelkammerlicht

Im Gegensatz zu Ihrem Fotopapier (hoffentlich) ist der Laborbelichtungsmesser auch für die Farbe Rot empfindlich. Daher sollte das Dunkelkammerlicht bei der Kalibrierung und bei der Messung ausgeschaltet sein. Mein Wallner Belichtungsmesser besitzt eine schwenkbare Messkalotte. Diese „blendet“ das Rundumlicht einfach aus und ich kann es beim Messen eingeschaltet lassen. Geräte mit flacher Messzelle werden aber immer für das Dunkelkammerlicht empfindlich sein.

Mit diesem Starter-Kit für die S/W-Papierentwicklung erhalten Sie die wichtigsten Utensilien, die Sie benötigen, um in der eigenen kleinen Dunkelkammer selber Fotopapier entwickeln zu können. Falls man keinen Vergrößerer hat, kann man zunächst Kontaktkopien von Negativen oder Fotogramme anfertigen.

Das Nachdunkeln von Barytpapier beim Kalibrieren beachten

Wenn Sie Probeschnipsel auf die Schatten anfertigen, um die korrekte Belichtungszeit für eine Kalibrierung des Messgerätes ausfindig zu machen, beachten Sie hierbei den „Dry Down Effekt„. Trocknen Sie also zunächst diese Probeschnipsel und entscheiden Sie erst im Anschluss, bei welcher Zeit das Maximalschwarz gerade so erzeugt wird (um mit dieser Zeit dann das Messgerät zu kalibrieren).

Für Rechtschreibung hatte ich nie eine Begabung.

Bitte es heißt natürlich: Sensitometrie.

Liebe Grüsse

T. B.

Hab’s korrigiert. Danke für den Kommentar!

Hallo Thomas,

sehr guter Artikel. Wenn mir vor vielen Jahren das jemand genauso erklärt hätte, dann hätte ich mich bestimmt am Anfang leichter getan. Meine spätere Arbeitsweise war ähnlich. Erst kalibrieren, das ist mühselig, für jede Gradation, das war Abend vernichtend. Und wehe man hat nicht sauber protokoliert. Das reicht bis zum nächsten Papierwechsel.

Ich bin Anfangs mit Supertipps einiger Superprofis voll aufgelaufen, auch der eine oder anderer Artikel war ein tolles Irrlicht. Die Schnipselmethode war nervig und zeitraubend. Irgendwie muss dass mit einem Belichtungsmesser gehen. Da gab es einmal ein tolles Forum mit guten Leuten, mit einem 2-zeiligen Tipp half man mir auf die Sprünge, Was folgte war ein Studium in Sensitometrie. Ist schon eine Weile her.

Good times

Lieber Thomas!

Auf Ihrer Info Seite finde ich manchen Tip, der für einen Laborneuling durchaus von Nutzen sein kann.

Ihre Einlassungen über Laborbelichtungsmesser nähren allerdings den nicht auszurottenden Anfängerglauben,

daß Vergrößern sich problemlos verwirklichen läßt, wenn man mit einem Meßgerät nach streng eingetesteten

Regeln verfährt.

Das Messen des Negativrandes hört sich wie das Ei des Columbus an, ist aber tätsächlich nur ein

Dunkelkammerwitz.

Auch das Kalibrieren jeder einzelnen Papiergradation leuchtet zunächste ein.Aber selbst bei mittelgroßen Formaten

sind die Meßdifferenzen beim Auffinden des idealen Meßpunktes größer als die Unterschiede bei den meist

verwendeten mittleren Gradationen.

Das Erstellen einer anspruchsvollen Vergrößerung bedingt ein Basiswissen.Darüber hinaus hilft nur Geduld, durch

Übung erwobene Erfahrung und, weil es hier um Ästhetik geht, eben auch Intuition.Das schließt die zusätzliche

Verwendung eine Meßgerätes nicht aus.

Dunkelkammertechnik gehört leider zu den Dingen, die man nicht letztendlich erklären kann.

Das ist wie Schwimmen: Wenn sie einen Nichtschwimmer mit der Theorie des Schwimmens vertraut machen und

ins Wasser werfen, ertrinkt er.Da hilft dann nur ein Rettungsring.

Ich hatte vor Jahrzehnten als Neuling einen erfahrenen Praktiker als Rettungsring.

Die heute in den Foren verbreiteten Ratschläge schützen in den meisten Fällen kaum vor dem Ertrinken.

Mit lichtvollem Gruß

Helmut

Seit 25 Jahren habe ich Analyser im Gebrauch, auch verschiedener Hersteller. Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, daß die Geräte von FEM Kunze die präzisesten sind. Kunze war der Nachfolger von Wallner, der eigentlich diese Methoden hochgebracht hat. Inzwischen sind aber diese Geräte, siehe oben, durch viele Neuentwicklungen , vornehmlich von Kunze, nur noch als bessere Schätzeisen anzusehen. Nicht daß sie nicht funktionieren, aber es ist ein mühsames und zeitraubendes Messen mit den alten Dingern.Habe erst kürzlich einen hochmodernen Analyser MC 5000 für 50 E erworben – Neupreis an die 2 K… Man muß sich damit beschäftigen, im Netz findet man genug. Mit der Heiland Methode kann ich mich nicht anfreunden, schon allein wegen dem teuren Umbau des Vergößerers.

Servus,

so ganz verteh ich nicht, wie das mit dem Messen auf den Negativrand funktionieren soll. Über die Hellichgeit des Negativs sagt das ja nichts aus. ich kann also nur bei verschiedenen Formaten und dem immer gleichen Filmtyp eine ungefäre Aussage für die Zeiten machen, oder?

Hallo Thomas,

besten Dank für Deine wirklich informativen Seiten, die mir immer noch neue Erkenntnisse bringen.

Ein paar Worte zur Verwendung des Wallner Labortimers. Anmessen des Negativrandes (also die Punktmessung) finde ich theoretisch sehr gut, praktisch aber nicht wirklich umsetzbar. Die Masken meiner beiden Vergrößerer – Durst M605 und Leica Focomat V35 – lassen es kaum zu, einen so breiten Streifen des Negativrandes freizulegen, um die Meßzelle komplett im Rand unterzubringen, jedenfalls nicht bei Vergrößerungen im Normalformat bis zu 18×24. Zweitens muß dann die Meßzelle weit gekippt werden, der Fuß steht dann schon auf den Maskenbändern des Vergrößerungsrahmens; ist alles nicht optimal. Letztlich muß man ggf. die Bühnenmasken jedes Mal wieder neu justieren.

Was gut funktioniert ist der Tausch von zwei Negativbühnen – sofern man eben zwei hat. In der einen Bühne liegt das gewünschte Bildnegativ, in der anderen ein leerer Streifen/ein leeres Bild aus dem gleichen Film (oder Filmtyp). Da ich nur je eine Bühne besitze habe ich mir eine Zeit mit dem Negativwechsel geholfen, ist aber auf Dauer nervig und auch nicht förderlich für die Negative, die dann ggf. erneut gesäubert werden müssen.

Deshalb habe ich dann doch mal die glücklicherweise vorhandene Wallner-Streuscheibe ausprobiert und die bringt überraschend gute Ergebnisse, wenn man sie richtig einsetzt. In der Bedienungsanleitung des Wallner gibt es nämlich neben dem bloßen Einblenden der Streuscheibe als Integralmessung auch die „punktbetonte“ Integralmessung. Hier wird zunächst ein besonders heller oder besonders dunkler Bildteil eingemessen und dann wird, ohne Verschiebung des Sensors, die Streuscheibe eingeschwenkt. Damit sind erstaunlich gleichmäßige Ergebnisse erzielbar. Wirklich verblüffend ist der „Gegentest“, mal beim Einmessen den Sensor von der ursprünglich eingemessenen Position unter der Streuscheibe zu bewegen. Das Licht unter der Streuscheibe ist alles andere als homogen – der Meßbereich wandert bis zu zwei, drei Blenden. Fazit: Mit einer Kalibrierung auf eine besonders helle oder dunkle Stelle unter der Streuscheibe kann man sich die Rand-Einmessung ggf. sparen.

Da meine beiden Vergrößerer mit Farbmischköpfen ausgerüstet sind, arbeite ich für Multigrade mit der Zwei-Filter-Methode (Gelb und Magenta gemischt). Beim Zwei-Filter-Einsatz sollen die Belichtungszeiten quer durch die Gradationen im Wesentlichen gleichbleiben; mit einer Kalibrierung des Wallner auf Gradation 3 erziele ich auch bei 2 und 5 noch einwandfreie Ergebnisse. „Einwandfreies Ergebnis“ heißt für mich ein 90-prozentiger Erstabzug, auf dessen Basis ich dann noch eine viertel oder halbe Blende zugebe oder abziehe und etwaige Abwedel- und Nachbelichtung oder Gradationsänderung festlege. Probestreifen mit ihrer zwangsläufig begrenzten Ausssagekraft gehören mit dieser Methode der Vergangenheit an. Mehr erwarte ich von einem Labortimer nicht und für meinen Hobby-Bedarf, in dem ich mich auf eine, bestenfalls zwei Papiersorten beschränke, ist das mehr als ausreichend.

Beste Grüße

Chris

Hallo Chris, vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung! Die Geschichte mit der Streuscheibe macht mich nun durchaus etwas neugierig! Ich werde es einmal ausprobieren.

Hallo Thomas,

ich bin als „alter Analoger“ neuerdings auch „Dunkelkämmerer“ geworden und versuche mich mit allen verfügbaren Quellen schlau zu machen. Beim Surfen bin ich auf Deinen Blog gekommen. Ein echter Lichtblick!! Gratuliere Dir dazu. Praxisnah und verständlich!

So, und nun zu meiner Frage:

Ich habe eine Kombi aus Wallner Report 304 und Wallner CA 314 erstanden. Leider finde ich dazu keine Manuals mehr. Mit Hilfe Deiner Downloads zu anderen Wallnergeräten komme ich zwar schön langsam drauf, wie die Sache grundsätzlich funktioniert. Einige Regler bzw. Tasten bleiben mir aber unklar. Eine genau passende Bedienungsanleitung wäre da wohl das Beste.

Du hast nicht zufällig eine auch zu meiner Kombination??

Beste Grüße!

H.

Hallo Herbert, danke für das Lob! Eine genau passende Anleitung habe ich nicht dafür. Jedoch dient der Wallner CA 314 nur für das Festlegen / Messen der Filterung bei Farbabzügen. Das wirst du sicher nicht machen. Der Report 304 ist offenbar ganz ähnlich aufgebaut wie der MC 505, nur dass hier keine verschiedenen Messspeicher für insgesamt vier Papiere vorhanden sind, sondern alles über einen einzigen Index-Regler geregelt wird. Genau kann ich’s aber auch nicht sagen, da ich das Gerät nicht besitze.